将近一千四百年前,日本九州太宰府的“大宰帅”、著名的和歌诗人(歌人)大伴旅人[1]招待九州官员32人一同赏梅饮宴,以梅为题吟诗赋歌。当时,大伴旅人集合了宾客所咏的32首梅花和歌,并以汉语诗写了序言——《梅花歌卅二首.并序》[2](以下简称《梅花歌.序》)。其序中的诗词“初春令月,气淑风和”被引用为“令和”,成了日本第248个年号。

熟悉翰墨篇籍的人,早发现“初春令月,气淑风和”一句和汉代张衡《归田赋》首句“于是仲春令月,时和气清”似曾相识!想像回到当年太宰府赏梅歌咏的时空,观其展现的情境、意趣的生命美学,显然是和东晋王羲之的兰亭宴相契合的。实际的表现又有哪些相似呢?

大伴旅人的诗歌情感洋溢,对人、事的咏怀诗是其特色,“令和”所出的《梅花歌.序》就是纯粹的汉诗文的作品,其中展现深厚的中华传统文学(汉文学)的素养和触发。《梅花歌.序》的创作底本和触发就是来自于王羲之的《兰亭集序》[2]。

兰亭宴情怀 传东瀛留后世

王羲之在江南担任会稽内史(太守)时,于晋穆帝永和九年(公元353年)曾主持了一次留名史传的曲水之宴。包括谢安在内的41位东晋群贤雅士在曲水边祓禊、饮宴赏景、流觞赋诗。这天地人合一发抒生命情怀的曲水之宴、这样的诗境美学远传东瀛日本。

据《日本书记.卷第十五》,日本宫廷中在五世纪(约当东晋之后的南北朝时代)就有曲水宴的记载。那是显宗(公元450~487年)在位的三年期间,每年都举行了春天的曲水宴。这种风尚到了奈良时代(公元710~794年,约当盛唐到中唐)和平安时代(公元794~1185年,约当中唐到南宋初期),在日本贵族之间更是盛极一时。可以说,王羲之的曲水宴流觞赋诗的情与境,酝酿了大伴旅人《梅花歌.序》的时空。

在公元730年的初春时节(正月13日),梅花绽放,日本太宰府帅大伴旅人举行了一次赏梅赋诗的宴集。梅花疏影自古传香,也是日本园林必栽的古雅之色。初春时,天未解寒,曲水可能犹不能泛舟;其时,观赏梅花迎早春,亦是振奋人心的胜景。

是时统帅九州的太宰府,也负责接待中国的来日使节团。大伴旅人本人有着深厚的中华文化素养,是娴熟汉文创作的诗人、歌人。他对于王羲之兰亭宴之酣畅淋漓的情怀,岂能无动于衷!在这样天、地、人相合的情境中创出的《梅花歌.序》,展现了哪些恰似中国文学的美学呢?

天人契合 曲水情怀流东瀛

大伴旅人的《梅花歌.序》的形式和作法、意趣和王羲之的《兰亭集序》有许许多多相似之处。这里来稍稍品味一下。

《梅花歌.序》首先说明了宴会的时、地一如《兰亭集序》:

天平二年正月十三日,萃于帅老之宅,申宴会也。于时初春令月,气淑风和。

(《兰亭集序》:永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,脩稧(禊)事也。”……是日也,天朗气清,惠风和畅。)

从天地人的交会,远近交错、情景交融的构篇,到咏物抒怀的意趣来看,也与《兰亭集序》如出一辙。

兰亭集序从大处写山、水,让大自然非常流畅地与人的怀抱交融:

“崇山峻岭,茂林脩竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。”

(崇山峻岭中到处是茂密的林木和修长绿竹,清流和处处湍急的水瀑在左右映衬山林美景,我们从河中引水作成流觞的曲水,大家顺着曲水而坐。)

《梅花歌.序》歌咏粉梅、兰香,“加以曙岭移云,松挂罗而倾盖……盖天坐地,促膝飞觞”(远处山岭上云朵游移,玩着虚实的光影变化着山岭的美景;披挂着鸟罗的高大松树好像是一把擎天盖;……我们坐在天地间,玩着曲水流觞的游戏,促膝而歌)。

王羲之《兰亭集序》和大伴旅人的《梅花歌.序》同有“流觞”、“飞觞”的雅趣游戏,一曲流水相承传,扮演着穿针引线的作用。

在两个时空中最重要的悠趣就在于咏物抒怀、与天地契合的畅快自在。

大伴旅人赏梅讴歌:“忘言一室之里,开衿烟霞之外”

(敞开心胸,友人相聚一室无所不谈;敞开胸襟融入大自然之中,忘情于烟霞美景之外)。

其“淡然自放、快然自足”的情怀,显然附和了王羲之酣畅神游物外的生命美学:

“或取诸怀抱,晤言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外”

(友人间能聚在一室畅谈志趣、怀抱;或将生命寄托于山水,神驰天地)。

中国古人非常崇尚天人合一,白日放歌、秉烛夜游,各种各样的游赏古来就有,胸怀大自然的美景又超然形骸之外的神游,是中华古人与天地契合的一种生命美学。王羲之在曲水畔的兰亭宴上,游目骋怀,为宇宙存在之浩瀚作注脚,为今昔感怀之契合而兴叹。所以他留下了群贤所作的《兰亭诗》集、为之作序,或可使后人寻得共振的生命情怀,遇得契合的欣喜--“后之视今,亦犹今之视昔!”

人生长短不在我,古往今来之间有多少生命逝去了!不管相识不相识,不管今昔,虽然生存的社会殊异,生存于浩瀚天地之间的生命,苟能得情志相投、契合为一,就让我们为这难得的、超脱有限生命束缚的契合来放歌抒怀吧!大伴旅人也在序的结语说:“诗纪落梅之篇,古今夫何异矣!”(用诗来纪录梅花的篇章,古今之情趣相通啊!)洋溢着王羲之感动于契合的生命美学氛围。

历经几多代,虽然世殊事异,王羲之兰亭宴留下的天人合一的生命美学情怀,影响后世深远。中华传统文化的美好历久弥香。于今,日本的新年号“令和”的内涵着实散发着来自传统中国文化之美。

据日本官方内阁说法,“令和”新年号祈愿带来美好和平的未来,祈愿这一代人的梦想能开花实现。梅花的傲寒迎春是中华民族的标记!天地有了梅花精神便不同!回顾这一世纪来是谁在戕害、毁灭中国的传统文化?是谁摧残了中国人梦想的花朵?是那切断了中国人和传统文化脐带连系的红魔邪灵!能否找回传统文化精神的初心?能否回到天人契合之境?都关系着中华文化之香能否再久传。

-注-

[1] 大伴旅人(公元665年-731年,おおとものたびと,Ōtomono Tabito)出身名门,是日本奈良时代的政治家、戡乱大将军、歌人,儿子是著名的歌仙。他在公元724年-730年之间出任大宰帅,至九州的大宰府赴任,与另一位贵族歌人山上忆良共同形成了“筑紫歌坛”。他在《万叶集》中留下的诗歌大抵作于这个时期。

[2] 大伴旅人《梅花歌卅二首.并序》:

天平二年正月十三日,萃(*聚集之意)于帅老之宅申宴会也。

于时,初春令月,气淑风和。梅披镜前之粉,兰薰珮后之香。

加以,曙岭移云,松挂罗而倾盖,夕岫结雾,鸟封谷而迷林。庭舞新蝶,空归故雁。

于是,盖天坐地,促膝飞觞。忘言一室之里,开衿烟霞之外。

淡然自放,快然自足。若非翰苑,何以摅情(*抒情)。

诗纪落梅之篇,古今夫何异矣。宜赋园梅,聊成短咏。

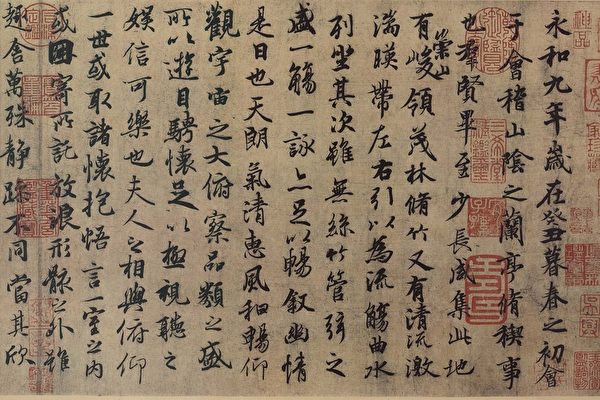

[3] 王羲之《兰亭集序》:

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山荫之兰亭,修禊事也。

群贤毕至,少长咸集。

此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。

引以为流觞曲水,列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅幽情。

是日也,天朗气清,惠风和畅。

仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,晤言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。

虽取舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,曾不知老之将至。

及其所之既倦,情随事迁,感慨系(*系)之矣!

向之所欣,俯仰之间已为陈迹,犹不能不以之兴怀;况修短随化,终期于尽。

古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。

固知一死生为虚诞,彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!

故列时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

@

责任编辑:方沛