万物清洁、明净是清明。“清明”是二十四节气之一,同时又是民俗节日,古来节俗非常多。除了祭祖扫墓这种习俗,古来的清明节,也是洋溢着春天活力,青春作伴喜春游的时节。你知道历代的人们在清明节时,如何享受清洁、明净的时空,舒放、伸展身心,畅快、尽兴度春光?回一回首,看一看清明节充满活力的节俗体育活动。

春游踏青

唐代时,在寒食、清明、上巳的好春时节踏青成风尚,“上巳接寒食,莺花寥落晨。微微泼火雨,草草踏青人。”(唐·唐彦谦《上巳》。按:“火雨”指举新火的清明节下的雨。)北宋大臣欧阳修说“踏青寒食追游骑”,蔡襄说“节候近清明,游人已踏青”,寒食连清明时节,正是踏青时节。

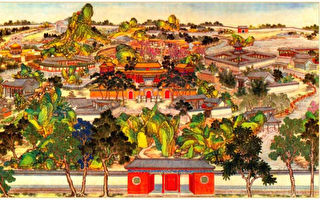

北宋时,扫墓兼春游聚宴,郊野一反常日,热闹如市场。宋代时的清明节一连三天扫墓兼踏青游赏、聚宴、游耍。[1] 南宋诗人洪咨夔的清明即事诗句“草草携家去踏青,旧阡新冢纸钱轻”,也记录了节俗即景。

宋代以下的各代也一样有清明节踏青的习俗。从诗人写清明节的作品中可以回顾当时的一些情景:“柳色满河堤,春沙不作泥。家家踏青去,处处聴莺啼。”(元代吴当);“处处踏青寒食雨,家家送纸北邙坟。”(明代区越);“佳节又清明,风日初晴。桃花露重柳烟轻。听唤踏青时候也。”(清代杨逢春)。清明节天清地明,万物洁净,离离墓草也回春,送纸祭坟,此时又是踏春的时光。

荡秋千

春天是舒展身心的好季节,古人爱在清明节从事体育活动,荡秋千(秋千)就是其中一项,这种游戏传说起源于北方民族,在春秋时代传入中原。[2] 到了汉代以后,秋千成为清明、端午等节日盛行的民俗活动,尤其在女孩儿、仕女间广为流行。最早的秋千只是一条绳索,后来才有了悬木、踏板。从此以后一直到清代,在清明节荡秋千都非常盛行。

《开元天宝遗事‧卷三》记载,唐玄宗天宝年间,寒食节一到,宫中竞竖秋千,让宫嫔玩乐戏笑,唐玄宗呼为“半仙之戏”,因此民间也以此称呼秋千。元代习俗中最重视清明寒食,宫庭到了此节日最为富丽。上自宫中内苑,下至民间士庶,都立起彩色绳索的秋千架,尽日嬉戏玩乐。荡秋千还有考究的绣金衣装,衣带上结香囊。(《析津志辑佚》)

唐代杜甫的《清明》诗,写“万里秋千习俗同”;宋代韩琦诗中有“三月秋千节”的说法;明代范景文写“绿柳阴中秋千影,游人知道是清明”;清代《乾隆帝御题诗》“清明时节杏花天,……翠翘红袖蹴秋千”,都是描写在寒食、清明节的荡秋千民俗风景。

蹴鞠

蹴鞠也作蹴踘、踢鞠、踢球或踢圆。“蹴踘渐知寒食近”(宋·梅尧臣《依韵和孙都官河上写望》),蹴鞠与秋千都是寒食、清明时节民间盛行的活动。秋千多盛于女孩间,蹴鞠多为男子的游戏,唐代诗人曹松就这么说:“云间影过秋千女,地上声喧蹴踘儿。”

“鞠”是内里填实的皮球。蹴鞠是踢球游戏,起源久远,类似今天的踢足球。宋《事物纪原》的记载,它起源于黄帝时代或是战国时代,本是一种练武的兵势游戏。战国时代富实的临淄城民普遍玩一种类似的踏踘游戏;汉代民间已经颇流行蹴鞠。[3]蹴鞠在唐代已经鼎盛,王维诗《寒食城东即事》写道:“蹴鞠屡过飞鸟上,秋千(秋千)竞出垂杨里。”寒食清明时,城乡间满满都是蹴踘和秋千竞荡出的活力。

拔河

相传拔河的风俗也是起于春秋时代,在隋、唐时代很流行。拔河,古人叫“牵钩”,是很激烈体能的活动,起源于楚国的教战训练。有传说以“拔河”祈丰穰,所以受到历代帝王的提倡。

拔河怎样祈求五谷丰登?《隋书.地理志下》记载南郡、襄阳两郡拔河对抗的场面,发动时一旁有人敲动鼓节、观看的群众大声唱歌谣,两方热烈的喧呼可以撼地,宛然是一场祈丰年的祭典。[4]

唐朝宫中风行一时的清明活动有拔河这一项。唐中宗时曾在清明节亲驾御宫梨园的球场,下令侍臣拔河为戏;唐玄宗时,好几次行令举行拔河赛,规模盛大,参加者达一千多人,喧呼动地。

北宋王谠《唐语林》描述“拔河”[5]是以大麻绳,长四五十丈,两头分系小索数百条,挂于拔河的人胸前。拔河分两组(两棚),分向两边拉。大绳中点以立大旗为界,众人齐拉时,震声叫噪,两边相互牵引,观者莫不震骇。唐代的进士薛胜作了《拔河赋》,当时人争相传看,显见拔河在当时成了风行的体育游戏。

放风筝

暮春三月扫墓,天地清明春风柔和,正是放风筝的好时节。风筝也称纸鸢、纸鹞,清明扫墓“断鹞放灾”兴盛于清代时。扫墓的男女老少,各自携带着风筝和轴线盒出城,待祭扫一完,就于坟前施放纸鹞比赛。

当时有俗谚说:“清明断鹞放灾”。“断鹞”谐音“断药”,人们将要禳除的疾病、灾祸写在风筝上头,然后将风筝放上天际,等到风筝随风高飞、远飞后,就剪断丝线,意为让灾病随着纸鹞在风中消逝以禳灾祈福。“纸鸢”又谐音“子燕”,和宋人造“子推燕”插门楣有异曲同工之妙。

宋代人在寒食前一日就用面和枣作成飞燕,并以柳条串起来,插于门楣,叫做“子推燕”,纪念晋文公的贤臣——忠肝义胆的介子推。那时成年的男女在寒食日就将“子推燕”插在头上,赋予青春长驻的心愿。(《东京梦华录》)。

子推已经远扬而去,放“纸鸢”,似曾相识燕归来!念我清明节俗,与青春为伴,乐在清明!

-参注-

[1] 《东京梦华录》记载了盛况,清明节开始连三日城市人家皆出城上坟。往往就芳树下、林园里、亭台中聚宴,摆上各种杯盘,备了炊饼配上鸡鸭鱼肉、各种点心和名花、异果。载歌载舞也常见,还有戏班扮戏的,四野活力肆放,到了暮色四合才踏上归途。南宋也是继承了这种风俗。风土志《乾淳岁时记》和《武林旧事》都有记载:“辇下骄民无日不在春风歌舞中”。

[2] 从《艺文类聚》集录《古今艺术图》可以看到这一段记述:“北方山戎,寒食日用秋千(原名秋千)为戏,以习轻趫者,后中国女子学之。”

[3] 蹴踘(鞠)上古就流行。《战国策》记载:“临淄甚富而实,其民无不吹竽、鼓瑟、击筑、弹琴、斗鸡、走犬、六博、踏踘者。”又见《西京杂记》记载:“太上皇徙长安,居深宫,凄怆不乐。高祖窃因左右问其故,以平生所好,皆屠贩少年,酤酒卖饼,鬭鸡蹴踘,以此为懽,今皆无此,故以不乐。高祖乃作新丰,移诸故人实之,太上皇乃悦。”

[4]《隋书.地理志下》:“二郡(南郡、襄阳)又有牵钩之戏,……钩初发动,皆有鼓节,群噪歌谣,震惊远近,俗云以此厌胜(按:“厌胜”意即“厌而胜之”,厌胜物或称避邪物、幸运物) 用致丰穰”。

[5] 见《唐语林》描述当时拔河规模盛大“挽者至千余人,喧呼动地,蕃客庶士,观者莫不震骇。”

[6]《帝京岁时纪胜》记载:“清明扫墓,倾城男女,纷出四郊,担酌挈盒,轮毂相望”。

@*#

责任编辑:方沛