在古文中,常看到“人心浇漓”、“民风浇漓”、“世道浇漓”的说法。以浇漓表示世风日下,人情淡薄,民风不淳。

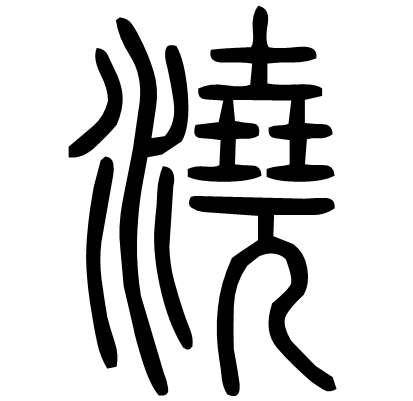

浇漓本是一种薄酒,为何会用来形容世风呢?先来了解“浇、漓”二字的本意吧。

据《说文解字》介绍:“浇,沃也。”从上往下浇,称为“沃”,有灌溉的意思。

这种“浇”的灌溉,比不上大江大河的水势来得深入与猛烈,也不能灌溉很大面积的土地。即使灌溉,也只是表层淋洒而已,不能深入到更深的土壤中。随着文化的演变,“浇”带有了浅薄、轻薄的意思。《淮南子》说“浇天下之淳”,把天下淳厚的民风都变轻薄了;《汉书·循吏传》“浇淳散朴”,使淳朴的风气变得轻薄了,这二则都是用了“浇”的引申意义——浅薄、轻薄。

《啸亭杂录·德济斋夫子》:“人心为风俗之本,未有人心浇漓而风俗朴厚者。”人心是保障风俗的根本,没有听说过人心轻薄不古,而风俗还能保持质朴和淳厚。

漓,古时写作“醨”,本义指薄酒。《楚辞·屈原·渔父》云:“众人皆醉,何不𫗦其糟而歠其醨?”众人都已经醉了,为何你不跟着一起吃些酒糟喝些薄酒呢?渔父劝屈原屈志从俗,与世浮沉。

在一些诗文中,将“浇漓”组合在一起,作为“薄酒”。唐朝诗人皮日休诗作《酒中十咏·酒泉》:“玉液是浇漓,金沙乃糟粕。”

又如《寄唁张乔喻坦之》诗句:“何当见尧日,相与啜浇漓”,什么时候能够见到尧天舜日的太平景象,届时我们再一起啜饮薄酒吧。这里的浇漓,均是“薄酒”的意思。

古典小说中,“浇”还可以解读为“饮薄酒”。譬如《初刻拍案惊奇》、《水浒传》出现的“浇手”,《歧路灯》出现的“浇臀”等。浇手,即摆出酒菜佳肴,慰劳那些辛苦工作的人。浇臀,指有的人在公堂上挨了一顿板子,众人为给他压惊,特地置办酒菜,安慰他。民间方言则有“浇浇媒根”的说法,意思是婚后三天,请媒人喝酒。

除此之外,“浇漓”还用来形容文风浮艳,华而不实。《旧五代史·冯道传》记载,冯道善于作长篇吟咏,文风典雅秀丽,而涵义又契合古道。因文章“无浇醨之态”,受到世人的喜爱,争相传抄他的文章。

“浇漓”二字铺开细看,涉及到的人文典故还真不少呢!@*#

责任编辑:李梅