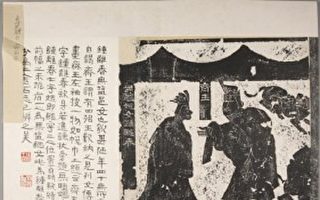

《列子‧汤问》中有篇寓言故事,年近九十的愚公想要挖平挡在门前的两座大山。他率儿孙三人上山凿石头、挖土,用箕畚运到渤海边上,一年往返一次。邻居有个七八岁的孤儿,蹦蹦跳跳跑来相助。河边有智叟嘲笑说,愚公剩余的岁月连草都动不了,如何挖动山?愚公说:“我们家一代又一代,子子孙孙无穷尽,怎么挖不平山呢?”智叟无语。山神听了,赶紧向天帝报告。天帝感念愚公的诚心,命大力神夸娥氏的两个儿子背走了两座大山。愚公出行再也没有高山阻挡了。

愚公的理念是人力叠加,子子孙孙无穷无尽,一代一代挖山不止。可世间有“相生相克”的理,潜伏的灾难也是叠加的。说不定哪天发生了山崩、山火或泥石流等天灾,还有挖山过程中,可能会有巨石滚下或大树倒下,还有毒蛇猛兽、瘟疫……随便一个意外,都能让愚公家族的香火不能延续,都会中断他们的移山工程。也就是说,愚公能不能挖成,要看天意。天允许,人才能做成!

毛泽东曾提出“愚公移山,改造中国”的口号,他删掉了原故事中的“帝感其诚”的天意涵义,掀起“人有多大胆,地有多大产”的大跃进,强调人定胜天、人海战术,结果因大跃进非正常死亡的中国人,海了去了,有数千万之多;改造中国的结果是对生态环境的巨大破坏,后患无穷。背离天意、违背客观规律,众人越团结、越坚持不懈,最终带来的灾难越大。

《愚公移山》的作者列子,是战国早期的道家代表人物之一。他传世的一百三十多篇寓言中,有不少是通过故事来讲述道家修炼的内涵。愚公的表现也体现了一个修道者的境界。道家修炼讲修真,返本归真。

愚公在移山的过程中,心念纯真,没有一丝杂念。他没有想自己还能活多久、后代能传多少代,什么天灾人祸、艰难困苦呀,多长时间才能做完呀,这些人心人念,他一概没有,做到了“专气致柔,能婴儿乎”。愚公能像婴儿一样无忧无虑、心平气和地去挖山担土,以至于邻居家七八岁的孩童,欢蹦乱跳地去帮助他。因为他达到了某一层次修炼境界的标准,因此天帝派人帮他拿掉了那两座大山,扫清了他修炼的障碍。@*#

责任编辑:李婧铖