今天的人们在总结传统文化的时候,很喜欢做“四大”的概括,比如四大美女、四大发明、四大名著,不一而足。那么朋友们,你知道中国古代还有四大名楼吗,它们分别是湖北武汉的黄鹤楼、江西南昌的滕王阁、湖南岳阳的岳阳楼,还有山西永济的鹳雀楼。这几座名楼修建的初衷,有的是为某位贵族而建,有的是用于军事防御,但无一例外的,它们之所以能够闻名遐迩,都得益于流芳百世的不朽诗文。

比如,黄鹤楼既有崔颢著名的同名题诗,也有李白送别孟浩然的绝句;滕王阁因王勃的序文和赋诗,定格了“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的美景;岳阳楼更有忧国忧民的范仲淹写下的一篇游记,因一句“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,感动无数仁人志士。而鹳雀楼的独特之处在于,它是唯一一座不属于江南的北方名楼,它的成名,源于一位平生仅留下六首诗作的唐朝诗人,和他的那首仅仅二十字的短小五绝。

在唐朝,有位正当壮年的诗人登上了依山傍水的鹳雀楼,他看到天上的夕阳挨着山峦渐渐落下,脚下的黄河向大海滚滚奔流。他极目远眺,想要看到千里之外的景色,于是再登上一层楼,期望能够看得更高更远。

相信很多朋友已经猜到了这首诗的名字,这就是王之涣的代表作《登鹳雀楼》:

“白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。”

诗境赏析

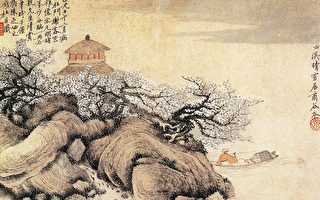

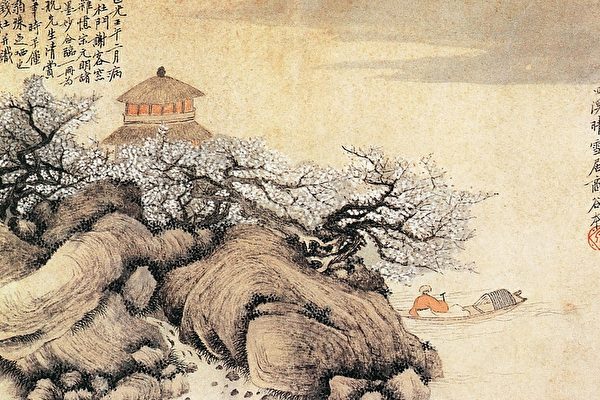

鹳雀楼位于黄河东岸,南依中条山,因时常有鹳雀栖息而得名。它建于北周,经隋、唐、五代、宋等朝代,有七百多年历史。古人记载:这座层楼高耸入碧空,倒影映在河流中,几百年来独立于中州,是一处绝佳的胜地,从唐代起就有许多文人雅士登楼赋诗。鹳雀楼,原来是一座历史悠久、风景壮丽又富含人文底蕴的高楼。那么,王之涣笔下的鹳雀楼又有怎样的独特风光呢?

这首诗起句就不凡,“白日依山尽”,不仅点明了诗人在黄昏时分登楼,并且含蓄地描绘出鹳雀楼之高,让人望见一轮落日向着连绵起伏的群山下沉。“黄河入海流”,登高都免不了远望,鹳雀楼有山有水,诗人的视角又从天空降到地面,去观赏那滔滔奔流的河水。虽然地处山西,诗人是不可能看到海的,但是因为鹳雀楼极高,他的视野变得更加开阔,仿佛能看到黄河从西方滚滚而来,一直流向东方的大海。

这两句诗紧紧围绕题目中的“登”字,不着一字描绘鹳雀楼的景观,而是从诗人自身的观赏体验出发,勾勒出一幅天高地阔的山水意境图。一般来说,夕阳无限好,黄昏时分最容易引发人们的伤感情绪,但是诗人在此刻看到的却是苍茫辽远、雄浑壮丽的美景。而这种美景仅仅用十个字来高度概括,读来却有身临其境,胸襟大开的感受。

还有一点可能大家会忽略,这两句诗还使用了工整的对仗手法呢,但是因为诗中文气贯通,竟然让人感受不到雕琢的痕迹。句中的用字也非常精准传神,就动词来说,一个“依”字,写出了太阳西沉之时缓慢的状态,也投射了诗人恋恋不舍的情感;一个“流”字,画面从静谧沉稳转向了动感和疾速,使整个画面灵动起来。而诗人在颜色的运用中,以“白”“黄”形容太阳和水流,也给整首诗增添了鲜明大气的色彩。

接下来,诗人由情转理,用近乎口语的文字说道:“欲穷千里目,更上一层楼。”他讲述了一个几乎人人熟知的哲理,那就是“站得高看得远”。这两句采用了对仗中的“流水对”手法,也就是语意上下相承并有前后顺序,就像水一样从上游流到下游。要想穷极目力看到更遥处的风景,那就再登上一层楼吧!《文心雕龙》中说:“登山则情满于山,观海则意溢于海。”观赏山、海的胜景时,我们的心情总是澎拜开阔的,所以这两句说理的诗句,也是诗人从登楼的观感中,由衷发出的赞叹。

有很多人认为,诗歌是用来抒情言志的,不适合说理,但是这两句却成为了古今传诵的名句。因为诗人并不是枯燥地说教,而是把景、理、情完美地融合为一体,在登楼的过程中把道理自然道出。而且,最后这两句用“千里”和“一层”相对,营造出缩万里于咫尺、使咫尺有万里的滂薄气势,也从侧面表现了鹳雀楼的雄伟高大的形象。

诗人背后的故事

大约从战国时期的辞赋家宋玉开始,古代文人、士大夫就有了登高作赋的传统。他们在高处游览江山胜迹,寄托古今幽思,抒发人生抱负,因而流传出许多以登高为题材的诗词歌赋。不过,这些作品更多地表达了悲壮慷慨或者沉郁忧愁的情感,形成了登高而悲的文学情结。比如宋玉在《高唐赋》中说道“登高远望,使人心瘁”,杜甫《登高》有“万里悲秋常作客”的愁闷,辛弃疾《水龙吟》也有“遥岑远目,献愁供恨”的句子。《登鹳雀楼》也是一部登高而作的诗歌,但是难能可贵的是,作者王之涣没有抒发悲情,反而描绘出广博深远的意境,传递出昂扬乐观的情绪。

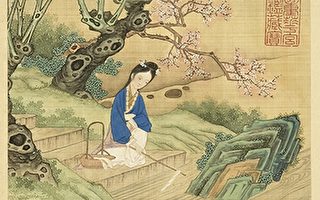

这大概和王之涣本人的性格与平生经历有关了。王之涣是唐朝神秘的传奇诗人,在两唐书里找不到他的传记,只有在《唐才子传》和他的墓志铭中,我们才能大致了解他的生平。他一生只留下六首诗,但篇篇都是佳作。古人认为,他的《凉州词》堪称唐诗七绝之首,《登鹳雀楼》更是唐诗五绝的压卷之作。这样高的赞誉,足以让王之涣跻身大诗人之列。

据史料记载,王之涣生活在盛唐的玄宗朝,天资聪颖,年纪轻轻就精通文章,通晓经典。他为人“慷慨有大略,倜傥有异才”,以孝义著称。他做过小官,因不满遭人诬陷诽谤,愤然辞官还家,五十多岁就去世了。在闲居时期,三十多岁的王之涣就写下了《凉州词》、《登鹳雀楼》等名篇。

通过诗歌的题目我们不难看出,王之涣也是爱好游历的诗人,足迹远至塞外,饱览“黄河远上白云间,一片孤城万仞山”的异域风光。这首边塞诗,背后还有个“旗亭画壁”的典故,是说王之涣和著名诗人高适、王昌龄在旗亭聚会,欣赏乐人的歌诗演出,就打赌每个人的诗歌被传唱的次数,来较量诗才。结果才貌最佳的乐伎唱出了《凉州词》,王之涣理所当然在比赛中夺魁。

有了边塞漫游的经历,王之涣笔下的鹳雀楼,也流露出恢宏浑厚的气象。他虽然涉足官场,却是不起眼的小官,一身才华抱负难以在大唐盛世中施展,这样的人生经历很容易让人联想到怀才不遇的失意文人。但是王之涣没有消沉,反而在诗中发出了“欲穷千里目,更上一层楼”的哲思。哪怕是在日落时分、河水如时光流逝,这样容易引人愁思的情境下,诗人依然发出了掷地有声的壮语:人要坚定内心的理想,不断地提升自我,人生的境界才会愈发辽阔、美好。

这首短小而意味深长的《登鹳雀楼》,带给我们的不仅是中原大地的壮美奇景,还有鼓舞我们锐意进取的,无尽的精神力量。

点阅【品读唐诗】连载文章。@*#

责任编辑:王愉悦