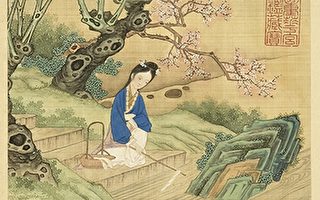

一千多年以前,一个平凡的春日的清晨,阵阵清脆的鸟鸣声,扰乱了一个隐士的睡梦。隐士醒来后,没有空闲去责怪那喧闹的啼鸟,他第一个想到的,是整夜的潇潇风雨,又想到窗外的满树芳菲,此时大半都已凋落了吧?

虽说年年岁岁花相似,但是这样一个极其寻常的风景,无意流露的心绪,经由诗人的妙笔和巧思,被勾勒成诗情画意的文字,定格成永恒的画面。这就是脍炙人口的唐诗《春晓》:

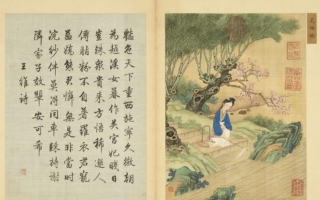

春眠不觉晓,处处闻啼鸟。夜来风雨声,花落知多少。

唐朝是诗歌的国度,以至于人们一说起诗歌,首先想到的就是“唐诗”。唐诗里有一大流派,叫“山水田园诗派”,其中最著名的诗人是王维和孟浩然,世称“王孟”。今天我们要赏析的就是大诗人孟浩然的《春晓》。这首诗短短二十字,语意浅显,哪怕是年幼的孩童也能读懂。其实,很多人的诗歌启蒙,就是从《春晓》、《静夜思》这样的五言小诗开始的。

诗境赏析

大家心中可能有个疑问,为什么这么简单的诗歌会流传千古,它那经久不衰的吸引力在哪里?古人论诗,贵曲忌直,这首《春晓》就在简短的四句诗中写出了曲径通幽、回环往复的感觉。首句“春眠不觉晓”破题,点明时令和时辰,诗人在一个春天的清晨不知不觉醒来。都说春困秋乏,诗人为何早起呢,第二句说“处处闻啼鸟”,原来是屋外热闹的鸟啼声打破了他的春眠,描写的空间也从室内转到室外。如果把这两句调换一下顺序,那就成了非常普通的描述了。

再看下一句“夜来风雨声”,前两句写的是清晨的情境,到此笔锋忽转,时间回到昨夜,空间上又回到室内。诗人听着鸟鸣声,思绪却回到昨晚,那风雨声敲打着窗櫺,也扣问着诗人的心。最后一句“花落知多少”,诗人从风雨声又联想到室外的花朵,不知道经历了一夜的风雨,此刻凋零了多少呢?

从今早到昨夜又到今早,从室内到室外、又回到室内再转到室外,诗人的心理从不知(何时醒来)到知(鸟啼、风雨声)、再到不知(花落多少),《春晓》从时间、空间、到情感转了好几个弯,真的是一唱三叹,韵味无穷。

古人作诗,可以寄情言志,我们通过阅读《春晓》,最直观的感受就是诗人对春的喜爱和怜惜。但是这种情感的表达是非常含蓄细腻的,比如表现春天的美景,诗人没有用华丽的辞藻描写绚丽的色彩、醉人的芳香,而是从听觉从入手,选取了春天富有特点的几处风光从侧面描写。那处处鸟鸣声,从远及近不绝于耳,读者仿佛置身于无尽春山中;而昨夜的风雨声,描绘了一个如梦似幻的春夜,无人打扰,只有一个人在静静聆听。诗人用春之声,将一个春日风景传神地描绘出来,当真是“晴方好、雨亦奇”。

春暖花开,百花盛开是春天最美丽的景色,而诗人在最后一句却写到了“落花”,似乎在暗示花期将要过去,这美好的春天也要过去了,一种惜花、惜春的情感油然而生。古诗中常见伤春悲秋的主题,但是诗人的情感却让人感到淡然超脱,因为四季是轮回的,春天过去了还会再来,所以诗人心中有挽留有珍惜,却没有非常激烈的情感波动。

诗人背后的故事

现在我们来聊一聊《春晓》的作者孟浩然,他是在什么样的环境、什么样的心情下创作出这首经典的诗歌呢?

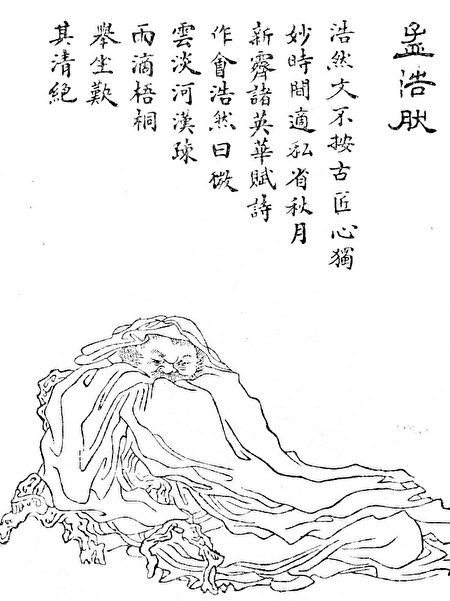

孟浩然,名浩,字浩然,是唐代著名的山水田园诗人。他的家乡在湖北襄阳,世称“孟襄阳”;因为他一生不曾做官,所以又叫“孟山人”。孟浩然生活在盛唐,年轻时和许多同时代的诗人一样,也有着建功立业的渴望。但是因为时运不济,他总是和仕途擦肩而过,所以他人生的大部分时间都在游历和隐居中度过。《春晓》就是他在隐居鹿门山的时候创作的。

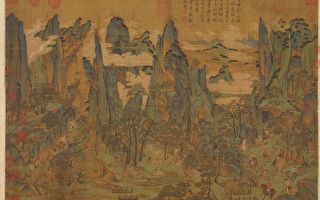

鹿门山在哪里呢?襄阳是一个人杰地灵的地方,美丽的汉江水从这里缓缓流过,江水两岸各有一座名山,西岸叫岘山,东岸叫鹿门山。岘山上处处是古迹,相传三皇之一的伏羲就葬在这里,还有刘备的跃马檀溪处、羊祜的堕泪碑也在这里。

鹿门山也有传奇故事,东汉光武帝曾梦见这座山的山神——两只梅花鹿,于是在此修建祠堂奉祀,又在夹道口刻两只石鹿,鹿门山由此得名。东汉末年,庞德公在山中长期隐居,鹿门山成了隐士的圣地。而庞德公,就是那个称诸葛亮为“卧龙”、庞统为“凤雏”的高人。

孟浩然的家就在岘山附近,叫“南园”,他年轻时曾在鹿门山隐居,后来在官场遭遇一系列打击后彻底看淡名利,又回到了鹿门山。所以,《春晓》其实是孟浩然隐居生活的一个片段。襄阳的青山碧水,是孟浩然创作的素材与灵感,也让他在山水中习得了高洁洒脱的心性。

孟浩然年轻的时候,也有梦想和热血,希望在盛世中有一番作为。但是他没有马上投身名利场,而是在青春年华选择了隐居。这时的隐居对他来说,是蓄势待发、是相时而动。但是,如果没有相当的定力和忍耐力,他又怎么可能受得了独处时的寂寞呢?

等到孟浩然快四十岁的时候,他决定来到京城长安参加科举,希望在十年磨一剑后能够一鸣惊人,跻身仕途。期间,孟浩然也与名士、达官贵人交往,结识了王维、王昌龄等大诗人。很快,他的诗名也震动京师。有一次,孟浩然参加了秘书省的一次赋诗雅集,吟咏了一句“微云淡河汉,疏雨滴梧桐”,立刻语惊四座。在场的诗人纷纷搁笔认输,把孟浩然奉为诗魁。

然而诗坛上的得意,却换不来考场的成功,文采出众的孟浩然竟然落榜了。繁华都市带给他无限的美誉,也给予他沉重的打击。孟浩然难以割舍功名,仍然在京城逗留了一段时间。有一次,孟浩然应王维之邀私入宫廷,恰巧遇到了唐玄宗。玄宗早闻孟浩然的诗名,高兴地命他献上一首诗。或许是天意,孟浩然竟然吟了一首《岁暮归南山》,其中有一句“不才明主弃,多病故人疏”。玄宗一听就皱起眉头说:“卿从未求仕,朕也从未放弃卿,为何要污蔑朕呢?”

天子的一句话,让孟浩然彻底和官场无缘。人生的大起大落,让孟浩然浮躁的心静了下来,那功名利禄都是瞬息万变、难以恒久的事物,什么才是永恒的、值得追寻的呢?于是他荡尽俗念,开始漫游四方、寄情山水的旅途,之后回到家乡,在鹿门山继续隐居。同时,他也留下了许多动人的诗篇,后人评价他的作品“从静悟中得之,故语淡而味终不薄”,真是说到诗人心坎里。

虽然做不成官,孟浩然却成了世人景仰的大诗人。诗仙李白由衷地仰慕他,坦率地告诉天下人:“吾爱孟夫子,风流天下闻!”诗圣杜甫也称赞:“复忆襄阳孟浩然,清诗句句尽堪传。”再回到《春晓》,字句最是浅显,但是只有一颗将自我完全融入自然的诗心,才能捕捉到春日里最平凡却最生动的刹那。

点阅【品读唐诗】连载文章。@*

责任编辑:王愉悦