楚汉之争的时代,项羽的旗下,有个重信诺的季布将军。季布重信诺在当时就非常有名,太史公《史记.季布栾布列传》记载,楚国有一句俗谚:“得黄金百(斤),不如得季布一诺。”就是赞扬他的。楚国游士、辩士曹丘生在各地方游走时,也广传了季布重诺行谊。楚国称赞季布的那句俗谚,就是后代成语“一诺千金”的根源。宋代杨万里《答隆兴张尚书》中,有“一诺千金,益深谢臆”的词语。“一诺千金”也作“千金一诺”。

季布是出身楚国的侠义人士,有担当讲信用,乐于助人,驰名楚地、梁地。人生有起、有落,当季布遇难时,有人出身相护、有人相挺,这些人非常珍惜讲信诺的人,宁愿为保护信诺之人而献出生命,千金也不能动摇他们的心性。我们就来看看这“一诺千金”引起的力大无比的效应展现。

秦朝末年,楚汉之争中,季布在项羽的阵营将领士兵,数度围困了汉王刘邦。后来,项羽战败在乌江结束了一生,刘邦开汉朝,悬赏千金要捉拿季布,且昭告说如果有人敢藏匿他,一律论处,罪及三族。

在这样的危险氛围中,对于辅助项羽、重诺的大丈夫季布,还是有不少侠义之士不怕死地维护他,第一位是濮阳人士,重义气甚于生命的周氏。

季布亡命天涯之时,先是藏匿在周氏家中。有一天,周氏告诉他尊敬的将军季布说:“汉朝急于用钱买将军的命,就要追到臣的家中了。将军如果能听臣的话,臣就能献出计谋;如果将军不想听,臣愿意先自行刭颈自杀。”

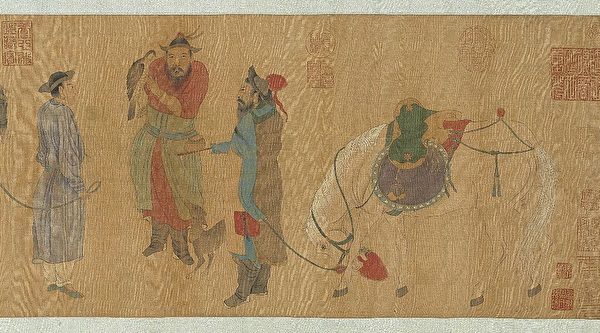

季布应允了周氏所献的计策。于是周氏将季布装扮成罪犯,剃去他的头发,在他的脖子箍上铁圈,并且为他换上粗布衣,送上了运棺柩的大车。那大车将季布连同家僮数十人运送到鲁地,到知名的游侠朱家那儿求售。

朱家是第二个帮助季布的侠义之士,他是让季布的人生起死回生的关键人物。他心里明白,那个貌似获罪服杂役的人其实是大名鼎鼎的项羽的将军季布,于是买了下来,让他去耕田;他告诫儿子说:“田地里的事都听这个奴仆的,你要和他一起用餐。”

然后,他乘着轻便马车上了洛阳,为季布铺展起死回生的路。

朱家到了洛阳,冒着死亡的风险,找到贴近高祖的重量级人士夏侯婴--汝阴侯滕公。夏侯婴是刘邦的同乡、少年好友,同时又是汉朝的开国功臣。

朱家先问说:“季布犯了什么大罪?为何皇上急急切切要捉拿他?”

滕公答说:“因为他数度为项羽围困过皇上,皇上怨恨他,所以一定要捉拿到他。”

朱家接着试探滕公说:“公觉得季布是怎样的人呢?”

“贤人。”滕公答说。

朱家心里笃定了,于是开始据“理”与“利”为季布求情,说道:“臣各自为其主尽心尽力,季布为项氏所用,为他尽力乃是职责所在。难道项氏的臣下都要赶尽杀绝吗?再说,皇上刚得天下,就因一己的私怨悬赏千金捉拿此一人,不就是昭示天下不能广容异己吗!季布贤能,在汉朝的逼迫之下,可能北走胡地或南走越地,这不是让壮士去资助敌国吗?这是国之大忌啊!昔日伍子胥鞭楚平王之墓,殷鉴在前。公何不从旁劝诱皇上呢?”

汝阴侯滕公心中明白朱家为季布请命,也知道季布应该是藏匿在他那里,乃许诺了他。他日,汝阴侯滕公趁机进言给刘邦,刘邦乃赦免了季布,并且召见他,授职郎中。

华夏之邦原是千金不换的信诺之乡,大唐诗仙李白诗中说“一诺轻黄金”[1] ,重信诺的德性得到代代珍惜!“一诺从来许杀身 ”[2],让气节之士连生死都不怕,信诺义行力大无比!重信的一诺感动人、保障人,将会招来更多的信诺,“一诺百金”、“一诺千金”,环环相扣,千金不“坏”。讲信用、重信用的人多了,更能形成一个确保生命安全的环境!

转个身看当今的中原大地,蒙尘何等深刻!争利忘义的行径正在毁灭华夏子民重信诺的基因,上下交争利,正在自掘坟墓,毁灭己身安全的生存环境。人人推波助澜,“打造”无信之国,人人自危,绝对不是妄语。

注释

[1] 李白《经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰》诗。

[2] 唐代 戎昱 《上湖南崔中丞》

来源:《史记.季布栾布列传》、《唐诗》

@*#

(-【成语数来宝】待续-)

责任编辑:李梅