【文史】北方文艺复兴——绘画篇

概况

在意大利文艺复兴蓬勃发展的同时,阿尔卑斯山以北的欧洲诸邦在艺术上也展现了不同风貌的进展,对日后西方艺术成就也同样功不可没。

北方文艺复兴涵盖德意志和尼德兰地区(Netherlands低地国)和法兰德斯地区(Flanders,包括目前的德国西部、比利时西部、荷兰西南部和法国北部的一部分)。时代上从十四世纪晚期至十六世纪末,较出色的画家则来自德意志地区与尼德兰地区。

北方地区在自然条件上不同于南方的意大利,气候较冷、冬天漫长且酷寒,一年四季难得见得到阳光,大半年的时间,人们得待在室内。加上地质贫瘠,物资较不丰富,为了生存必须与大自然对抗,因此北方民族形成了朴素、踏实而有耐心的性格,与南方意大利拉丁民族的乐天与活泼热情截然不同。在绘画表现上,北方风格基本上较严肃、沈稳,对于画面的细部总能不厌其烦地耐心处理。风格上承袭了哥德式绘画的精神,宗教性的主题占绝大多数,“道德教化”仍是绘画的主要使命。

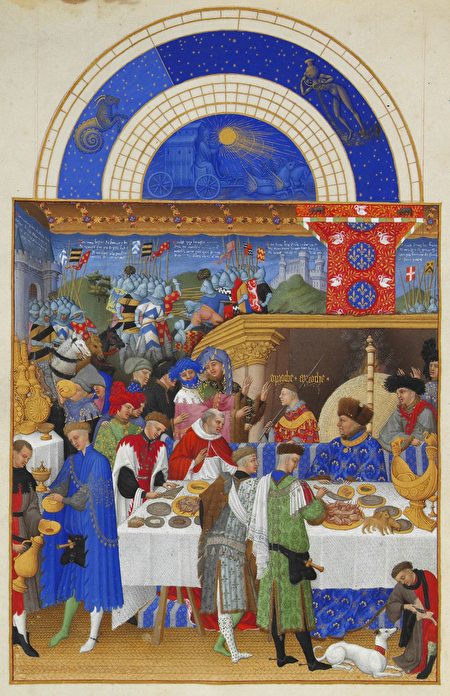

十四世纪时,欧洲几个重要的公国和统治家族分散在各地,许多出色的艺术家常常游走于各宫廷之间,提供技艺的同时,也带动了不同地区风格与审美观的交流与融合,形成历史学家所称的“国际风格”(International Style)。基本上,这是一个融贯了精美手绘本的插图、鲜艳的彩色玻璃,和不同民族雅致品味等因素的综合表现,呈现出优雅、流畅、精细与写实的风貌。林堡兄弟(Paul and Jeande Limbourg)为勃艮地公爵绘制了饰有月历的祈祷书就是著名的例子。

北方绘画承传了哥德艺术的国际风格,具备了对自然写实及细腻描写的特色,然而在自然比例上不太讲究,经常主观强调主体,画中人物的大小取决于他的重要性。如扬.范.艾克的《教堂里的圣母》(Madonna in the Church, 1430年, Staatliche Museen, Berlin- Dahlem)中,圣母玛利亚几乎高达一层楼。此外,在表现空间的透视法方面,早期尼德兰绘画纯以视觉经验结合熟练的手绘技巧来建构空间;而意大利则发展出学术(数学)基础的透视运用,以求更客观而理性的呈现。

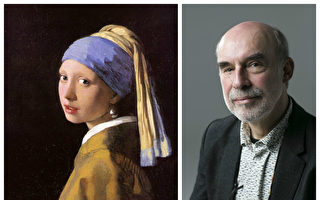

北与南的艺术虽然有着先天的相异性,然而在二者相遇交流之后却互补不足,相得益彰。在意大利文艺复兴的影响下,北方艺术家对透视、解剖、比例和造形更为讲究,使得写实艺术更加炉火纯青;且在对外在形象逼真刻画的同时,也不忘呈现人物的内在性格。如霍尔班(Hans Holbein d. J.)风格朴实却又栩栩如生。

北方画家对文艺复兴另一大贡献在于油画媒材的改良,特别是范.艾克兄弟研发的油画技术,使得绘画在色泽的饱和度、光影的透明感与物体的细腻质感达到前所未有的自然真实。这一技术使意大利画家大为惊艳,竞相采用,加上前述的素描、造形、结构、比例和透视各方面的进步,使得绘画的面貌更为丰润、逼真、完美,而达到前所未有的高峰。最终油画取代了蛋彩、壁画等,成为日后西方绘画的主流媒材。

另外,十五世纪中德意志地区的古腾堡(Johannes Gutenberg,1400-1468)发明了欧洲的活版印刷术,对文艺复兴时期的人文主义与宗教改革思想的传播起到了关键的作用。北方艺术细腻写实的特质,也藉由蚀刻版画得以充分发挥和流传。

在文艺复兴这样一个思想与艺术、技法与创意互相激荡的时代,人才辈出,竞争激烈。艺术家们在追求构思和技法的新知之时,自不轻易放过观摩他人杰作的机会。除了“临摹”原作之外,版画的流传正好也能满足了这一需求。也由于版画的传递,意大利艺术家们能大量的吸取北方艺术的优点,来丰富意大利绘画的内涵。例如达芬奇《蒙娜丽沙》的背景处理即受到早期尼德兰风景绘画的影响。

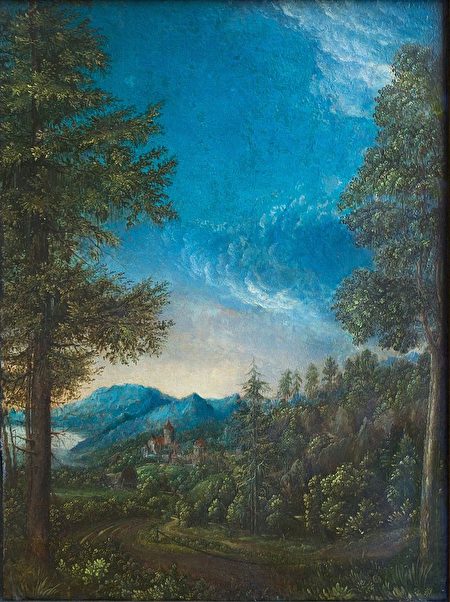

发源于意大利的人文主义也为北方画家开拓新的思想领域。人们跳脱了中古世纪以来绝对化的宗教观,不再摒弃现世社会,以现世精神重新衡量人本身的价值,人与神的关系,人与社会和自然的关系。万物为神所造,包括人与自然也在其中。人既是神依自己的形象造的,在艺术上对于人物、人体的表现必须更庄严、准确而真实;对自然、风景的描绘也应重视。

北方文艺复兴绘画中的背景,从单色平涂逐渐发展成辽阔悠远的风景;深度甚至更延伸远达到天空,以至无穷远的宇宙。原本作为画面背景的风景最终被独立出来,成为正式的风景绘画。如德意志国画家阿尔多弗(Albrecht Altdorfer,1480-1538年)的许多作品中几乎没有人物,完全以神秘莫测的大自然风景为主,等于宣告了风景画的诞生。

十六世纪时的荷兰地区,不愿再承受西班牙统治者的恣意肆虐,兴起了类似独立运动的八十年战争。文艺复兴后期的北方绘画,也在这种氛围的影响下,出现不少表现出纷扰不安或控诉现世的批判性绘画,但仍多以诙谐讽刺的笔调做隐喻式的描述;在尼德兰地区甚至形成了寓意画和风俗画,如老布鲁格尔(Pieter Bruegel the Elder,1525年-1569)的作品。也因为着眼于对现世生活细节点滴的描绘,后来逐渐的派生出专门描绘静物与花卉的画种;如老布鲁格尔的次子杨.布鲁格尔(Jan Bruegel,1568- 1625),就是以风景、花卉见长。

十五、十六世纪的欧洲处于剧烈变革的时代。航海事业的发达,刺激了沿海贸易的活跃,丰富了社会物资,资产阶级也随之兴起。而随着神圣罗马帝国逐渐崩解,取代的各地的诸侯公国与贵族,成为实力坚强的艺术雇主。加上宗教改革中新教崇尚简朴,不支持教堂的艺术装饰,宗教艺术在新教国家便逐渐让位给更接近世俗生活的风景、静物和肖像画了,而后者就在贵族和中产阶层需求下得以蓬勃发展,这是与意大利反宗教改革运动影响下坚持宗教题材的绘画风貌明显区别之处。@

参考资料

1-Dirk de Vos, Flaemische Meister, ISBN 3 8321 72017

2-http://www.artbible.info/art/biography/jan-van-eyck

3-Literatur: Walter Saller, Jan van Eyck – Die Arnolfini Hochzeit, GEO Epoche Editon Renaissance Nr. 3,

4-Von Wikipedia

5-视觉素养学习网

翻译用词

早期尼德兰绘画 (Early Netherlandish painting)

扬‧范‧艾克Jan van Eyck

注释:

注一. 如德意志的统治家族是在布拉格;教宗的宫殿则在亚威农。法国虽然尚未有固定的宫廷,法国宫廷美感的观念与风格在各地都有很大的影响力,英格兰与勃艮地公国有贸易往来,艺术以交流成为国际风格。

──转载自《艺谈》

(点阅【艺谈】系列文章)

责任编辑:郑之芬