绿竹青青,人家的庭院里、郊外山野间,不论远近,普遍能见到竹子的踪影。绿竹猗猗,撑开朗朗云天,贞节风骨在华夏文明中织就了“不可一日无竹”的情怀。

竹 文化内涵丰富多采

竹叶青青,清香端午。竹叶香是传统的粽香,留连唇齿间的节俗印记。夏天也正是吃竹笋的好季节。中国产竹的地方很多,就地取材,应用在端午节里作为包粽的粽叶,也广泛应用在生活的各个层面。

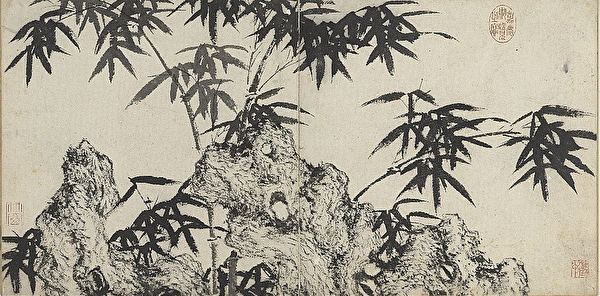

由竹子产生的文化内容,也多得数不胜数。古人曾用竹简书写记录,文天祥说:“留取丹心照汗青”,竹简史册,记载了多少风流人物的卓越人生、片片丹心!许多清流名士也以竹石图、竹诗词文来表心迹。不管物质上或精神上,竹子都给人慰藉。中华文化中,称颂“梅兰竹菊”为“四君子”;在百姓间,“竹报平安”是无人不爱的祝福语。

在人生成长的历程中,竹子也伴随着几代人的成长,其中“青梅竹马”就是许多代人共有的记忆。晋‧张华《博物志》说孩童七岁玩“竹马”游戏。七岁正是刚入学,展开了友朋的生活,“青梅竹马”留下童真清纯的印记,此情可待成追忆,给了人生慰藉的泉源。

不可一日无竹

在历史上有一位卓荦不羁的名士爱竹,不可一日无竹。这位名士是晋朝的王徽之,字子猷(公元338年—386年),他是名书法大家王羲之的第五子。

《晋书列传第五十》记载,王子猷曾经暂时寄居在别人的空宅里,便令人种竹。有人问他:“暂时一住何须这么麻烦呢?”

王子猷大声咏叹,直指着竹子说:“何可一日无此君!”徽之好竹之情,长传至今,不可一日无竹,成了旷代爱竹、颂竹的绝句。

历史上还有一位人物好竹,他的故事更是让人津津乐道,就是宋代的苏东坡(苏轼)。

东坡因为“乌台诗案”(御史台俗称乌台)遭贬官。到了黄州时虽然历尽贫困艰辛,生性放达的他,常烹煮红烧肉与友人品酒下棋、吟诗作对,更作一首《食猪肉》诗。

东坡爱吃肉,东坡也爱竹,门前植上万竿竹是他的梦想。那么在肉与竹之间,他比较钟情哪一方呢?

“人瘦尚可肥,士俗不可医”、“宁可食无肉,不可居无竹”(《於潜僧绿筠轩》),这是东坡的选择。东坡对物质和精神上的取向,在竹子身上表分明。这种取向普遍代表中国士人的一种道德境界。

东坡爱竹,也常常咏竹、写竹、画竹。 东坡写竹的诗文不少,间接传达了他的人生抱负,有三层境界的转变。

起初,“门前万竿竹,堂上四库书”(《答任师中、家汉公》) ,展现苏东坡实在的筑梦人生,他想要有一栋门前种满万竿修竹的广阔房舍,家中四库书充栋,倘佯求知的梦想。

中年,东坡的人生屡遭坎坷,乐观的他以片刻闲趣来舒放身心,“疏疏帘外竹,浏浏竹间雨”,成了他“此生忧患中,一饷安闲处”。(《雨中过舒教授》)

老年的他,历尽宦海浮沉和家庭的变故后,“累尽吾何言,风来竹自啸”(《定惠院颙师为余竹下开啸轩》),心困万缘空的东坡,不动心不起念,任他来风啸竹,淡定处世变,静默观照自心。

东坡几度又几度的风雨人生,“竹丈芒鞋轻胜马,一蓑烟雨任平生”,超脱了凡俗看人生“归去,也无风雨也无晴”(《定风波》),连竹轩居也不用眷恋了。苏东坡的人生几度跌宕,唯一不迁的是他对竹的情怀,其中寄寓人生境界的升华。

竹之德 砥砺名行

在官场中比较得意的白居易也是爱竹。他在《养竹记》中,歌咏竹的贤德,扼要点出中国文化中的“竹之德”。白居易以“固、直、空、贞”表述竹之德。他说:“竹本固,固以树德”、“竹性直,直以立身”、“竹心空,空以体道”、“竹节贞,贞以立志”,不管人生的顺逆夷险都不改志节。君子多爱在庭中种竹,以砥砺自己的名行,养竹就是养德。

竹叶萧萧 关心民瘼

清代行谊独树一格的郑板桥(郑燮),诗书画人称三绝,而他一生只画竹、兰、石。一竹一兰一石,有节有香有骨。他以“百节长青之竹”表志节,“咬定青山不放松,立根原在破岩中;千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”(《题竹石》);“一节复一节,千枝攒万叶。我自不开花,免撩蜂与蝶。”(《竹》)守节内敛,睿智处世的节操不言而喻。

郑板桥当官时,关心民瘼民隐,竹叶萧萧,都作民间疾苦声:“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。”(《潍县署中画竹呈年伯包大中丞括》) 。从唐代以来“竹枝词”的作品记风物、表民情,郑板桥承传这种情致,以萧萧竹叶提醒做地方父母官的自己,时时莫忘民间疾苦。

绿竹猗猗 君子莹洁宽绰

文人雅士爱竹,吸取了文化泥土中的芬华,其来有自。中国最早的诗集《诗经》中,就以“ 绿竹青青、绿竹猗猗”来歌颂君子武公莹洁生辉、宽绰威仪之德。

武公,是西周末周平王时代卫武公姬和(公元前813—前758年),康叔的八世孙、卫僖公之子 。《史记‧卫康叔世家》记载,武公之治清平宽和,民心众望所归。在犬戎杀周幽王时,武公率兵佐助周天子平戎,功绩显赫,周平王赐封爵位给他。

据《国语‧楚语》卷十七记载,卫武公到了九十五岁,仍然征求臣子的谏言,未曾停止自我锤炼。据《毛诗序》说,武公有德,而且文采华美、仪表出众,又能宽容纳谏,谨守礼义节度,因此卫国人们传颂《淇奥》来赞美他。

竹叶青青竹枝青,当“猗猗绿竹”要开了花,那就不寻常。从竹子的生命循环来看,竹子开花只有一度,竹以开花来结束一生。竹花,似爆竹一灿而逝?竹子一生之曲止于开花。以美丽的盛赞来致念竹之德、致念君子,不用哀悼。

@*#

(点阅【花间集锦 文化漫步】系列文章。)

责任编辑:王愉悦