唐诗.观公孙大娘弟子舞剑器行并序

杜甫

大历二年十月十九日,夔府别驾元持宅,见临颍李十二娘舞剑器,壮其蔚跂,问其所师,曰:“余公孙大娘弟子也。”[1]

开元三载,余尚童稚,记于郾城观公孙氏,舞《剑器》、《浑脱》,浏漓顿挫,独出冠时,自高头宜春梨园二伎坊内人,洎外供奉,晓是舞者,圣文神武皇帝初公孙一人而已。[2]

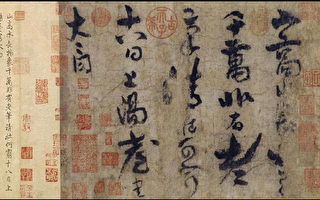

玉貌锦衣,况余白首,今兹弟子,亦非盛颜。既辨其由来,知波澜莫二,抚事慷慨,聊为《剑器行》。昔者吴人张旭,善草书帖,数常于邺县见公孙大娘西河剑器,自此草书长进,豪荡感激,即公孙可知矣。[3]

昔有佳人公孙氏,一舞剑器动四方。观者如山色沮丧,天地为之久低昂[4]。

㸌如羿射九日落,矫如群帝骖龙翔。来如雷霆收震怒,罢如江海凝清光[5]。

绛唇珠袖两寂寞,晚有弟子传芬芳。临颍美人在白帝,妙舞此曲神扬扬[6]。

与余问答既有以,感时抚事增惋伤。先帝侍女八千人,公孙剑器初第一[7]。

五十年间似反掌,风尘澒洞昏王室。梨园子弟散如烟,女乐余姿映寒日[8]。

金粟堆前木已拱,瞿塘石城草萧瑟。玳筵急管曲复终,乐极哀来月东出[9]。

老夫不知其所往,足茧荒山转愁疾[10]。

参考注释

[1]别驾:官名,为地方郡守的副手。蔚跂wèi qí: 雄浑多姿。弟子:指李十二娘。

公孙大娘:唐代开元盛世时的剑舞第一的舞蹈家。她的《剑器舞》风靡一时,在民间献艺时观者如山,多次应邀到宫廷表演,她同时创造了多种《剑器》舞,如《西河剑器》、《剑器浑脱》。

[2]剑器:指唐代流行的武舞,舞者为戎装女子,相传自西域传入。剑器舞表演时手中是否执有剑或器械仪仗,说法不一。

《文献通考.舞部》:谓剑器,古武舞之曲名。其舞用女妓,雄装空手而舞。

《乐书》:剑器,剑器之舞,衣五色绣罗襦,折上巾交,脚綘绣靴,仗剑执械,唐开元中有公孙大娘,善舞剑器,能为邻里感激。

浑脱:是唐代流行的一种武舞,为西域舞蹈,由戴浑脱帽的人所表演。《旧唐书.郭山恽传》:唐中宗与近臣饮宴将作大匠宋晋卿曾舞《浑脱》。

蔚跂:雄浑多姿。供奉:指以某种技艺侍奉帝王的人。圣文神武皇帝:指唐玄宗。

宜春梨园: 宜春院与梨园,是盛唐时期音乐舞蹈的教育机构,而宜春院也是宫廷女艺术家的居所,她们通常只为帝王演出,所以又称为内人。

《新唐书‧礼乐志十二》: 玄宗既知音律,又酷爱法曲,选坐部伎子弟三百教于梨园 ,声有误者,帝必觉而正之,号“皇帝梨园弟子”。宫女数百,亦为梨园弟子,居宜春北院。

[3]波澜:形容舞姿。张旭:字伯高,吴郡吴县人,唐朝中期的知名书法家,擅长草书。豪荡:文艺书画作品感情奔放,不受拘束。

[4]沮丧:变了脸色,惊奇之意。天地为之久低昂:天地也被她的舞姿感染,起伏震荡。

[5]㸌:huò:灼也,形容刀光剑影闪烁之貌。矫:形容舞姿。群帝:道家谓五方之帝,天神。骖:驾驶。来:起舞时。罢:收舞时。

[6]绛唇:朱唇、红唇。珠袖:形容绰约的舞姿。芬芳:比喻美好的德行或名声。扬扬:飘逸貌。

[7]有以:有因之意。感时抚事:因思虑时事而伤感。惋伤:怅恨哀伤。

[8]澒洞:也作顷动之意,弥漫无际的样子,这里应指安禄山之乱。寒日:寒冷的天气。

[9]金粟堆:指陕西蒲城东北的金粟山,为唐玄宗的陵墓所在。瞿塘石城:瞿塘峡及白帝城。玳筵:豪华、珍贵的宴席。

[10]足茧:脚掌因磨擦而生出的硬皮,喻指跋涉辛劳。愁疾:深深的愁苦。

参考译文

序文部分:

在唐代宗大历二年十月十九日,我在夔府别驾元持的家里,观看临颍李十二娘跳剑器舞,她的舞姿是如此的雄浑多姿,令人赞赏,在感动之下我问她舞蹈是向谁学习的,她回说:“我是舞蹈家公孙大娘的弟子。”

回想起在玄宗皇帝开元三年时期,那时我年纪小,我在郾城看过公孙大娘跳着《剑器》和《浑脱》舞,舞姿是如此的流利飘逸、光彩焕发,真不愧是超群出众、冠绝当代的舞蹈家。

就是在皇宫内的宜春、梨园弟子或是到在宫外供奉的艺术家中懂得此舞的,在唐玄宗初年恐怕只有公孙大娘一人而已。

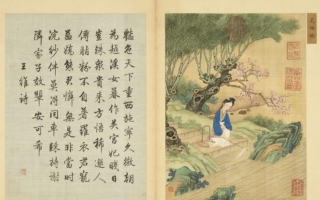

当年她容貌漂亮、服饰华丽,如今我已年老,眼前她的弟子李十二娘也已经不年轻了。我既然知道了她舞技的渊源,看来她们师徒的舞技一脉相承没有二致,我抚今追昔,心中充满着无限感慨,所以姑且写了《剑器行》这首诗。

我过去听说吴州人张旭,擅长书写草书,而他也经常在邺县观看公孙大娘的《西河剑器》舞,从此之后草书书法大有长进,变得更为豪放激扬,由此可知他的书法是来自于公孙大娘舞技的启发所致,是再也明白不过了。

正文部分:

从前有个美丽的佳人,名叫公孙大娘,每当她跳起剑器舞来,四方的人们都轰动了。

观看人群多如山,个个都激动得目瞪口呆,没有人不感到惊奇,甚至天地都随着她的剑起伏震动。

她的舞姿绝妙,其剑光闪耀夺目,有如后羿射落九日,矫健敏捷的舞姿就像众神驾着龙飞翔,起舞时剑势如雷霆万钧之势令人屏息。收舞时嘎然而止的平静,好像江海凝聚的波光,平坦如镜。

如今想必她已年华老去,绛红色的唇妆、绰约的舞姿都已逝去,到了晚年幸好有弟子传承绝技,将此艺术继承发扬。

这位临颍美人李十二娘,她来到白帝城表演,将这一舞曲表演得神采飞扬,我与她谈论了好久,不禁忆昔抚今,增添了些许哀伤。

当年玄宗皇上的侍女有八千人,只有公孙大娘剑器舞姿排名第一。

五十年的光阴过得真快,连年的战乱烽烟弥漫,安禄山兵变毁坏了朝政。梨园子弟们一个个地烟消云散了,舞蹈家的身影映照在冬日中,显得格外凄凉。

金粟山玄宗墓前的树木已有两手合围这么大了,瞿塘峡白帝城一带,秋草萧瑟荒凉。

在这繁华的宴席中,歌舞已曲终人散,观舞的极乐情绪已去,只见明月初出东上,不禁悲从中来。

我这老夫真不知要去哪才好啊?我在这蜀地荒山中真是举步维艰,到处都是战乱和悲伤,越走就越觉得深深的愁苦。(或译为:走得如此快又有什么用呢?)

题解及赏析:

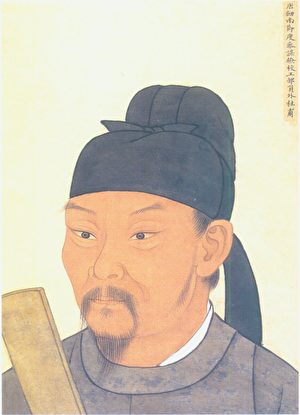

作者:杜甫(公元712~770年),字子美,尝自称少陵野老。因曾任检校工部员外郎,故世称杜工部。他生在盛唐到中晚唐的历史时期,而他留下的一千四百多首作品中,反映了唐代由盛转衰的历史过程,有“诗史”之称。

此作品是描写舞蹈与咏史感怀的经典之作,诗人杜甫由公孙大娘的弟子李十二娘的舞姿回想起小时候观赏舞蹈的场景,然而如今已五十多年过去了,对照现在的处境,想起了玄宗皇帝那时期的乐舞盛世,到现在曾经辉煌的大唐王朝已进入中衰,四处战乱不断,未来将往何处去,真是令人百感交集。

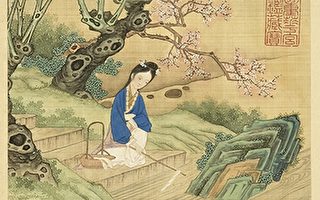

诗句中描述了一位唐代传奇舞蹈家公孙大娘的风采,她在唐玄宗时期在皇宫内待了一段时日,以剑器舞冠绝当代,于众多宫廷舞蹈家中排名第一,到民间演出,只要一出场必定造成万人空巷之景。

从杜甫的诗中,可以想像她演出的场景:

在河南郾城的广场上,底下观舞的群众人山人海,挤得水泄不通。舞蹈家公孙大娘穿着戎装,英武又带着几许女子柔美的形象,接着缓步走上舞台向观众行礼致意,之后她亮出宝剑的瞬间,骚动的人群安静了下来。

她拔剑起舞,发出的剑气震摄全场,让山河也随之震荡,随着她的剑器舞而起伏低昂,难以恢复平静。之后或点步翻身而上,或持红旗而舞,姿态就好像后羿射落九日,一个接一个的火球从天而降;她提腿翻腾的动作,展现的动作美感好像众神驾着龙车腾空飞翔,其迅猛之势如震怒的春雷。

舞蹈到了最后,观众们的心情激动到极点时,她收起了剑,灵巧的身躯翩然落下,几乎不着痕迹。阳光照耀下的宝剑如无波的江面,凝聚着清光徐徐萦绕,收舞后一切归于风平浪静。

这一段充分地表达了中国古典舞外在动作姿态的美感,在序文中提及书法家张旭观舞,从舞蹈家的高超舞技中,体会境界提升之道的例子,艺术有着共通性,其技巧的提升是来自于艺术家内心境界的提升。

接下来的文句中杜甫开始述说着自开元盛世到今日战乱不断,引发了抚今思昔的无限感慨。在文句中今昔对比的意象不断出现,从八千侍女中,公孙大娘美丽的容颜和绝技,到梨园弟子离散,寒日中李十二娘独舞的描述,唐玄宗时期的乐舞盛世到安史战乱后的中衰,世上的悲欢离合没有止时,一如宇宙万物的循环往复。

公孙大娘的舞姿只存在于杜甫的回忆中,对比过往的繁华和如今的时势变迁,在荒山中的杜甫哀愁不断,这浓郁的哀愁让他步步蹉跎,不知走向何方。最后一段的“愁”是全文的核心,这“愁”不只是说他自己,也是在观舞中茍全享乐于乱世中的宾客们,以及大唐王朝的未来。

杜甫与诗仙李白是至交好友,李白的作品豪迈奔放,有着仙人般的出世修为,而杜甫的作品则是意境深远、情感深厚,大多反映着人民生活的困苦,接近于人,世人尊称杜甫为“诗圣”。

在“诗圣”这称呼背后,还有一段特别的来历:

传说杜甫是上界的文星典吏,天使派他下凡人间,要为大唐文明成就留下多如瀚海的文章。他要以诗文声振中土、东传日本,在完成使命后才能返回天国。

之后他将上天颁下的金字诏书佩戴在身上。一次无意中路过葱市,青葱的浑浊气味污染了诏书的圣洁。杜甫回到家后,看到一团飞火充满屋室,天使告诉他:“因邂逅污浊的气味,你的名望不会显贵。”(冯贽《云仙杂记》)

也就是如此,回溯杜甫的一生中大都在困苦、奔波中度过,然而可贵的是他无论身在何处,总是心怀百姓,为着世人而忧愁。@*#

点阅【中国乐舞文学赏析】连载文章。

责任编辑:王愉悦