方外弦音 巴赫大提琴组曲 (3) 神妙的花束

《瓶花》(Vase of flowers),板上油画,41 × 33厘米,巴洛克早期佛兰芒画家老扬·布鲁盖尔(Jan Brueghel the Elder,约1568 — 1625)作,西班牙普拉多美术馆藏。(公有领域)

组曲顾名思义,是由许多小曲“组合”起来,同一组的舞曲调性相同,但是节奏性格、速度快慢不同,就像一把花束,花材各异:有玫瑰、百合、雏菊、洋兰,但颜色都一样(如都是G大调,或都是d小调),而又可以有深浅、浓淡的搭配,秩序中带有活泼的情趣。

严谨丰富的组曲结构

大提琴在18世纪时主要是担任陪衬低音的角色,担纲独奏演出的情况实在不多。加上那时大提琴的音色黯淡、朴素,共鸣度不佳,因此巴赫为大提琴谱写了六套组曲,是实验,也是自我挑战。他选择了轻快多样化的古典组曲为表现形式。

在当时组曲有其约定俗成的“配套”组合,也就是“阿勒曼舞曲—库朗特舞曲—萨拉邦德舞曲—基格舞曲”的标准套餐。

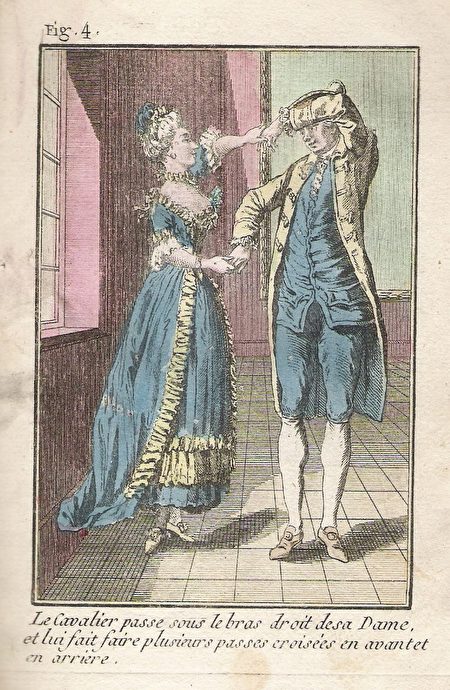

这些最初都是欧、美的民俗舞或社交舞,逐步发展成为法国的宫廷舞,流传于欧洲,在当时是真正可以起舞的(试想法国宫廷里路易十四与群臣、名媛的高雅舞步),而后演变成纯为聆赏的曲式。

舞曲组成可人的花束

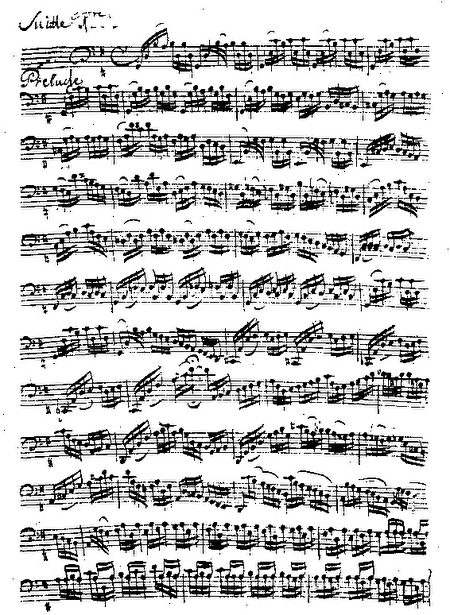

开场的序曲(Prélude):原本为即兴曲,因为那时候提琴用的是肠线,会受温度、湿度影响,表现不稳定,需要暖身一下,一方面宣告整个组曲的音调,也带出整个组曲的感觉;通常演奏者也会“炫技”一下,带动听众情绪。

第二段阿勒曼德舞曲(Allemande):是一种古老的德国舞曲,后来变成法国宫廷舞(阿勒曼德就是法文中“日耳曼”的意思),速度中庸,多为四四拍子,庄重繁复。

第三段库朗特舞曲(Courante):库朗特的法文或意大利文字根都有“跑步”的意思,轻巧、快速,更具有流动力,同样为两段式。

第四段萨拉邦德舞曲(Sarabande):17世纪西班牙一种三二拍或是三四拍子的舞曲,给人的感觉是缓慢、庄重。

周整的结构在萨拉邦德舞曲之后有“优待”,可以自选一个曲式穿插进来,叫“华丽曲”。对此巴赫也有周详的安排:其中第一、二号采用优雅的小步舞曲(Menuet),第三、四号采用布雷舞曲(Bourèe),布雷的原意就是“振翅”,有快速、振动的感觉;第五、六号采则用嘉禾舞曲(Gavotte),是当时相当流行的宫廷舞曲,都是两段式。

第六段接吉格舞曲(Gigue):是流传于英国水手间的古老舞曲,吉格有雀跃、蹦跳的意思。绝大多数为三拍子系统,具有活泼快速的特质,适合营造光明、开朗的终结。

巴赫《无伴奏大提琴组曲》结构表

| 第一号 | 第二号 | 第三号 | 第四号 | 第五号 | 第六号 |

|---|---|---|---|---|---|

| G大调 | d小调 | C大调 | 降E大调 | c小调 | D大调 |

| BWV 1007 | BWV 1008 | BWV 1009 | BWV 1010 | BWV 1011 | BWV 1012 |

| 前奏曲 (Prélude) | 前奏曲 (Prélude) | 前奏曲 (Prélude) | 前奏曲 (Prélude) | 前奏曲 (Prélude) | 前奏曲 (Prélude) |

| 阿勒曼德(Allemande) | 阿勒曼德(Allemande) | 阿勒曼德(Allemande) | 阿勒曼德(Allemande) | 阿勒曼德(Allemande) | 阿勒曼德(Allemande) |

| 库朗特(Courante) | 库朗特(Courante) | 库朗特(Courante) | 库朗特(Courante) | 库朗特(Courante) | 库朗特(Courante) |

| 萨拉邦德(Sarabande) | 萨拉邦德(Sarabande) | 萨拉邦德(Sarabande) | 萨拉邦德(Sarabande) | 萨拉邦德(Sarabande) | 萨拉邦德(Sarabande) |

|

华丽曲(Galanterie): 小步舞曲(Menuet) |

华丽曲(Galanterie): 小步舞曲(Menuet) |

华丽曲(Galanterie): 布雷舞曲 (Bourèe) |

华丽曲(Galanterie): 布雷舞曲 (Bourèe) |

华丽曲(Galanterie): 嘉禾舞曲(Gavotte) |

华丽曲(Galanterie):嘉禾舞曲(Gavotte) |

| 吉格 (Gigue) | 吉格 (Gigue) | 吉格 (Gigue) | 吉格 (Gigue) | 吉格 (Gigue) | 吉格 (Gigue) |

注:调性和编号之下依次为1至6乐章。

第五号有转调的要求,最高音的A弦必须调低到G,这样会营造出特别浑厚的回音效果。很多人都认为第五号组曲是最神秘的。

有许多人认为要听懂巴赫作品很难,其实按图索骥,就能掌握自如。六阙组曲依照次序轮番回旋而出,如淙淙水流,快慢有序,让人能够很有安全感地欣赏其中的反复变化:有时深沉,有时欢快,有低语独白,也有对话,如海水一般源源不绝。

每个舞曲之间有很顺畅、细微的衔接,更是交响乐不同乐章的先声,整套《无伴奏大提琴组曲》的确是开先河之创举。

细细听来,巴赫大提琴组曲最根本的特质就是“庄重”。在“六彩”缤纷、千变万化中,整体音乐永远有一份端庄、高雅。

在柯滕的岁月,虽然短暂,却有最佳的天时、地利、人和,让他可以放手创作。这仿佛是冥冥之中的安排,让他进入俗世的花园,完成另一层面的淬炼;也让他的音乐走出德国小镇教堂的局限,运用最主流的素材,创出超越时尚的纯正雅乐。

谜样的身世

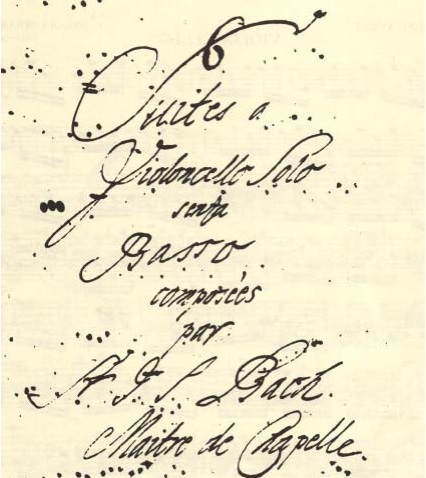

巴赫也为小提琴写了六阙无伴奏组曲与奏鸣曲,而且明确地签了名。然而,大提琴组曲的原始手稿则已经石沉大海。

目前所知的版本都是根据巴赫第二任妻子安娜·玛格达莱娜·巴赫(Anna Magdalena Bach)和其他同时代人留下的手抄版为基础编定而成,就连净版(urtext)也是如此,所以大提琴组曲在音乐史上一直是争议不断的话题。

比如,在巴赫那个时期,这些舞曲的速度、表情是大家心领神会的,根本不用标明。因此安娜的手抄谱上并未记下速度记号。到了几百年后的现代,可就产生了诠释上的困难。

还好德国知名的大提琴教育家贝克(Hugo Becker,1864—1941)虽然生于浪漫时期,却忠于古典主义的精神。他曾经重新编订巴赫这套组曲,对音符、指法、甚至表情速度都重新加以规范,是很珍贵的一份文献。

还有,具体的创作年代也无法落实。巴赫谱写于1720年的《无伴奏小提琴奏鸣曲与组曲》扉页上标有“第一本”(Libro Primo)的字样,所以,逻辑上大提琴组曲应该是接下来的“第二本”。

另外,先前提到柯滕王子也会拉古大提琴(Viola da Gamba),喜欢到乐团来客串。据说在王子加入演奏时,首席古大提琴手亚伯(Christian Friedrich Abel,1682—1761)便把首席的位置让给王子,自己退到第二位置。

这都是目前把该组曲的创作年代定在柯滕时期的原因。但是后面三首在技巧上更为繁复,也有可能是更晚的时候写的。

无论如何,这套组曲在巴赫的创作中一直处于隐形的状态。而且,巴赫身后很长一段时间,这些作品完全被遗忘了,除了曾经以大提琴练习曲的身份出现外,根本无缘在音乐厅里演奏。在19世纪,甚至有很多著名作曲家径自加上了钢琴伴奏。

还有一点悬疑之处,第六号组曲上标示是写给“五弦乐器”演奏。这样的安排主要是要扩大音域,而且在和声上可以有更多变化。

今天所知的大提琴是四根弦,目前还无法确定这个五弦提琴是指型体较小、可以搭在肩上,还是较大、需要夹在腿间弹奏的类型。

在18世纪,乐器还在发展和转型中,五弦乐器可以是小大提琴(violoncello piccolo)、五根弦的中提琴(viola pomposa),也可以是挂在肩上的小大提琴 (viola da spalla,spalla是意大利文“肩膀”的意思)。

以上种种疑问,都因为没有确切的文献而引致众说纷纭。

有人怀疑当代是否有人真的演奏过,甚至还有人说可能这是玛格达莲娜自己写的……所有这些,都使大提琴组曲上笼罩的烟雾更加迷离。许多研究学者都说研究之后,困惑更多。

还好,面对美丽的玫瑰,不知道她的拉丁文学名,不懂花瓣的化学成分,我们还是可以欣赏她的美、她的芳香。(待续)@*

责任编辑:苏明真