唐寅(1470~1523),字伯虎,号六如居士。明朝吴县(今苏州)人。人称画坛奇才,在当时的诗文界名声十分响亮。与祝允明、文徵明、徐祯卿合称为“吴门四才子”。在画坛上又与沈周、文徵明和仇英齐名,世称“明四家”。

在山水画这个领域中,唐寅可说是一个集大成者,既沿袭南宋院画的风格,也融入元朝文人画的特色,画风独特多变。

他的山水画主要是师法周臣,而从周臣这儿可以远溯到南宋的李唐和刘松年和以之为代表的院体画。从宋人那边他学到了严谨的笔法,雄浑的气势、风格。同时他又借用马远、夏圭的半角构图和笔墨技巧,并进一步吸取北宋李成、范宽、郭熙和元代的黄公望、王蒙等几位大家的特点,再加上画家本人的天赋,去芜存菁并且融会贯通,久而久之,逐渐形成自己独有的风格。

集众家之所长的画风

论者以为,唐寅这种“采众家之所长”的方式,对中国画坛是有莫大贡献的,他在不知不觉中,揉合了南北二宗(注1),给从唐代就开始划分的院体画和水墨画探寻了一个新方向。这点对当代画坛来说,很有贡献,对后世也有一定的影响。

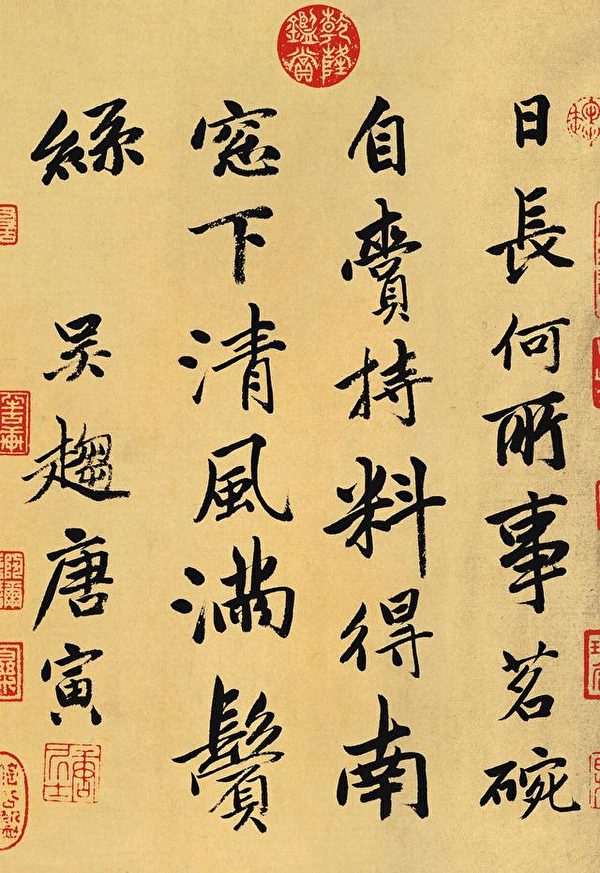

他还将诗书画作有机结合,也就是将书法的笔法运用于绘画,使书法与画作的风格统一起来,这也是一个创新。

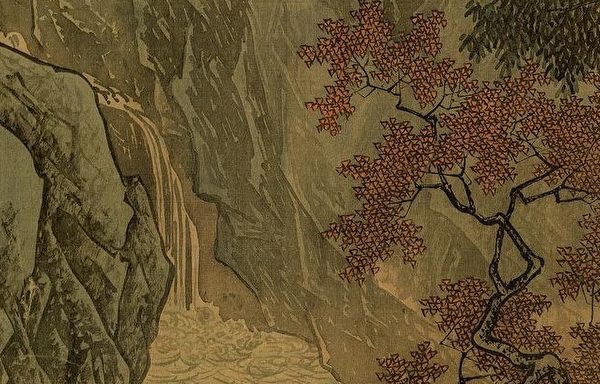

唐寅的山水画还有一个特别之处,使用的皴法不多,但却能营造出丰富的质感。他平时惯用的皴法大概是大小斧劈皴、长短披麻皴两种,短斫长皴、顺拉逆扫,方笔、圆笔(注2)交互运用。随着岩块的属性与岩石本身的结构做灵活变化。在不断地临摹、试验中,创造出一种金刚石般质地的山岩。

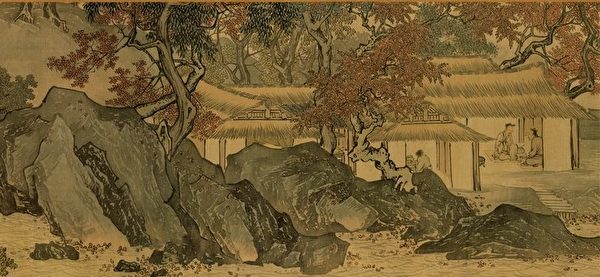

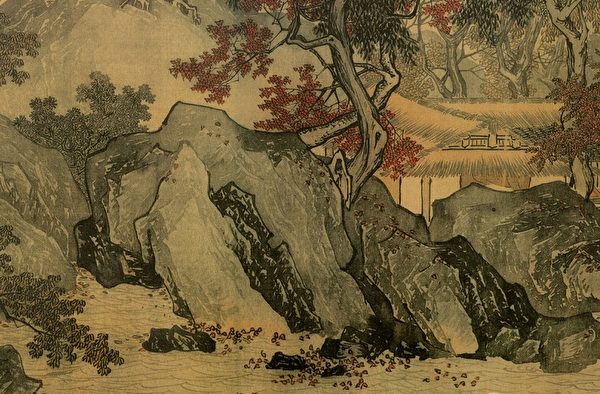

在他的作品《溪山渔隐图》中,很明显的,处处都看得到这种优质的山岩。那这种质地是怎么来的呢?除了他功力深厚,传移摹写工夫了得,能够“心想画成”外,在实地作画时,比较可能的是,在他下笔前,刻意让毛笔吸取比较多的水墨,过程中,水墨将尽未尽时,就及时补充,如此一来,同一区块的岩石上的皴都含有比较多的水分。等干了之后,在绢布上,水分挥发了,浓厚的润泽感却仍存在深深浅浅的笔墨中,结果就产生一种被洗净后的光润感。

画山水画把山岩画得十分坚实的画家很多,比较突出的有五代的荆浩、关仝、巨然,宋代有范宽、李成等等北方山水画派画家。北山大都气势宏伟,石质坚硬,山体雄厚。地处江南的唐寅虽然没有这样的环境和背景,但他喜游名山大川,胸中自有千山万壑,所以有人说他的山水画具有江南地区的画家所没有的雄浑之气。

唐寅画的山石大都层次分明,我们看到他以长短披麻皴去填画山石表面时,线条随兴地作密集式铺陈,填得密密实实的,但每碰到划分层次的轮廓线时,就让出一点,留空白,不画满,最后就形成一道道细致但不工整的白边。这些白边不但使岩块的结构分明,还能“物以类聚”,和皴与皴之间留下的空白互相呼应,在岩石群中产生了一些响动的作用,画作中的山和石仿佛有了生命似的,整个生动起来。

唐寅的传世作品中,有许多画作都存在一种秀润空灵的美,比如《溪山渔隐图》,幽静有如世外桃源。在这个长卷中,唐寅将不同情景做巧妙的连接与安排,并且以类似院体画的手法去画。在这种严谨的心态之下,细密地、一笔不茍地描绘,使得画中的人物、景物都栩栩如生,仿佛都被赋予了生命般跃然纸上。

注1:

南北宗,是中国书画史上的一种理论学说。明代画家董其昌所创。他把唐朝李思训和王维的作品分别界定为“青绿山水”和“水墨山水”两种,其中李思训是北宗的始祖,而王维则是南宗始祖。中国山水画的“南北宗”之说就此成立。

(未完,待续)@#

责任编辑:李梅