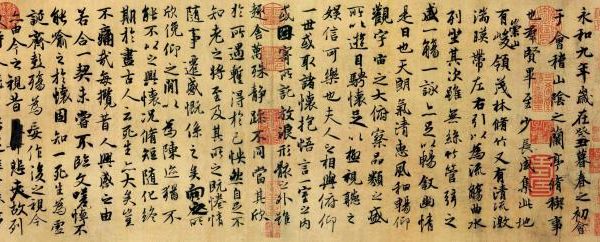

《兰亭集序》,又称《兰亭序》,是“书圣”王羲之的作品,素有“天下第一行书”的美誉。

晋穆帝永和九年(353年)三月初,王羲之邀集文友在会稽山阴的“兰亭”饮酒赋诗,称为兰亭集会,是时有二十六人得诗三十七首,辑为《兰亭诗》,再由王羲之以行书作序。《兰亭序》自此千古传颂,成为书法史上起奠基作用的巨作。

这件作品是以“兰亭修褉”为背景,“修褉”这种风俗早在周朝就有了,用河水袪秽,另有一种讲法叫“拔褉”。东晋之前,“拔褉”是个很单纯的活动,并没有宴游的形式,人们只是去水边洗涤,清掉晦气。到了王羲之的年代,演变成文人之间的风雅集会、户外野游、宴游的形式,还加上了浪漫至极的“曲水流觞”。

古时喝酒的酒杯有一种羽觞杯,两边有耳、宽口,通常是木胎,它的材质和设计都着重于能漂浮在水上,并随着水势流动。王羲之和一群文友趁着“修褉”时节作宴游雅集,他们选了兰亭附近一处弯曲的河道,文人雅士们对坐在溪水两旁,司令者斟上酒后把羽觞杯安置在河面上,让木杯随着水流漂移,酒杯流到面前者必需即刻吟出一首诗来,作不出诗的要罚酒。

《兰亭序》把当天有多少人参与,完成了多少诗篇、对子,谁罚了多少酒都记录了;也以“天朗气清”、“惠风和畅”等等优美的词句来形容当天的天气。这样,把天气和场景都书写下来,字里行间,都让人感受到当时空气中那宜人的氛围。

这样一个风雅至极的活动对后来者的影响很深,因为后代的文人要进入诗、书、画这个领域,通常都从临摹王羲之的法书入手,《兰亭序》几乎是所有文人都必须一再临摹的入门帖子,手上一遍遍地临着右军先生蕴藉畅达的墨迹,心中一次次体会文章中风流婉约的声息,人人陶醉并向往之。

后世文人也有类似的活动,比如北宋时有“西园雅集”,完全模仿王羲之那个时候的形式。这个雅集是讲北宋王诜(音:申)的事迹。王诜是一位很著名的画家,王诜家的庭园名为“西园”,他曾邀集名流到他家聚会。在景致怡人的园林中,有人写诗,有些人在石头上题字,参与的人都是一时之选,像苏东坡、李公麟这些名重一时的文人,当时都参加了聚会。“西园雅集”后来也成为画家们喜欢描绘的题材,像名家李公麟、马远、刘松年、赵孟頫、唐伯虎等人都画过。

明代也有个“杏园雅集”。明代很向往北宋雅集的形式,他们的集会就完全模拟宋代的场景,所以“杏园雅集”整个形式和“西园雅集”是非常接近的。他们在杨荣这位国之重臣家里聚会,因为杨荣当时势力很大,很轻易地就邀来许多时尚名流。然后也把经过的情形,谁做了什么,雅集有哪些背景等,找谢环这位画家画下来,成为另一次有名的雅集。

这些雅集都和每一朝代的文化根底有极大的关系,更和那个世代的文化素养有极深的关联,“仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱”,反观我们现代的集会形式,少了文化层面做铺垫,少了和自然相应和的胸怀,相形之下,文化根底就薄弱多了。

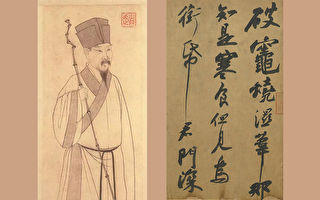

王羲之的书法虽学自卫夫人,但他能博览前代各家书迹,撷取众家之所长并精研体势,增损古法,一变汉、魏质朴书风,创造出妍美流便的“今体”(当代流行的书体),应用在草书上是秾纤折衷;在楷书方面则是势巧形密;在行书方面则风神潇洒,不滞于物。也就是说,不管那一种书法体裁,王羲之都有他独到的、能够成为后人典范的绝妙之处。

后代的文人书家几乎都临摹过王羲之的《兰亭序》。古人为了让临摹者方便学习,研究出一些颇具智慧的方法。其中有一种叫“摹”,“摹”是完全忠于原作的模仿,大都是以纸覆盖在范帖上描摹,目的是把原作完完整整地复制下来,这有点像我们现在的影印。

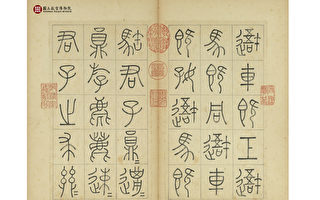

“拓”(音:踏),就是把字刻在石版上,用墨拓的方式拓印下来。古时虽然有活字版印刷,但是还没有复制这种印刷技术,没有办法把书法字体完完整整地复制下来供人临摹。这时候墨迹拓本就成为一种很好的学习工具,因此历代都出现许多很好的“法帖”。所谓的“法帖”,就是指可以供大家临摹学习的帖子,那些帖子要先刻在石版上,再从石版上拓印下来。制作“法帖”一定要有相当的艺术素养,还要在书写上有极高的造诣,才能做出应有的水准。

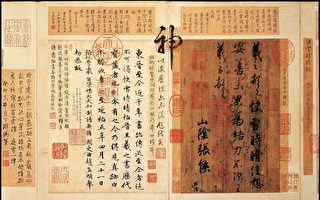

除了碑拓,还有“向拓”(又称:影书,影覆)。向拓就是原原本本地把字拓印下来,先在一般的纸上涂上黄蜡,设法抹得匀整,蜡在纸上就形成一层薄薄的硬层,透明而稍带黄色,古称“硬黄纸”。经过处理的纸变得不透水也不透墨,可以直接覆在帖上,因为它的透明度很高,可以很清楚地看到底下的原字,也就可以很轻易地描摹得分毫不差。一般都先钩边框,之后再以墨慢慢填上,这是整个过程中最细密的部分。我们看到前人留下的向拓成品,向拓双钩填墨的痕迹常常可以清清楚楚地看到,不但可看到钩边线,有时候填墨的地方没有填满,还可以看到一笔一笔填画的痕迹。不同时间上的墨色会不同,干的时间也不同,那就会显现出钩线和填墨的笔触了。

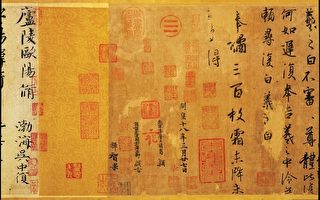

《兰亭序》有许多不同的版本,有些是用类似向拓的方式做出来的,也有些是历朝历代的摹本。在唐朝,因为唐太宗很喜欢《兰亭序》,甚至想把它带到陵墓里去,他为了让后人也能看到这幅千古名作,因而命大臣做了许多版本。

据史书记载,当时临摹《兰亭序》的大臣有七位,目前还看得到,还流传于世的有欧阳修、虞世南、褚遂良还有冯承素的版本。这些都是太宗时期的书家,也因为唐太宗这样一位明君,命这么多大臣临摹,唐代的楷书因此得以盛极一时,被推向书法史上的巅峰。

《兰亭序》也有碑刻本,那是欧阳询所作的《定武本兰亭》碑刻。之所以称作定武本,是因为书写风气在宋初流传到河北正定,正定属定武的管辖区,这碑刻在那个地方被发现了,所以就被称为《定武兰亭》,十分珍贵。另一个很有名的版本是冯承素的“神龙本”,这个版本是元朝郭天锡发现的,他发现背面有神龙两个字,神龙是唐中宗的名号,说明中宗对《兰亭序》也一样情有独钟。

历代的书评家都说王羲之的行书“遒媚劲健,千变万化而体势自然”。王羲之对中国书法艺术的发展具有继往开来的巨大贡献,甚至对日本的书法界影响也很大。十几世纪以来一直如此,在中华文化史上享誉千年,至今不替。

《兰亭序》原文:

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山荫之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。引以为流觞曲水,列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅幽情。是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,晤言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽取舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,曾不知老之将至。及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间已为陈迹,犹不能不以之兴怀;况修短随化,终期于尽。古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀,固知一死生为虚诞,彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!故列时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

(据希望之声国际广播电台《古调今弹》节目录音整理,有删节)

责任编辑:方沛