【大纪元2012年09月25日讯】(大纪元记者李实真编译报导)现代的医病关系,很努力在建构“友善病人”的医疗照顾环境,他们的重点置于如何让病人和医生共同参与医疗决定(shared decision-making)的议题。然而他们一头热地鼓励医生让病人参与治疗过程,却忽略了一件事:许多病人不敢与医生沟通。

今年五月份《卫生事务》(Health Affairs)期刊发表一篇研究报告,探讨为什么有些病人不愿与医生共同讨论如何治疗,研究结果是负面的。

病人感到无能为力

美国加州帕洛阿尔托医疗基金研究院(Palo Alto Medical Foundation Research Institute)佛罗斯契博士带领的研究人员,向48位受测病人介绍一种心脏疾病,有数种治疗方式,但每个方式在费用、副作用或者对病人生活的影响等方面,均不相同。但然后询问这些受测的病人,当他们向医生询问这些不同的治疗方法,讨论他们的喜好和价值,或者不同意医生的建议时,心中是否感到舒坦。

受测者回答说,他们很想参与医疗决策,但是觉得无能为力,因为医生经常表现出很独裁,而不是在专业上令人信赖。大多数人担心惹恼或触怒医生,他们认为医生是“最具知识的”,自己最好是扮演“乞求者”。也有许多人认为他们如果要获得更多有关疾病或如何治疗方面的信息,只能靠自己。有些人甚至害怕遭到医生报复,而在对他们的医疗照顾上动手脚。

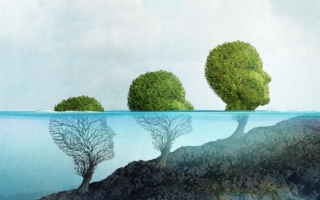

有趣的是大部分的受测者都是50岁以上人生阅历丰富的人,他们住在比较富裕的区域,而且受过硕士以上教育的。理论上他们应该很容易与医生讨论沟通。但是诊所的环境气氛,会让病人失去平日应有的沟通技巧和自信,他们无法畅所欲言,在医生与病人的互动中,人们好像换了一个人一样。

友善病人 从心做起

研究人员认为进行制度性的改革也是必要的,医疗机构和医生现行的做法必须重新调整,让病人可以与医生进行深度且有意义的对话,医疗制度必须采行更严密的品管标准,以评量病人在决策中真正的参与程度。

在医病关系上既致力建构“友善病人”的医疗环境与制度,为什么病人仍不敢与医生沟通呢?单纯的制度改革可以解决问题吗?

现代西方医学伦理以同理心(compassion)为其核心价值之一,强调医者要有解除病患痛苦的意愿,不祇是治疗病痛,更要关心病人。因此,以病人为中心的“人本医疗”(Patient Centred Care)成为近年备受重视的医疗模式。不只是西方医学强调“人本医疗”,远自中国唐代大医学家孙思邈就提出这样的理念。他于《备急千金要方》卷一“大医精诚”论述了“大医”者必须具备的医德。他说:“凡大医治病,必当安神定志,无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦。”

就如同孙思邈所言:“不得问其贫贱贵富,……皆如至亲之想,……见彼苦恼,若己有之,……不得起一念芥蒂之心,是吾之志也”。“友善病人”从医者的同理心做起,让病人感受医生真心关怀的诚意,轻松与医生沟通,不再是难事。

(责任编辑:毕儒宗)