中国传统绘画

中国古代的小朋友──婴戏图(三)

作者:雯子

《小庭婴戏图》

图绘四个在庭院中嬉戏的小男孩,地上摊放着各种玩具,其中两童似正为一件玩具发生争执,一童夹在中间劝架,另一童则跑开。画法精工细腻,四童神态各异,生动的传达出孩稚憨稚顽皮,和乐善良的天性情态。背景为湖石修篁茂草,人物服饰衣纹皱折明显,设色协调柔和,整幅画充满稚气祥瑞的氛围。

《蕉石戏婴图》

宋代小品画中风俗画的代表之作,图中儿童们玩着各种游戏,有男童,也有女童,儿童形象质朴、纯真。作者用成熟的技法具体而微地表现出不同游戏中儿童们的不同情态,神态捕捉准确生动,刻画精细,栩栩如生。

《杂技戏孩图》

图中杂技艺人正施展绝技,口中唱词,手中击节敲鼓,两个小儿被深深吸引住,目不转睛的观看。艺人面容文儒善良,小儿眼光专注稚气,刻画的非常自然,体现出画家细致入微的观察力和高超的的艺术表现力。

《傀儡婴戏图》

画童子四人,湖石前一童隔着布幔,专心致志地操作提线木偶傀儡,正在表演跳钟馗的民间宗教仪式。台下围坐有打点鼓、敲牙板及作逗趣状的三名童子,身着卍字文背绣团龙文服饰。庭院中石板曲径,花木繁盛,蜂蝶飞舞,芳草茵茵。人物描绘钩染细腻,孩子们专注又认真的神态让人不由的怀念起儿时的无忧时光。

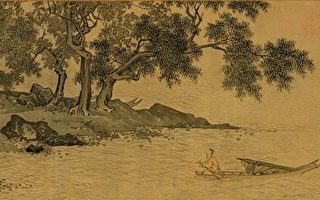

夹头榫直枨半桌自五代以来即用于饮馔,明代多称酒桌。夹头榫是案体结体常用的一种结构,是受到大梁架柱头的启发。腿足上端出榫并开口,中夹牙条、牙头,出榫与案面底面的榫眼接合,可使腿足更加稳固。镶云石桌面与壶门式圆腿漆凳均属明式,此图很可能出自明人之手。@

参考:《台北故宫》

(点阅【中国古代的小朋友──婴戏图】系列文章。)

责任编辑:李梅