一九四九年,三十七岁的王宇清随国民政府渡海来台,为了配合政府复兴文化写了三本古装舞台话剧剧本,这才发现各大学、图书馆都找不到古代服装的相关著作,于是开启他超过半世纪的中国服装史研究历程……

今年高龄九十六岁的台湾汉服史研究耆宿王宇清,远在七十年代以论文《周礼六冕考辨》、副文《玄衣之用玄》取得日本关西大学文学博士,历任国立历史博物馆秘书、研究组主任及第二任馆长,亦为史博“创馆”元老之一,其一生亮节有为、勤文勉学,在博物馆同仁的心目中,是一位积极勇为、有创见、有远识、一生默蕴文化的谦牧耆宿。

话说五十年前的台湾,无论在文化、艺术、教育或经济方面一切都还落后,先总统蒋公高瞻远瞩,欲重建台湾必先复兴民族文化,当时教育部长张晓峰便倡议筹办“历史博物馆”,他希望在台湾能有一座以搜藏研究中原文物为主、地方文物为辅、发挥并宏扬历史文化教育功能的“文物美术馆”,这是最初肇建史博馆的想法与构思。

从“真空馆”到集天地鸿珍

于是张部长特聘包遵彭(首任馆长)来筹议规划,包遵彭邀约姚梦谷、王宇清、何浩天(第三任馆长)等四人着手筹划,从民国四十四年(一九五五年)冬天开始不到一百天时间,隔年三月正式开馆,开馆之初因馆藏困窘,展品多是模型、复制品和图片,因而被戏称之“真空馆”。

所幸史博馆在一九五六年至一九五七年间,馆方接收自河南省博物馆运台保管的商、周、汉、唐之珍贵古物二十八箱,以及战后日本归还掳自大陆的古物四十一箱,时至今日,史博馆藏品己超过六万件以上,年代最远从史前、商周、汉唐……乃至当代艺术文物。第三任馆长何浩天感慨万千说,如今已成为国际闻名的一座文化艺术殿堂,堪称集“天地之鸿珍、文物之钜观”。现在的史博长期展演着“华夏文化”、“台湾本土”、及“世界历史”等三大主题,无形中让台北成为多元文化的集汇都市。

汉服研究缘于古装剧

王宇清字宇清、号乃光,一九一三年(民国二年)出生于江苏高邮县,从小在家教和师教的影响下,养成他一生好读书的习惯,其中心思想是以儒家中庸之道的哲学为依归,所谓“不偏之谓中、不易之谓庸”;而“认错,感恩,服务”六个字是王教授的座右铭,一生奉行“说真话,绝不说假话”,直到现在依然如此。

一九四九年三十七岁那年,他随国民政府渡海来台,刚到台湾时没有娱乐、没有电视,电影院也不普及,民众与军中、学校普遍缺乏育乐活动,当时的环境急需一些为国牺牲、救国殉难的舞台剧本,一介书生的王宇清,心情上只有“心生报国”四字,他觉得惟有配合政府复兴文化才是正途,于是他写了三本舞台剧,其中舞台话剧剧本《邹容传》还荣获中央艺文特优奖。

舞台剧上演时大家对古代服装搞不清楚,京戏服装又不能用,于是导演跟他要求服装,中国自古是礼仪之邦,可是各大学、图书馆都找不到有关古代服装的著作,尽是些原始文史资料没有用,想想自己在史博馆任职总要有一个专长,中国古代服饰倒是一个新门道,于是他立志研究服装史。

当时就有人问:研究这有什么用?他答:有用、没有用是另外一回事,中国的文化教育缺少这一门。王教授就埋头进去研究汉服,当时是五零年代。

中华衣冠史研究,独步全台

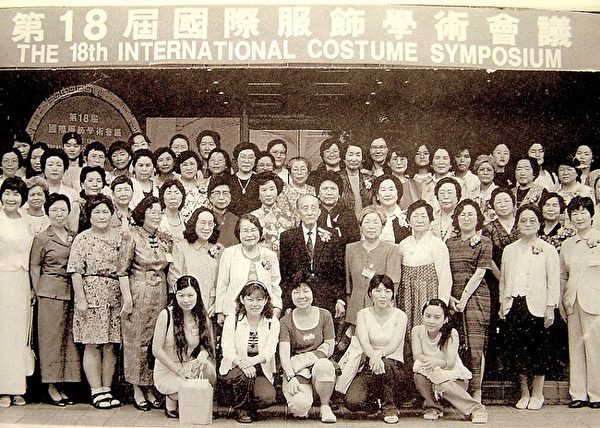

在台湾,王宇清教授是第一位开创中国服装史学科,同时也是中华服饰学会创建人暨理事长、国际服饰学术会议发起人。

早在一九五三年王宇清兼任教于台南女子家专,于服装设计科教授中国服装史(今台南女子技术学院),一九六一年他以正论文《周礼六冕考辨》,副论文《玄衣之用玄》,荣获日本关西大学文学博士学位。同年王教授在实践家专(今实践大学)服装设计科兼课,同时创办“中华服饰学会”。

一九七三年,王宇清自史博馆退休后便开始大量教书,他陆续在国立艺专(今国立台湾艺术大学)、世新专校(今世新大学)、实践家专(今实践大学)、辅仁大学织品服装系所等教学四十年,桃李满天下。

王教授不但作育天下英才,而且中国服装史学著作等身,历年来出版的专书:《中国服装史纲》、《冕服服章之研究》、《徐福造像衣冠研究》、《历运服色考》、《历代妇女袍服考实》、《龙袍》、《中华服饰图录》、《周礼六冕考辨》、《历代祭孔君臣乐舞衣冠考》、《国服史学钩沉》、《冕服文化永耀中华的特质与衍生》、《万古中华服装史》等,早期来台,著有舞台话剧剧本:《英烈夫人》、《闻鸡起舞》、《邹容传》等三部。

国服,寓道于器

王教授语重心长的表示,当初研究国服在资料搜集上,是由史剧需要的服饰开始的,过程中十分艰辛,尤其五十年前的台湾要搜集大陆的资料很困难,他都是从经书、史书中去找,像《书经》、《礼记》、《仪礼》……还有二十五史等资料摸索的。虽然中国大陆近代不乏研究汉服的学者专家,但在共党的统治下,对国服的研究有意识形态上的缺失。

王教授说,中国服装的历史完全是“寓道于器、文以载道”,是以礼义仁爱思想为中心,导之以德、齐之以礼。大陆学者认为,中国服装制度是统治阶级压迫被统治阶级的工具,其实根本不对,国服礼制乃“表德劝善、彰显功德”的,根本不是压迫奴隶的工具。

举个古代君臣的故事:宋太宗赵匡义某夜召见臣子陶谷来问事,陶谷站在走廊不进门,行礼;宋太宗说:“进来、进来。”他回答:“是是是。”宋太宗再问:“不是要进来吗?”“是是是,我要进来、要进来。”太宗:“喔,我没系腰带是不是啊?”于是马上回过头系好腰带,之后陶谷才进门。

这个故事证明中国服装制度不只是摆模样,而是代表礼、代表国家的制度,皇帝与臣子同样遵行,并不是官大就摆架子、没人管,这里面充满了“寓道于器、仁民爱物”的思想。

服饰礼仪之大,道协人天

王教授举一个现代的例子,他说,庙里的关公、妈祖,其头上都有戴冕,头顶上的冕版,前圆后方、前低后高,这个冕版“前低后高”乃是象征谦虚,不能狂傲,那“前圆后方”是什么意思呢?前圆代表“天”,后方代表“地”,在大戴《礼记》中就有天圆地方的记载,另外在曾子与学生之间的问答也有阐述,曾子说,天圆地方是一种象征,象征规与矩,人人守规章、事事循规矩。

中华服饰图录皇帝冕图(局部)。

王教授又说,一般人不知道我们国家的名字乃从服装制度而来的,为什么我们称中华民国与中华民族呢?“中华”一辞最早起源于国家典制中:“礼仪之大”、“冕服服章”与“道协人天”等有关服饰之美的赞词,因而中国古称“华夏”——华者“美”也,夏者“大”也,又因地居中土,一转称为“中华”。

此说记载于公元前五零零年《春秋左氏传》与《书经.武成》篇。

中国服装的文化,原则上就是“天人合一”的思想,国服涵括整个宇宙运行的道理在里边。

服装史跟我国的文化有这么深远的关系,如果没有深入经史去研究,真是不能想像!所以王教授说,对于我国服装的起源与制度,愈研究兴趣愈浓厚,自己也就陶醉在这些研究与发现的乐趣之中。

中华万古服装史 礼义廉耻为本

王宇清教授总结说,我国历朝历代的这些汉服,都是千古、万古传到了“汉朝”而集其大成,所以汉服不是指汉代衣服,而是万古“汉民族”、“汉文化”所承传下来的衣冠服饰,总体讲以“礼”为代表,而以“龙”为基本符号标志,“礼、义、廉、耻”国之四维就是汉服的基本精神。

接着他说,如何来证实万年国服史呢?根据辽宁省发掘到在五十米地下有一个祭坛,前圆后方、非常精美,那是八千年前的一个考古遗址,里面有石头堆成的龙,龙的文化与前圆后方的思想,早在八千年前即已存在,这些都是老祖宗留下给我们的伟大智慧,也是中国服装史学最早的渊源。

在民国十六年(一九二七年)李济之博士和袁同礼先生,于山西省夏县的彩陶遗址中,发现有半个蚕茧,这颗蚕茧是家蚕茧不是野蚕茧,证明六千年前,中国早已有丝织品服饰,这半个蚕茧现藏台北故宫博物院内。

六千四百年前在河南濮阳半坡仰韶文化遗址出土的陪葬龙虎遗骸。(王宇清提供)

另外六千四百年前在河南濮阳半坡的仰韶文化遗址里,发现陪葬的蚌壳、龙、虎——在人的骨骸右方有“龙”、左方有“虎”的遗骸,证明中国早在黄帝以前,就有青龙、白虎的修炼思想。

谦牧汉服耆宿 向新唐人致敬

王宇清教授欣闻新唐人电视台举办“全球汉服回归大奖赛”,觉得非常有意义,他说:“能向世界上推行汉服,对我国家有很大的贡献,能让全世界的人,都了解汉服文化是了不起的!”王教授表示,他要向新唐人电视台致敬!

言谈中,深感耆宿心中那一份谦牧、默蕴的学养,访谈中随兴问答,发觉教授除了苦口婆心引导之外,言谈中“宏观”不失“微观”的对应与智慧光采;中国自古素称“衣冠文物”之邦,但对于历代衣冠制度的系统研究却是学术界一项遗漏,王教授终身奉献给博物馆,而独对华夏衣冠情有独钟,五十年来他孜孜不倦、博览群经,为此研究经常废寝忘食,在过程中往往经年累月、冥思苦索不得究竟,一旦创获时,他说,犹如穷汉忽遇窘金,其精神真足以令人嘉佩效法。

王教授个人深信,人来到这个世界,不但要承先、光大史页,更要启后、创造新的光辉史页。回首半世纪前他默默在台湾创立了中国服装史学科,并于多所大专院校任教四十余年,教授以“衣冠典章”独步今世、作育桃李,不正是立意“承先启后、光辉史页”的一代鸿儒典范吗?◇