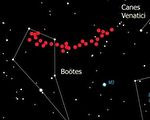

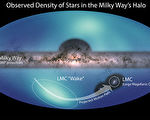

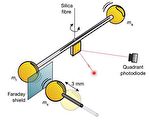

美國激光干涉引力波天文台(LIGO)公布,科學家首次觀測到黑洞吞噬中子星的引力波爆發事件。更加神奇的是,這種劇烈的合併事件僅僅在十天後又在宇宙另一個區域再次發生。

這項新觀測揭示了宇宙中天體重組的劇烈變化。

黑洞是一種非常極端的天體,其引力之強以至於光都無法從中逃脫,因此它不會發光或者反射光,看起來就是一片漆黑的區域,所以被稱爲黑洞。而中子星也是...

宇宙探索

美國國家航空航天局(NASA)局長比爾‧納爾遜(Bill Nelson)在看過美國情報界最近關於不明飛行物(UAP/UFO)的政府報告後表示,他認為人類在宇宙中並非「形單影隻」,還說,今年晚些時候發射的新望遠鏡有望提供相關發現。

物理學家從歐洲核研究組織(CERN)大型強子底夸克對撞機(LHCb)的實驗數據里,首次證實粲介子(charm meson)可以在其正反粒子間來回變換,並計算出其正反粒子的質量差別為1×10⁻³⁸克。

今日頭條

NEWS

HEADLINES

4月19日,紐約春光明媚,大紐約地區部分法輪功學員數千人齊聚紐約華人社區法拉盛中心區,舉行盛大集會,紀念中國萬名法輪功學員「四二五」和平大上訪26周年暨聲援4.45億中國人退出中共黨、團、隊。

在歷史的浩瀚長河中,有一些日子因其特殊的...

排行榜

TOPARTICLES

精彩推薦

EDITOR'sPICKS