走出「鬼門關」的我,完全變成了另外一個人。剛進勞教營時,有人說我還有一副青年領導幹部形象,但現在,面黃肌瘦,頭髮、鬍子長得很長,衣領上,頭髮上爬滿了蝨子,兩眼癡呆無神,兩腿浮腫,四肢無力,走路氣喘吁吁。總之,三分像人,七分像鬼。

社會/紀實文學

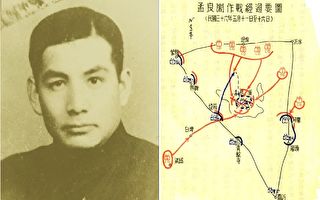

我能從火燒埂裏死裏逃生,得力於三個因素:第一,我才30歲出頭,正是生命力最旺盛的時候,再加上早年在軍隊的鍛煉,身體素質較好。第二、「韜晦保身」的「活命哲學」使我能在生死關頭,面對現實,把平反冤案,思念老婆孩子等等,一律拋之腦後,什麼也不想,也顧不得去想這些了…

在戰場上死得壯烈死得光榮,而在這裏,死得屈辱死得卑賤。在戰場上,雖然生活艱苦、緊張、險惡,但有同志間的愛心和溫暖,但在這裏,是暴力強壓下的苦役、饑餓、精神上和肉體的殘酷折磨和對「人格尊嚴」的侮辱。

我目睹了他的死亡,心裏非常悲痛,同時也非常恐懼,說不定哪一天死神也會突然降臨到我的頭上。後來,我看到了埋葬他的那片荒山,陰風慘慘,到處是一堆堆新墳,令人觸目驚心!

在此絕境中,只有想辦法改變自己的處境最現實,要做到這一點,唯有咬緊牙關拼命勞動,同時,老老實實地認罪服法。這樣,才能爭取早日解除勞教,離開這個鬼地方,「回到人民隊伍」中去。當時,「回到人民隊伍」是最打動囚徒們心靈的口號。

《勞動教養條例》上沒有勞動教養的具體時間,這就非常明確的向勞教分子宣告,如果是一個不認罪,抗拒改造,想翻案的人,那就是「罪上加罪」,這樣的勞動教養將是無限期的。

直到文化大革命時才清醒過來——我看到劉少奇、賀龍等開國元勳被打成的「反黨罪行」,誣陷他們的那種卑鄙的手段,同崔整我的手法非常相似。此時我才知道所謂的「黨章」和「憲法」等於個零!

2月28日上午,我和李恩章心情萬分激動,就像受了委屈的孩子終於來到母親身邊,急不可待地要向母親哭訴冤情,而母親則一定會洗清我們的不白之冤。

我雖然有單位,但住房已被單位收回,我雖然有妻子女兒,但她們已離我而去,我已經無家可歸了。當我看到我原來居住的樓房上的燈光時,我想起了我的愛人、孩子……我長嘆一聲,物是人非。

高爐終於化出了幾斤鐵水的那天,全場沸騰了!敲鑼打鼓,紅旗招展,人流湧向場部報喜……今天回想起來,覺得太荒唐了。全場幾千名職工,日日夜夜費盡九牛二虎之力,耗費了多少人力、物力、財力,破壞了多少森林資源,才僅僅煉出幾斤鐵水!

歲月滄桑,轉眼已過了幾十年,幾十年中,歷次政治運動整的人太多了,而且整人的手段都是何等的卑鄙惡毒!今天回過頭來看這段歷史時,感歎我當時太正統太幼稚了,欲加之罪,何患無詞?

1957年我有一個刻骨銘心的親身體會就是,凡是用權力整人者,都以「整人有理」來愚弄群眾,這叫做既當婊子又要立牌坊,最終的結果必將是自己搬起石頭打自己的腳。

這位大受趙局長表揚的周人文和那些真正向他學習,給領導提了意見的人,後來統統被打成了反黨「右派」分子。當他們醒悟過來得知受騙上當之後,已追悔莫及——有的家破人亡,妻離子散,有的在勞改營命喪黃泉,而那個大露鋒芒的青年教師周人文,最後也死在勞改營內。

每當想起那慘烈的1957年,我就會痛徹心腹,不由自主地痙攣起來。真的,甚至聽到、看到、或提到那個年份,都會使我條件反射地感到巨痛。這是一個染滿中國知識界和青年群之血淚的慘澹悲涼的年份。