這時,我已預感到又要把我們這些「專政對象」拿來當「活靶子」當替罪羊了。果然,1968年7月10日,學校造反派「兵團」勒令我和一些人立即去兵團報導,這是「文革」以來,我第三次被揪出來當「草人」使用。

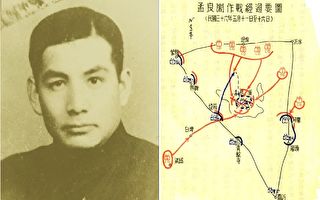

社會/紀實文學

這場「文化大革命」在根本原因,是上層的權力鬥爭,群眾只不過是被利用的工具而已,聯想到57年上當受騙,被愚弄的教訓,因此我決心「絕不亂說亂動」,甘心當個「死老虎」。

隨著以後形勢的發展人們越來越醒悟,我對毛澤東的個人迷信和崇拜由此也就不攻自破了。我看透了這一切,這些都是毛澤東為了打倒他的政敵劉少奇所謂的偉大「戰略部署」…

沒有經歷過那個「階級鬥爭」年代、沒有挨過整的人很難體會到當階級鬥爭「草人」的滋味:先以階級鬥爭為名把人冤枉打入地獄,然後絕不准你喊冤叫屈,叫你永遠不得翻案。

花工李見喜同志(所謂有「歷史問題」,文革初被揪出當「牛鬼」,後被辭退)是位約50多歲的老頭,為人忠厚。我主動幫他擔水、挖坑、栽花栽樹,有時彼此吹點「龍門陣」,十分相投。

我們結婚時,她娘家和親友無一人上門,不過她老母親心痛女兒,力排眾議,同意我們兩個的婚事。我們結婚那天,她老人家獨自一人,從她二姐家來,跟著我倆一起去南溫泉玩耍了三天,這給了我倆極大的精神安慰。

因為「災荒年」已經過去,農場的歷史任務也要結束了。1962年9月20日,聽說學校要招生了,又聽說農場要移交給長壽縣,人心浮動不安。

過年了,大家紛紛下山回家去和親人團聚了。場裏指定幾個人留守,等年過了後再回家。我無家可歸,留在山上。我無法擺脫內心的孤獨悲傷,謝絕了他的好意。

在無產階級專政的國家裏,人的思想意識由黨的意向支配著,既然黨組織承認我「改造好」了,那麼他們也就敢和我接近了,但是總是不大自然,好像有一條無形的界線似的。

此時我的內心憤怒、悲痛、羞辱、屈從、無可奈何的交織在一起,痛苦極了。但是,為了生存,我在他面前不敢流露絲毫的冤屈和憤怒的表情,相反還要裝出一付「改造好了」的樣子。

這些病號都是在前段時期大批餓死、累死中的倖存者。好在這時勞動強度減輕了,不再像1958、1959、1960年「大躍進」放「衛星」那樣不管人的死活,連牛馬都不如地糟蹋了。