報告文學

五月十一日﹐當孟拱河谷的戰鬥正酣的時候﹐衛立煌將軍指揮下的滇西國軍也分路渡過怒江西岸﹐配合緬北我軍的攻勢。八月五日﹐駐印軍攻克密支那﹐滇西國軍左翼也迫近芒市﹐右翼已攻下騰沖﹐緬北滇西聯成了一氣。於是雙方指揮官決定先作一次小規模的會師﹐會師的隊伍分別從密支那騰沖兩地出發﹐相向而行。

二○○三年秋,世界上發生了兩件引人矚目的大事:一件是美國為主英國為輔的美英聯軍打打著『自由‧解放』的旗幟,攻打伊拉克推翻胡森政權之後,仍然受到意外的恐怖襲擊,引起反戰人士的責難,使美國不得不提出一項新的『決議案』,要求聯合國給予必要的支持﹔另一件是香港特區政府提出『二十三條立法』,引發了五十萬居民『七一』大游行示威抗議,迫使特區政府首長不得不宣佈﹕無限期延後該項立法。

8 人和地的悲哀五十多年來,失敗的『社會主義』實踐,最慘重的兩大失敗是:一、與人鬥;二、與地鬥。兩鬥俱傷的結果可以歸納為一個字:窮。與人鬥和與地鬥,都以『階級鬥爭為綱』,它的遺禍,如同近來SARS(嚴重急性呼吸道症候群)瘟疫,不知道甚麼時候發作,一旦發作就很難收拾。因此,要想消彌『積重』過多的禍害,決非易事。

7 餓罪難挨一九五九年二月,鋼鐵師『班師』回營。不計耗費大量人力、物力和時間,好歹也還是煉出了鋼鐵,至於煉出多少,領導人語焉不詳,大眾又無法過問,好在有毛主席『成積九個指頭,缺點一個指頭』的最終定論,就不必計較了。一月初,人民日報發表了新華社電稱:一九五八年全國鋼產量『躍升』為一千零七十萬噸,比一九五七年翻了一番。不管如何,這個數字起碼符合『大躍進』精神,皆大歡喜。我私下想,這一千多萬噸鋼,不知包不包括鋼鐵師三團小平爐煉出的那塊低炭鋼﹖那是技術員小祁鑑定的,鍛成一把斧頭一把鐮刀之後,由我親自送到省政府大院『鋼鐵師成果展覽會』上。

6鋼鐵師記實今年的國慶節慶祝大會及大遊行,特別熱鬧,花樣也特別多。因為是『大躍進』年,各行各業都要 以『大躍進的姿態』,『放衛星的成積』,向毛主席和黨中央獻禮。

5 自留地之爭兩千六百多年前,在中國北方平原上,演出過一幕驚心動魄的活劇。一群亡命的貴族重冑,在黃土平原上仆仆奔馳。他們雖然仗劍駕車,但看得出來,一個個衣冠不整,疲憊不堪,饑腸轆轆,難以繼續趕路。他們餓狼一般的眼睛,四處搜索,只見荒涼的田壟間,麥苗稀疏,顆粒難覓,哪裡去找可以填飽肚子的東西!這時,他們發現一個衣衫襤縷的農夫,在田間正低頭彎腰除草,動作遲緩無力。流亡者中一個衣著華麗的年輕人,走下車來,用盡可能客氣的口吻向農夫請求:『請你給我們弄些吃的東西吧!我們幾天沒吃過飯,都快走不動了,你無論如何得幫幫忙才好。』半天才直起腰來的農夫,看了看這一群路過的客人,嘆了一口氣,又彎腰從腳下捧起一大塊泥土,送到年輕人面前,無可奈何的說:『沒有別的了,只有這個給你吧!』

4 八月,多事之秋 歷史會記住這個時刻。一九五八年八月,是中國現代史上、也許還是世界現代史上的『多事之秋』。中國第一個農村人民公社,在黃帝的故里河南誕生了。在嶺南,第一個人民公社急急忙忙投胎,選擇在紫氣橫來、水稻衛星升空的連縣。說來湊巧,我的女兒也在連縣一家醫院裡呱呱墜地了。八月二十三日,中國的萬門火炮,對準自己的國土家園金門,輪番轟擊。同時向世界宣稱﹕萬炮轟擊美帝頭子艾森豪威爾!

3 瘋狂的夏天夏收夏種,是農村最繁忙的季節。繁忙,意味著甚麼,並不是一開始就能夠弄明白的。我的想象力只局限於上草村,每一個勞動力平均要負擔十二畝水稻的收割和插秧,附加犁耙田及施肥。將近一半的田間勞動,要靠每個勞動力的肩膀(挑擔運輸)才能完成。所以,比平時要多出力,多出汗,甚至加倍的出力出汗,是可以預料的。

2 桃花源裡可耕田 上草村只是農業社的一個生產隊。我們在這個生產隊落戶,有點像後來的『知青上山下鄉』。我們帶著自己的戶口和糧食定額到這裡來,和社員一樣參加勞動,一樣參加評工記分,一樣領取工分票。不同的一點是我們的身份是國家幹部,工資關係轉到縣委組織部,按當地的級別工資標準,每人比原來的工資額都少了一級。

胡康河谷﹐是大洛盆地和新平洋盆地的總稱﹐又叫胡康盆地。大洛盆地的面積有一百二十個平方英里﹐新平洋盆地的面積有九百六十個平方英里﹐都是一片原始森林﹐中間縱橫着大龍﹑大奈﹑大苑﹑大比四大河流﹐和許多小支流﹐一到雨季﹐山洪暴漲﹐成為一片汪洋﹐簡直是快絕地﹐漢季河水很淺﹐可以徒涉而過。大 龍河以北﹐有人行小路﹐太柏家以南﹐道路寬闊﹐可以通行汽車﹐只是密林中又夾生着茂草﹐交通阻塞﹐從用兵方面來說﹐無論是搜索﹑觀測﹑通信﹑聯絡﹑救護﹑方向判別和諸兵種協同﹐在這都很困難。在飛機上俯瞰﹐只見一片林海﹐極目凝視﹐也只是能約略辨出幾條河流來﹐其他的就無法偵察﹐更無法去轟炸了。敵人便利用這些河川之險﹐和密林茂草的隱蔽﹐建築起許多地下的防禦工事﹐和樹上的作戰碉堡。

新三十八師到達印度的消息﹐傳到了英國東方警備軍軍團長艾爾文將軍的司令部裡時﹐使艾爾文將軍大為驚異﹐他眼見由緬甸退回印度的英軍三五成群﹐衣衫爛爛﹐裝械俱失﹐狼狽不堪﹐以為新三十八師擔任掩護撤退的任務﹐孤軍殿後﹐經過艱辛的苦斗和長途跋涉﹐一定要比英軍狼狽十分﹐甚或竟已成了無紀律的潰軍。的確﹐新三十八師遭遇的艱苦﹐恐怕還不是愛爾文將軍所能想象得到的﹐從仁安羌之役起﹐一直到轉進到印度﹐這一個月當中﹐新三十八師﹐無日無夜不在緊張危險的局勢中﹐苦撐惡闖﹐尤其是從刊帝到旁濱的一段﹐自古即為印緬隔絕地帶﹐無路可通﹐官兵都從河裡涉水行走﹐不但忍飢挨餓﹐並且還不能有片刻睡眠的時間﹔但這一切的艱辛﹐都沒有減弱官兵們的精神﹐他們都明白這是中國軍隊第一次到印度﹐他們被“軍隊代表國家權威”的觀念鼓勵着﹐所以身體雖然疲憊不堪﹐但精神卻是格外的煥發。隨身裝備﹐除一部分衣褲和鞋襪﹐因為碾轉作戰的關係﹐似乎稍嫌破舊外﹐其他軍服﹑軍帽﹑武器都是整潔齊全﹐軍容壯肅﹐紀律森嚴﹐這是出乎艾爾文將軍意料之外的事情。

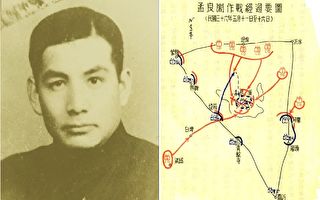

讀罷“九評”,知國民党有兩百個將軍陣亡,便知中國人民抗擊日寇的主體表現是由國民党軍隊表現的,其中中國軍隊在緬甸的戰鬥﹐是中國近代史上值得大書特書的事﹐緬甸第一階段戰鬥中的“仁安羌大捷”﹐更是一個聞名于世的戰役﹐是近代史上中國軍隊第一次和盟軍並肩作戰所得的榮譽﹐是盟軍在第一次緬戰中唯一的大勝仗﹐同時更是一個奇跡。因為孫立人將軍的新三十八師在劣勢情況下﹐竟以不滿一千的兵力﹐擊敗十倍于我的敵人﹐救出十倍于我的英軍﹐這十足表現出中國軍人作戰精神的英勇 與頑強。另外中華傳統文化“仁﹑義﹑禮﹑智﹑信”的優越性在中國軍隊的對日作戰中﹐以緬甸之戰體現的相當淋漓盡致。

讀罷“九評”,知國民党有兩百個將軍陣亡,便知中國人民抗擊日寇的主體表現是由國民党軍隊表現的,其中中國軍隊在緬甸的戰鬥﹐是中國近代史上值得大書特書的事﹐緬甸第一階段戰鬥中的“仁安羌大捷”﹐更是一個聞名于世的戰役﹐是近代史上中國軍隊第一次和盟軍並肩作戰所得的榮譽﹐是盟軍在第一次緬戰中唯一的大勝仗﹐同時更是一個奇跡。因為孫立人將軍的新三十八師在劣勢情況下﹐竟以不滿一千的兵力﹐擊敗十倍于我的敵人﹐救出十倍于我的英軍﹐這十足表現出中國軍人作戰精神的英勇 與頑強。另外中華傳統文化“仁﹑義﹑禮﹑智﹑信”的優越性在中國軍隊的對日作戰中﹐以緬甸之戰體現的相當淋漓盡致。

小 引一九五六年初冬,南嶺蔥蘢。 我在深山裡跋涉了七個小時,還不見有一戶人家。這時,西山日落,彤雲滿天,回首來時山路,蒼茫無際。正進退兩難,忽見樹林深處閃出一條人影。等這人走近了,才看清他的模樣。只見他一身粗布黑頭巾,黑短褂,黑褲衩,頭插一根野雞翎,腰插一把開山刀,腳踏一雙十耳草鞋。他肩上扛著一株枯乾的大松樹,走起路來虎虎生風。我讓在路邊,向他打聽我要去的那個瑤排。他兩道目光閃電一般在我臉上一掃,揚手朝前方一指,腳步如飛,轉眼間消失在濃重的暮靄裡。

讀罷“九評”,知國民党有兩百個將軍陣亡,便知中國人民抗擊日寇的主體表現是由國民党軍隊表現的,其中中國軍隊在緬甸的戰鬥﹐是中國近代史上值得大書特書的事﹐緬甸第一階段戰鬥中的“仁安羌大捷”﹐更是一個聞名于世的戰役﹐是近代史上中國軍隊第一次和盟軍並肩作戰所得的榮譽﹐是盟軍在第一次緬戰中唯一的大勝仗﹐同時更是一個奇跡。因為孫立人將軍的新三十八師在劣勢情況下﹐竟以不滿一千的兵力﹐擊敗十倍于我的敵人﹐救出十倍于我的英軍﹐這十足表現出中國軍人作戰精神的英勇 與頑強。另外中華傳統文化“仁﹑義﹑禮﹑智﹑信”的優越性在中國軍隊的對日作戰中﹐以緬甸之戰體現的相當淋漓盡致。

特務長楊標真冤 我永遠無法忘記﹐那一年秋天的一個下午﹐在我眼前出現一幅如此不可思議的情景﹕兩條細麻繩﹐死死拴住特務長楊標兩個大拇指﹐通過小滑輪用力一拉﹐楊標本能地踮起腳跟﹐就在腳尖離地的一刻﹐他滿臉通紅﹐大汗淋漓﹐殺豬一般地嘶叫起來……。

讀罷“九評”,知國民党有兩百個將軍陣亡,便知中國人民抗擊日寇的主體表現是由國民党軍隊表現的,其中中國軍隊在緬甸的戰鬥﹐是中國近代史上值得大書特書的事﹐緬甸第一階段戰鬥中的“仁安羌大捷”﹐更是一個聞名于世的戰役﹐是近代史上中國軍隊第一次和盟軍並肩作戰所得的榮譽﹐是盟軍在第一次緬戰中唯一的大勝仗﹐同時更是一個奇跡。因為孫立人將軍的新三十八師在劣勢情況下﹐竟以不滿一千的兵力﹐擊敗十倍于我的敵人﹐救出十倍于我的英軍﹐這十足表現出中國軍人作戰精神的英勇 與頑強。另外中華傳統文化“仁﹑義﹑禮﹑智﹑信”的優越性在中國軍隊的對日作戰中﹐以緬甸之戰體現的相當淋漓盡致。

在國內公開出版物中,有一篇《 湖南農民運動考察報告 》,是毛澤東早年從事「打土豪,分田地」鬥爭的紀實文字。五十年代出版過一部長篇小說《暴風驟雨》,一定程度上反映出東北土改運動的某些真實面貌。還有作家丁玲寫的長篇小說《太陽照在桑乾河上》,這部獲史達林文藝獎的小說,內容和藝術風格都跳不出《暴風驟雨》的格局。此外,再沒有片言隻字,提及「新中國」成立後的第一場翻天覆地、生靈塗炭的土改災難。直到中華人民共和國成立五十週年紀念,海外某些早已脫離「共產體制」的知識人,偶爾提到當年的土改,仍然不加思索,原封不動沿用當年的套話:甚麼「土地回家」,「農民翻身做主人」?本文所記述的,僅限個人所見所聞所思。冒昧刊出,就教各方高人。