【大紀元訊】造紙為中國古代四大發明之一。早在1800多年前,造紙術的發明者蔡倫使用樹膚(即樹皮)、麻頭(麻屑)、敞布(破布)、破魚網等為原料製成「蔡侯紙』,於公元105年獻給東漢和帝,受到高度讚揚。造紙術的發明對中國和世界文明進步做出了巨大貢獻。

在造紙術發明的初期,造紙原料主要是破布和樹皮。當時的破布主要是麻纖維,品種主要是苧麻和大麻。據稱,中國的棉是在東漢初葉,與佛教同時由印度傳入,故用於紡織應是更晚一些的事了。另外當時所用的樹皮主要是構皮(即楮皮),對枸皮紙曾有「楮先生」之稱。

到魏晉南北朝時期(公元3-5世紀)紙的品種、產量、質量都有增加和提高,造紙原料來源更廣。史書上曾論及到這時期一些與原料有關的紙種名稱,如寫經用的白麻紙和黃麻紙,枸皮做的皮紙,籐類纖維做的剡籐紙,桑皮做的桑根紙,稻草做的草紙等。由此看來中國在魏晉南北朝時期,麻、枸皮、桑皮、籐纖維、稻草等已普遍用作造紙原料。

另外史書上還有提到有關蠶繭紙、苔紙、髮箋紙、側理紙等名詞,那麼是否當時曾用青苔、毛髮等造紙呢?筆者根據這類纖維的特性來看,認為不大可能,毛髮極少纖維結合力,成紙強度很低,不宜單獨用來造紙,至於蠶繭紙和髮箋紙之說很可能是一種象形名詞,白淨、細密的麻纖維紙表面形似蠶繭,可能就稱其為蠶繭紙。假如在紙漿中加入少許著色的長纖維或毛髮,給人以披髮的感覺,故而可能就稱其為髮箋紙,形似青苔並且顯綠色花紋者可能謂之苔紙,當然這只是一種推論,尚需送一步考據。

竹子作為造紙原料始於晉還是宋,尚有不同的看法。南北朝書法家蕭子良的一封信中曾說「張茂作箔紙……取其流利,便於行書」,據考據,所渭箔紙即嫩竹紙,張茂是東晉人,看來用竹子造紙可能是初始於晉。但用量很少。

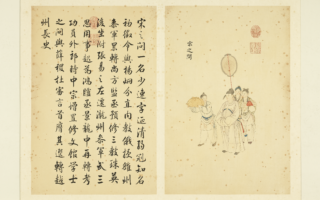

唐朝的政治、經濟、文化都空前繁榮,造紙業也進入一個昌盛時期,紙的品種不斷增加,生產出許多名紙及大量藝術珍品。造紙原料以樹皮使用最廣。主要是楮皮、桑皮,也有用沉香皮及棧香樹皮的記載。籐纖維也廣為使用,但到晚唐時期,由於野籐大量被砍伐,有無人管理栽培,原料供不應求,籐紙一蹶不振,到明代即告消失。

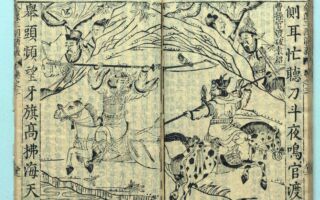

宋代竹紙發展很快,後期的市場上十之七八是竹紙,用量之大可以想見,就產區而言有四川、浙江、江西、福建、廣東、湖南、湖北等,最盛之地當推浙江、四川。在工藝上宋代竹紙大多無漂白工序,紙為原料本色,除色黃之外,竹紙也有性脆的缺點。

元明時期竹紙的興盛創造了歷史新篇章,尤以福建發展最突出。使用了「熟料」生產及天然漂白,使竹紙產量大有改進。

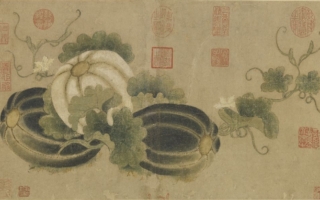

清代由於造紙業的大發展,麻及樹皮等傳統造紙原料已不能滿足,竹紙在清代佔了主導地位,其他草漿也有發展,河南、山東、山西等地有人用麥草、蒲草。陝西、甘肅、寧夏有人用馬蓮草,西北用芨芨草,東北用烏拉草。造些野生草類植物,在清代末期當地居民已用以製造粗草紙。用蔗渣造紙始於清末,張東銘在徐家坡設一造紙廠以蔗渣為原料,對此《清朝續文獻通考》卷三八四有記載。清代草漿生產技木有了很大進步,用仿竹漿、皮漿的精製方法制取漂白草漿。著名的涇縣宣紙就是用一定配比的精製稻草漿和檀皮漿抄制而成,其生產工序一直延續至今。蘆葦在清末也有使用。據光緒三十二年《東方雜誌》三卷3期載:「陳興泰在漢口橋口地方,設一造紙廠,先後以蘆漿(蘆葦)、蔗渣、稻草桿等物,試造日用紙張,有成效」。

造紙術在中國由發明而發展,到公元7世紀初期(隋末唐初)開始東傳至朝鮮、日本;8世紀西傳入撒馬爾罕,就是後來的阿拉伯,接著又侍入巴格達; 10世紀到大馬士格、開羅;11世紀傳入摩洛哥;13世紀傳入印度;14世紀到意大利,意大利很多城市都建了造紙廠,成為歐洲造紙術傳播的重要基地,從那裏再傳到德國、英國;16世紀傳入俄國、荷蘭;17世紀傳到英國;19世紀傳入加拿大。

(資料來源:世華網)(http://www.dajiyuan.com)