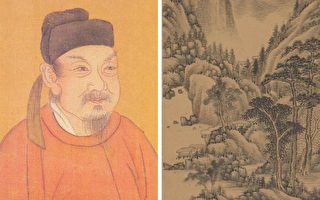

他老了、病了,漂泊異鄉,這是詩聖杜甫的晚年剪影。奇妙的是,他最動人的詩篇,卻在絕境中璀璨綻放。衰敗身軀如何孕育不滅詩心?邀您一同走進杜甫生命的最後旅程,感受那份沉重,見證詩歌如何拍動翅膀,穿越千年,輕輕觸動我們的心房。

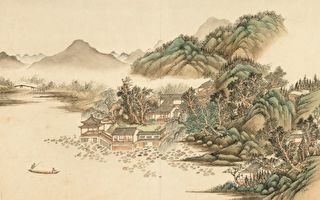

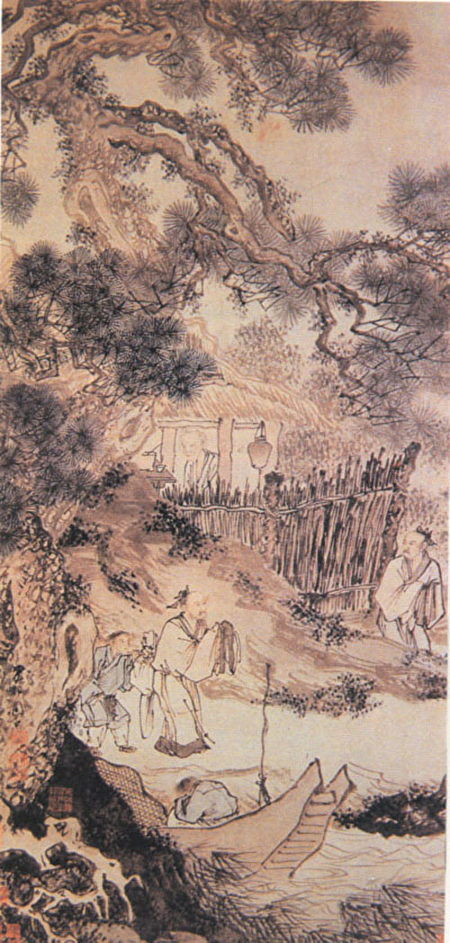

總有些生命,註定要在歷史的長卷裡,留下濃墨重彩的印記。杜甫(712—770),便是這樣一位存在。後人談他,常繞不開「詩史」二字,那是沉甸甸的冠冕,幾乎定義了我們回望他的目光。我們習慣想像他在安史之亂後,如何頂著「老病」的身軀,輾轉於秦州、同谷,最終飄零西南的風煙裡,以嶙峋詩骨,撐起一個時代的傾頹。

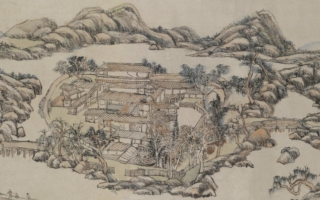

「老」與「病」,確實是理解晚年杜甫無法迴避的關鍵詞。他從不諱言身體的衰朽:肺疾的折磨(「肺枯渴太甚」),風濕的侵擾(「右臂偏枯半耳聾」),牙齒早早地離他而去(「齒落未是無心人」),連曾經清明的雙眼也時常模糊(「眼復幾時暗,耳從前月聾」)。這些不是抽象的形容,而是日復一日、切膚之痛的真實感受。就像他絕筆詩所嘆的:「羇旅病年侵」(《風疾舟中伏枕書懷》),那不僅僅是身體的衰弱,更有一種被時光拋擲、被病痛囚禁的深刻孤獨。長年的漂泊,從成都草堂短暫的喘息,到夔州絕壁的困頓,最終魂歸湘江孤舟之上,更將這份老病無依的蒼涼感推向極致。他彷彿是失根的蘭草,在風雨飄搖的大地上,找不到可以安歇的故土。

一、殘軀之上,詩心破繭

然而,令人動容,甚至近乎費解的是,正是這樣一具逐漸走向衰朽的殘軀,卻孕育出了其生命中最為豐饒、最為燦爛的詩歌花朵。晚年的杜甫,其創作力宛若逆勢生長的奇跡。那早已為人熟知的《秋興八首》《登高》《登岳陽樓》等傳世名篇,皆是這一時期的心血結晶。在這些詩行裡,我們讀不到一絲一毫因老病而來的頹唐與放棄,反而感受到一種深經淬礪的生命韌性,一種錘鍊至爐火純青的藝術境界。

他對格律的掌控已臻化境,尤其是七律,對仗工穩而不失流動,聲律諧和而富於頓挫,意境深遠而氣象恢宏。更難得的是,他「衰年變體」,筆力並未隨年歲老去而僵化,反而愈加蒼勁、多變。即便是看似尋常的應酬贈答,也能灌注進深沉的身世感慨與家國憂思。譬如那首作於成都草堂的《客至》:

舍南舍北皆春水,但見群鷗日日來。

花徑不曾緣客掃,蓬門今始為君開。

盤飧市遠無兼味,樽酒家貧只舊醅。

肯與鄰翁相對飲,隔籬呼取盡餘杯。

表面看,這只是一首描寫有客來訪、略備薄酒的尋常詩作。然而細細體味,「花徑不曾緣客掃,蓬門今始為君開」,其中那份久處困頓孤寂、忽逢知己的淡淡喜悅與自適,以及「肯與鄰翁相對飲」所流露的對淳樸人情的珍惜,豈不正是飽經憂患後的杜甫,在漂泊生活中尋得片刻安頓的心境寫照?這看似平淡的詩句背後,超越了單純的應酬記事,潛藏著對人情冷暖、世事變遷的深沉體悟。

二、苦難為爐,煉就詩魂

這便是晚年杜甫最迷人的矛盾之處:肉身不可逆轉地走向凋零,而詩心卻蓬勃如春,甚至綻放出前所未有的光芒。然而是什麼樣的力量,讓他在無盡的苦難與衰敗中,維繫著,甚至激發出如此旺盛的創造欲望與藝術高度?

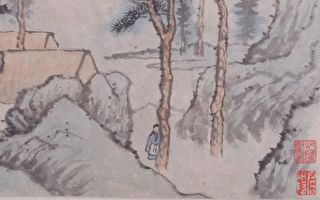

或許,最根本的原因,正在於他與詩歌那種近乎「血肉相連」的關係。「詩是吾家事」(《宗武生日》),這不僅是從祖父杜審言以來家族傳承的訓勉,更是他內心深處的自我認同。詩歌,對杜甫而言,早已超越了抒情遣興的工具,或是干謁求進的手段,而是他存在的方式,是他思考、感受、回應這個世界的根本途徑。當現實將他逼入絕境,官場失意、家國殘破、身體衰敗,唯一能緊握不放的,或許只剩下這支濡染了畢生心血的筆。寫詩,成了他抵抗虛無、安頓自我的最後堡壘。筆墨之間,是他靈魂的呼吸,是他證明自身存在的唯一方式。在無路可走時,詩歌,便是他走下去的路。

再者,那源遠流長、「生於憂患」的文化傳統,或許也在杜甫身上,沉澱為一種深刻的生命哲學。苦難本身固然令人痛苦,但它有時也能逼迫靈魂去凝視更深邃的真實,去生發更堅韌的力量。杜甫一生所歷之憂患,遠超常人,這使他對人世的滄桑、生命的無常、以及亂世中個體的掙扎,有了痛徹骨髓的體悟。這種體悟,並未將他推向虛無或絕望,反而化為了一種博大的悲憫情懷。他不再僅僅書寫個人的遭際,而是將筆觸伸向了更廣闊的天地,去記錄他所見證的時代苦難,去關懷那些在歷史塵埃中默默無聞的生靈。「安得廣廈千萬間,大庇天下寒士俱歡顏!」(《茅屋為秋風所破歌》)這份推己及人的仁者之心,成了他晚年詩歌最動人的底色。也正是這份歷經憂患而磨洗出的悲憫深刻明澈,使得他的詩歌超越了個人的局限,擁有了觸動千古人心的嘹亮。

也許,文學創作本身,就內含著一種轉化與昇華的神祕力量。杜甫並非簡單地用詩來「宣洩」苦痛,而是以一種近乎鍊金術士般的專注與技藝,將那些粗糲的、沉重的現實素材——老、病、窮、亂——投入詩歌的熔爐中,加以錘鍊、提純、塑形,最終鑄造成閃耀著藝術光芒與人性溫度的結晶。膾炙人口的《登高》,便是此中絕唱:

風急天高猿嘯哀,渚清沙白鳥飛迴。

無邊落木蕭蕭下,不盡長江滾滾來。

萬里悲秋常作客,百年多病獨登臺。

艱難苦恨繁霜鬢,潦倒新停濁酒杯。

登臨夔州高處,蕭瑟秋景撲面而來:急風、高天、哀猿、清渚、白沙、迴鳥,六種景象交織,瞬間勾勒出蒼涼曠遠的背景,令沉鬱之氣瀰漫。隨之而來的頷聯,更是氣勢磅礴,動人心魄:「無邊落木」對「不盡長江」,空間的廣漠與時間的流淌融為一體,「蕭蕭」與「滾滾」的聲、形描摹,既是觸目所及的自然偉力,亦暗含著宇宙代謝、人生渺小的無盡感慨。在這宏闊背景的映襯下,頸聯與尾聯凝聚了詩人晚景的全部悲愁:「百年」「萬里」,時空兩茫茫;「常作客」「多病身」,天涯淪落人;「常」與「獨」字,更寫盡恆久的孤苦無依。其下的「艱難苦恨」「潦倒新停」,層層疊加,幾乎將生命的重負推向極致。然而,即便是身陷如此絕境,詩歌的藝術之光卻並未黯淡。全詩格律謹嚴,對仗精絕,聲調鏗鏘頓挫,意境沉鬱雄渾,將極端的個人苦難與無垠的宇宙意識冶於一爐。明人譽其為「古今七律第一」,誠非虛語。

這首詩,正是杜甫以生命之筆、蘸時光之墨,將自身苦難錘鍊為不朽詩篇的明證。甚至,直到生命最終的詠歎,那首絕筆《風疾舟中伏枕書懷》,依然可見此種精魂不滅的光芒。長達七十二句的排律,句句是典,字字是淚,將一生的漂泊(「羇旅病年侵」)、憂患(「故國悲寒望,群雲慘歲陰」)、才困(「疑惑尊中弩,淹留冠上簪」)、守節(「哀傷同庾信,述作異陳琳」)、以及對知音的最後期許與自身功業「無成涕作霖」的無盡悲慨,悉數熔鑄其中。即使氣息已近游絲,詩心與詩藝卻未嘗有片刻止歇。在這個過程中,語言不再僅僅是記錄的工具,而成為一種創造性的力量。每一個字的斟酌,每一聯的對仗,每一次聲律的調整,都是他與混亂現實搏鬥、建立內在秩序的嘗試。書寫,成為他抵抗沉淪的方式,成為他在無常中尋求永恆的努力。他藉著「詩」的安頓,將那份沉重的「儒」者擔當與揮之不去的生命哀愁,提升到了一個可以被體味、被理解、被傳承的審美境界。

三、百年悲歌,千古回響

於是,我們讀晚年的杜甫,讀到的不應只是一個被苦難壓垮的老者,而更應看到一個在生命極限狀態下,依然奮力歌唱的靈魂。他以殘破之軀,承載千古之憂;以精熟之筆,記錄一時之史。他的詩歌,是血淚凝結的珍珠,是風霜雕刻的碑銘。

當他寫下「老去詩篇渾漫與,春來花鳥莫深愁」(《江上值水如海勢聊短述》)時,那看似隨意自嘲的語氣裡,其實藏著多少不足為外人道的掙扎與超越?詩或許寫得不如少年時那般刻意雕琢了,但其中飽含的生命體驗之重、詩藝錘鍊之純、以及那份勘破世事後的蒼涼與溫情,卻如陳年的酒,益發醇厚。

枯枝未必只能等待寂滅,它也能在料峭春寒中,綻放出最驚心動魄的繁花。杜甫的晚年生命,恰似這般,承載著博厚的生命重量與藝術光芒。老杜之老,非頹唐,非枯槁;其未老之心,是詩中永存的筆上花,是悲歡交錯的百年歌。

「百年歌自苦,未見有知音。」(〈南征〉)杜甫在亂世漂泊,高歌自苦,生前寂寞。方其歿後,那百年歌在文字裡賡唱。從咫尺到萬里,走過千秋,終得無數後人感其悲響,與之共鳴。他彷彿理解了塵世浮沉的代代人心,為你我帶來一絲絲力量。在人生低谷裡,即使望不到頭,他陪你哭泣,也陪你繼續走下去。

責任編輯:林芳宇@