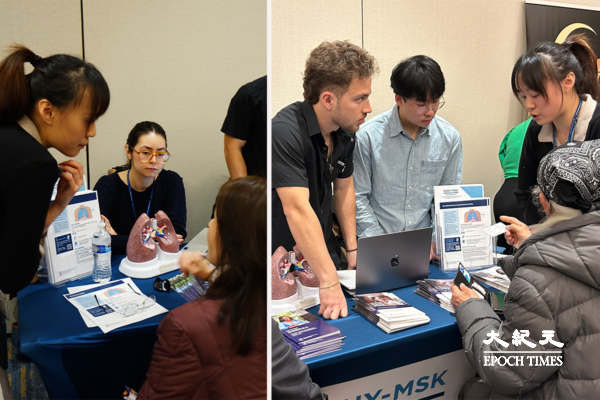

【大紀元2025年03月19日訊】(大紀元記者曾蓮紐約採訪報導)3月15日,新唐人大紀元媒體集團和生物科技公司Genentech在紐約法拉盛共同舉辦肺健康展,聚焦肺健康和流感知識,4場精彩講座吸引民眾踴躍提問,醫學專家詳細解答各類民眾關心的肺健康問題,如肺癌在亞裔群體中的高發現象,吸菸與肺健康的關係,並探討了最新的治療與預防策略,中醫對肺部保健、流感的預防等等,為民眾帶來實用的健康資訊。

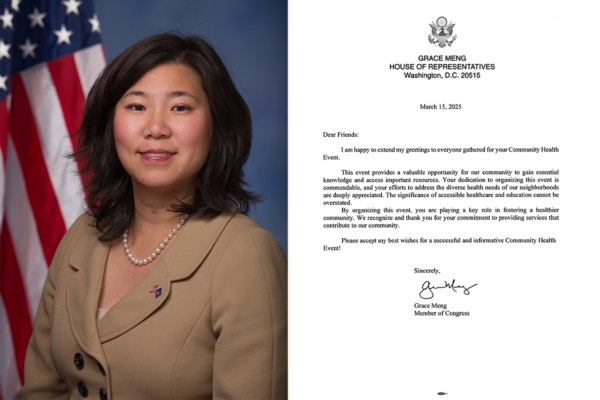

健康展還獲得聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)、紐約州眾議員金兌錫(Ron Kim)的祝賀信和褒獎,紐約市第20選區市議員黃敏儀、民主黨第40區領袖瑪莎親臨現場,為主辦單位發獎。

講座主講包括紐約長老會王后區醫療中心腫瘤血液科醫生劉玉清、紀念斯隆凱特琳癌症中心移民健康和癌症差異研究發展主任冷仲芳(Jennifer Leng)、坤德中醫養生軒資深中醫師趙豐宇及家庭科醫師歐陽昊緒。

肺癌的風險與防治問答

根據美國癌症協會於2025年發布的癌症統計數據,今年將新增224萬新的癌症病例,因癌症死亡人數會超過61萬。劉玉清醫師指出,在美國,肺癌是高居第二位的癌症,尤其在亞裔女性群體中,非吸菸者罹患肺癌(LCINS)的比例高達57.4%,遠高於其他族群,與遺傳和環境的因素息息相關。

冷仲芳醫師提醒,亞裔接受肺癌篩查的比例較低,許多人發現癌症時已是晚期,這對治療十分不利。「年齡在50至80歲之間,目前在吸菸或者在過去15年內戒菸,菸齡20年以上,平均每天吸一包菸,這類人士都應該每年做肺癌篩查。早期的癌症可以在尚可治癒的階段被發現,如果手術或放療可以完全清除癌症,通常無需進行化療,換句話說,做篩查是可以保命的。」

針對肺癌在華人群體中的發生狀況,民眾在健康展期間提出了多個有代表性的問題,節錄如下:

問:電子菸是否比傳統香菸更安全?是否會導致癌症?

劉玉清醫師:電子菸的成分與傳統香菸不同,但仍然含有可能致癌的有害物質。雖然目前對電子菸的長期影響仍需更多研究,但已有證據表明電子菸可能會增加口腔癌風險。肺癌的發展通常需要數十年,因此等待確切證據才戒菸可能為時已晚。建議避免使用電子菸,以免成為未來研究中的個案。

問:如果家族成員曾因肺癌去世,其他家人是否屬於高風險群體?應如何預防?

劉玉清醫師:肺癌的風險因素與遺傳有關,特別是若患者未吸菸但仍患肺癌,則家屬可能有較高風險。目前尚未確定具體的肺癌遺傳基因,但建議高風險家族成員避免吸菸與二手菸,避免高塵埃工作和生活環境,並保持健康的生活方式(如規律運動、健康飲食,不抽菸喝酒)。目前針對高風險群體的肺癌篩查標準仍在研究中,未來可能會有更明確的基因檢測方案。

問:肺部發現結節或斑塊,是否容易轉化為肺癌?

劉玉清醫師:肺結節的確可能是肺癌的風險因素,但並非所有結節都會發展為肺癌。需要考慮結節的大小、形態以及患者的吸菸史等因素。如果結節較大(如0.6公分以上),或患者有吸菸史,則建議每3至6個月進行一次影像學檢查。若結節在三年內未發生變化,且患者無吸菸史或家族史,則其惡化風險較低。

問:肺結節0.5mm,醫生沒有說是良性還是惡性,應該怎麼做?

冷仲芳醫師:繼續定期檢查,目前醫生正在監測它的變化。這種「監測性追蹤」是標準做法,確保結節沒有變大或發生惡性變化。

問:如果20歲開始吸菸,40歲戒菸,現在60歲,肺部還能恢復健康嗎?

冷仲芳醫師:是的,肺部大多數情況下能夠恢復較健康的狀態,因此戒菸仍然是非常好的決定。

問:如果發現肺結節,飲食上有什麼要注意的嗎?

冷仲芳醫師:沒有特定的飲食限制。建議健康飲食,比如食物的一半為蔬菜和水果,優先選擇瘦肉蛋白(如雞肉或魚)而非紅肉,多攝取全穀類食物(如糙米比白米更好)。

問:如果吸菸20年,停菸10年後,最近又開始吸菸,這樣的情況需要做篩檢嗎?

冷仲芳醫師:如果你現在正在吸菸,且有過長期吸菸的歷史,你應該進行篩檢,因為吸菸仍然是肺癌的主要風險因素。如果你吸菸了20年,每天一包,這會被算作20包年(pack years),這樣的吸菸歷史會影響你是否符合篩檢的資格。如果你最近才開始吸菸一年,則會有1包年,這也應該讓你考慮篩檢。

問:做飯時忘記開抽油煙機,會增加肺癌風險嗎?

冷仲芳醫師:油煙確實可能增加肺癌風險,因此最好記得開抽油煙機,或至少開窗保持通風。如果偶爾忘記了,也不用太擔心,但還是儘量養成開啟通風設備的習慣。

季節交替流感來襲 怎樣防治

隨著季節交替,流感疫情進入高峰期。紐約法拉盛家庭內科醫生歐陽昊緒在講座中指出,流感與普通感冒不同,傳染性更強,且可能引發嚴重併發症,甚至導致死亡。流感的典型症狀包括突發高燒、全身肌肉痠痛、極度疲勞、咳嗽與喉嚨痛,與一般感冒症狀有明顯差異。

根據最新數據,紐約州在本流感季節共報告841起疫情,兒童與老年人是高危族群,近期已有兒童因流感併發症不幸去世,本流感季節截至3月15日共報告18例兒童死亡。在WHO/NREVSS實驗室提交的5,610份樣本中,1,564份(27.88%)呈陽性,其中1,380例為甲型流感,184例為乙型流感。

流感主要通過咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫傳播,也可以通過接觸受污染的表面並觸摸臉部傳播,在症狀出現前1天到生病後5至7天具有傳染性。歐陽醫生建議民眾保持良好衛生習慣,勤洗手、避免用手觸摸口鼻,並在公共場所佩戴口罩。避免與生病的人密切接觸,消毒經常接觸的物品表面,保持健康的生活方式,提高免疫力。

最有效的預防措施仍然是接種流感疫苗,建議6個月以上的所有人群每年接種一次。特別是65歲以上長者,應選擇高劑量或增強免疫效果的疫苗,以獲得更佳保護力。對於大多數僅需接種一劑流感疫苗的人來說,最佳接種時間是9月或10月。但只要流感病毒仍在傳播,就應該繼續接種疫苗。

歐陽醫生強調,即使接種疫苗仍有可能感染流感,但能有效降低重症與住院風險。她提醒,一旦出現疑似流感症狀,應儘早就醫,避免病情惡化。透過積極預防與及時治療,民眾可降低感染風險,保護自身與家人健康。

中醫「養肺」 多管齊下調理身體

哈佛大學博士後研究員、坤德中醫養生軒資深中醫師趙豐宇在講座中從中醫的角度分享「養肺」調理身體方式,他提及肺跟人全身的健康都有關係,例如肺氣虛可能會得過敏性鼻炎,肺臟是人體第一道防線,肺的病會影響大腸,例如便祕也會直接影響到肺。

他提及,中醫養肺有多種方式,「食療」是其中一個方案,「潤肺食物最常見是銀耳、百合、雪梨,雪梨與川貝、杏仁這些一起來燉,也可以來潤肺止咳。肺氣虛可以用黃耆來煲湯,補氣可以用人參,大棗,生薑補氣。可以補脾氣,補脾胃氣,也可以補肺氣。還有氣虛的話就容易生痰,我們可以用川貝母、桔梗、薄荷、甘草這些可以來清肺化痰。」

另外中醫的艾灸與按摩都可以「養肺」,艾灸肺俞、足三里、氣海穴等,可以溫補肺氣,按摩迎香、太淵、中府穴,能夠改善呼吸功能。日常做呼吸鍛鍊,如腹式呼吸練習,深長慢勻,可以增強肺活量。

改善生活習慣也很重要,例如避免煙塵污染,保持空氣流通,早睡早起,保證充足睡眠,調節情緒,避免憂思過度,都是「養肺」的好方法。◇

責任編輯:李佳