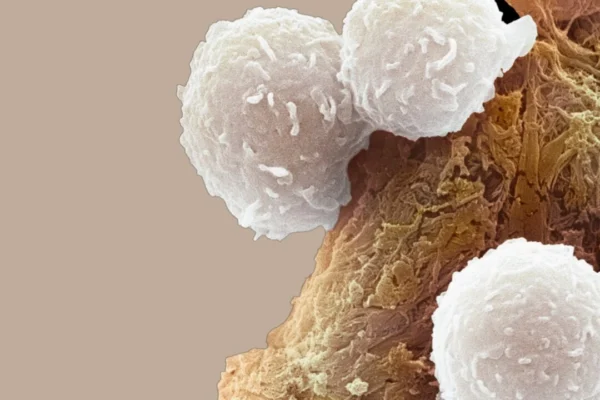

科學家最新研究表明,長期被認為為生存相互競爭的癌細胞,實際上在惡劣環境中會合作獲取養分。

紐約大學研究團隊發現,癌細胞在養分匱乏時會通過一種特殊酶相互協作,共享資源。當這種酶被阻斷時,癌細胞無法獲取養分,最終走向死亡。

這項研究刊登於《自然》期刊,揭示了癌症生物學中的驚人一面:儘管癌細胞常被視為競爭者,但在艱難條件下,它們也能展現合作性。

惡劣條件下的合作

這項研究刊登於《自然》期刊,揭示了癌症生物學中的驚人一面:儘管癌細胞常被視為競爭者,但在艱難條件下,它們也能展現合作性。研究以小鼠為模型,探索癌細胞的這種雙重特性。

研究人員指出,類似酵母等微生物在飢餓時會合作尋找養分,癌細胞亦然。癌細胞常處於養分稀缺的微環境中,需大量營養以增殖並形成致命腫瘤。研究團隊認為,雖然腫瘤細胞的競爭機制推動腫瘤生長發育,但細胞間的合作同樣關鍵,卻尚未被充分理解。

研究人員指出,營養缺乏是腫瘤微環境的一個關鍵特徵,並推測自然選擇或促使癌細胞發展出合作機制,以應對營養缺乏。

癌細胞在飢餓中的聯手

為驗證這一假設,研究團隊追蹤不同腫瘤類型的癌細胞生長。

他們發現,癌細胞通常競爭性攝取氨基酸(蛋白質基石),但當谷氨酰胺(體內最豐富的氨基酸)缺乏時,飢餓的癌細胞轉而合作,共享資源。

資深作者、紐約大學生物學副教授卡洛斯‧卡莫納-方丹(Carlos Carmona-Fontaine)在聲明中說:「令人驚訝的是,限制氨基酸供給對密集細胞群有益,對稀疏細胞卻無效,這顯示合作取決於細胞密度。」「很明顯,腫瘤細胞間的確存在真實協作。」

研究人員使用皮膚癌、乳腺癌和肺癌細胞進行額外實驗,發現癌細胞主要依賴寡肽(小型氨基酸片段)作為養分來源,這些寡肽在細胞間扮演「信使」角色。

關鍵酶可能成為殺死癌細胞的新目標

卡莫納-方丹解釋,癌細胞不僅攝取肽類(小型蛋白質),還通過釋放CNDP2酶分解肽為游離氨基酸,可以輕鬆地將其用作能量使用,促進癌細胞快速生長增殖。

「這過程在細胞外進行,形成可共享的氨基酸池,成為癌細胞的公共營養源。」他說。

當使用藥物貝他汀(bestatin)抑制CNDP2時,癌細胞無法分解肽類,最終全數死亡。

擁有老年學碩士和博士學位以及安寧療護、老年學和腫瘤學高級執業護理師認證的高級老年學護理師瑪麗安‧馬佐(Marianne Matzo)告訴《大紀元時報》,貝他汀(又稱烏貝尼梅克斯)雖未獲歐美治療批准,但在日本已用於化療後輔助治療逾35年。

她指出,輔助治療是指用於主要療法之外的藥物,以提高初始療法的有效性。「在日本,它被用來幫助成人急性非淋巴細胞白血病患者維持症狀緩解和生存。」

體外實驗顯示,貝他汀有效抑制多種癌細胞系(包括皮膚癌、肺癌、乳腺癌、結腸癌和胰腺腫瘤)的寡肽攝取。

阻斷基因讓腫瘤細胞飢餓

確定CNDP2是癌細胞合作攝食的關鍵後,研究者利用CRISPR基因編輯技術移除癌細胞中的CNDP2基因,以觀察缺少該酶會產生什麼影響。

結果顯示,缺失CNDP2的腫瘤生長顯著減緩,尤其在結合低寡肽飲食(限制氨基酸來源,如牛奶、雞蛋、肉類、大豆、豆類、穀物以及大麻和亞麻籽等種子)時效果更明顯。

研究還發現,低寡肽飲食搭配貝他汀能減緩未刪除CNDP2基因的腫瘤生長,為接受臨床護理的病患提供幫助。

卡莫納-方丹說:「移除CNDP2基因後,癌細胞失去分泌酶的能力,若環境中又無寡肽可利用,它們無法合作,腫瘤生長受抑。我們希望進一步深入理解這一機制,從而開發更精準有效的藥物。」

前景與挑戰

研究人員旨在將此發現轉化為破壞癌細胞合作的療法。雖這項小鼠研究提供了概念驗證,但人類應用尚需更多驗證。

現行癌症治療多仰賴手術、放療、化療、免疫療法或靶向療法。馬佐認為,這一「讓癌細胞餓死」的新思路「充滿希望」,提供截然不同的治療視角。

「這個模型旨在餓死癌細胞,這是一種全新的癌症治療方法。」◇

英文報導請見英文《大紀元時報》:Cancer Cells ‘Cooperate’ to Survive, Study Finds。

身處紛亂之世,心存健康之道,就看健康1+1!

責任編輯:韓玉#