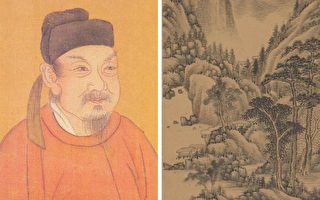

唐朝詩人裴度其實是因為他的一些民間傳說,而被人熟知的。他被認為是改變命運的典範。而這首《溪居》在寫自己的隱居生活。全文共二十個字:「門徑俯清溪,茅檐古木齊。紅塵飄不到,時有水禽啼。」

「門徑俯清溪,茅檐古木齊。」「門徑」在這裡是指的整個的生活環境,有清溪流過。古人在選擇隱居之處的時候,往往都是選擇有水的地方。或是小溪或是河流。我們在形容古木的時候,喜歡用古木參天來形容。為什麼會與茅舍一樣高呢?是因為茅舍的地基高,建在高處。而內涵之意,是指自己(以茅舍比喻)希望能夠與高古(古木)一樣。是自己的一種目標和嚮往,不慕榮華之意。

「紅塵飄不到,時有水禽啼。」「紅塵」有表面的那種胭脂、酒氣的意思,也有那種對名利追求的那種勢力的比喻。詩人遠離塵囂,過著與世無爭的生活。而詩人也不是無所事事,那偶爾發出的水鳥聲(或許還有其它的魚類),給環境增添了一份生機。

很多時候,我們認為隱士的生活是枯燥無味的。其實恰恰相反,他們的生活是充滿生機的。只不過是沒有了那種對名利的追求和執著,人的思想變得非常簡單而已。

我們往往也會對修煉人有些誤解,認為他們都是像木頭一樣的。就像是廟裡的神佛一樣,沒有樂趣。其實不是的,他們往往更懂得生活和快樂。一切物質和動物都是有生命和思維的。都是可以進行溝通的。他們的生活更加豐富多彩。

很多古籍記載,詩人本是命該餓死的,卻因為自己的一個善舉(傳說中很多)而改變了命運,而且還官至宰相。這首詩中的隱居生活,似乎與別人有些差異,但也是比較真實的。

人其實都是應該有善念的,詩人為官多年,卻在晚年選擇隱居。能夠對高位放得下,是不容易的。

——轉載自【正見網】

責任編輯:林芳宇@