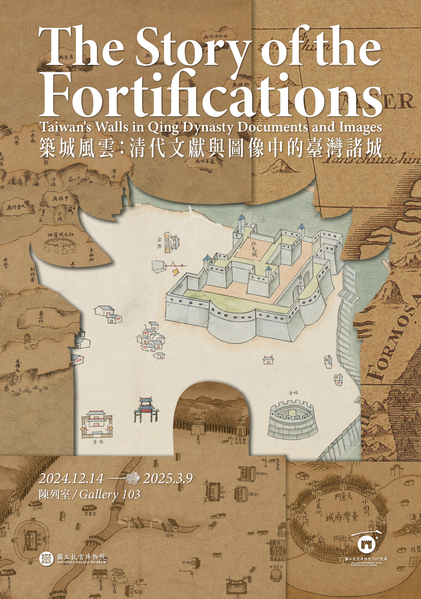

【大紀元2025年01月21日訊】(大紀元記者鍾元台灣報導)台灣國立故宮博物院推出「築城風雲:清代文獻與圖像中的台灣諸城」特展,透過院藏文獻圖檔等,爬梳台灣自17世紀以來歷經荷蘭、西班牙、清朝等不同統治者的獨特築城故事。

台灣故宮表示,「東門」「南門」「西門」「北門」這些全台常見的地名,召喚著台灣發展的歷史軌跡。故宮推出「築城風雲:清代文獻與圖像中的台灣諸城」特展,透過院藏文獻圖檔、善本古籍、府城舊瓦等「看見我們身邊的城與其不斷變化的牆。」

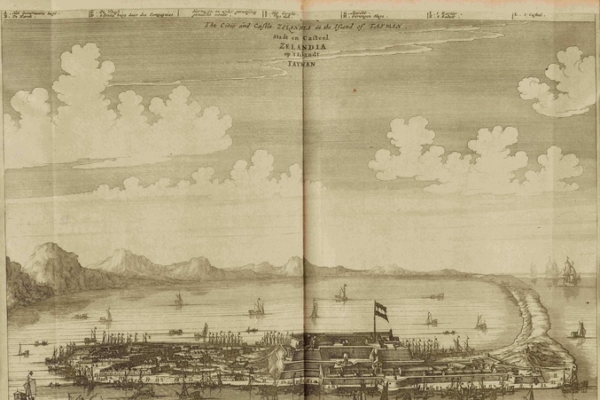

台灣故宮說,「城」係指以具規模的高牆圍繞某一區域之防禦建設。第一單元「這裡的『城』不一樣」介紹荷蘭東印度公司與西班牙帝國分別在台南、基隆、淡水等地陸續興建由厚重石牆、棱堡與砲台構成的西式堡壘,如台南的熱蘭遮城與普羅民遮城、基隆與淡水的聖薩爾瓦多城與聖多明哥城等。

展出的荷蘭作家歐弗特‧達波(Olfert Dapper)所著《第二、三次荷蘭東印度公司使節出使大清帝國記》中,即可見完整的熱蘭遮城樣貌。城池具有統治的象徵性,並兼具防守功能,然亦可能成為抗官者的憑藉。

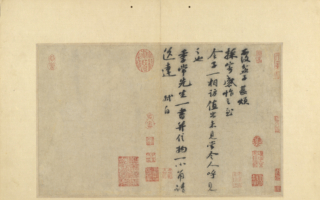

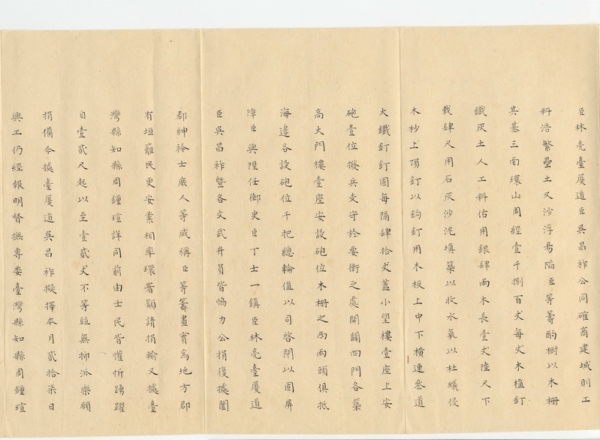

第二、三單元「擺盪與猶疑之行」及「城牆的加固改造」展示清廷對在台灣築城由消極到積極的態度轉變。雍正三年《奏報台灣府城建築木柵情形》顯示清朝初期為避免龐大財務負擔,僅以刺竹、木柵圍繞築城。然而林爽文事件後暴露城池防禦能力不足,乾隆皇帝一轉原有的消極政策,同意加強城池建設,開啟了築城政策的變革,展出的「府城小西門殘瓦」由堅實城牆具現了清代統治台灣的分水嶺。

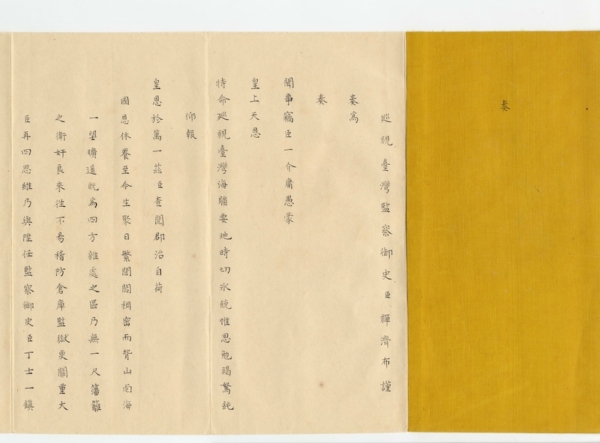

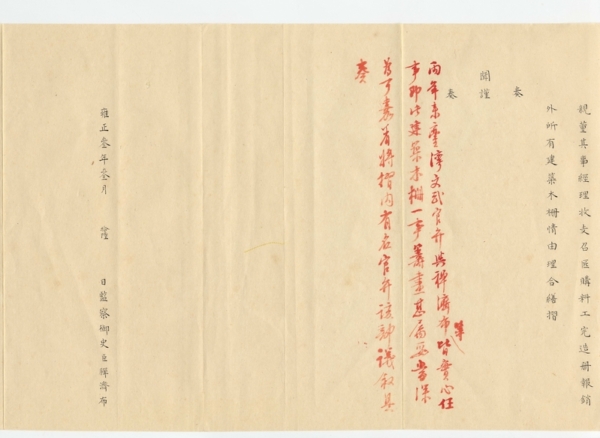

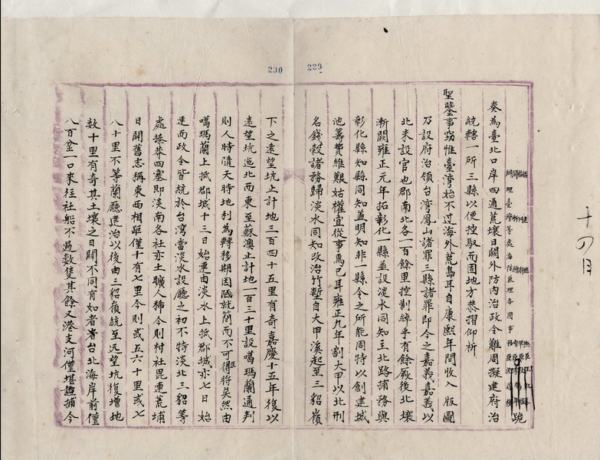

第四單元「外力刺激下的變貌」呈現晚清時期為應對外來勢力挑戰積極展開的新城池建設,尤以恆春、台北與省城(今台中)三地為要。光緒元年《為台北口岸擬建府治統轄一所三縣以便控馭而固地方》奏摺中批准沈葆楨等人的建議,設置台北府,並於光緒十年(1884年)竣工,2024年為台北府城設置140年。

第五單元「基層之力」呈現民間基層自力所築大小不一、樣貌多元的「土城」。雖規模不若官營者,卻展現了社會各階層的自主性與防衛意識,亦是民間凝聚力和合作精神的象徵,顯示出當時台灣社會的多樣性。

策展人書畫文獻處蔡承豪副研究員表示,其實清代的城並沒有想像中的遙遠,大家如果打開台北捷運路線圖,就可以看到「土城」「西門」「小南門」「北門」等與城有關的名稱,有些民眾或許就是土城國小、土城國中的校友。而2024年正逢台南400年及台北建城140年,至2025年,又即將迎來台南築「城」300年與恆春築城150年。

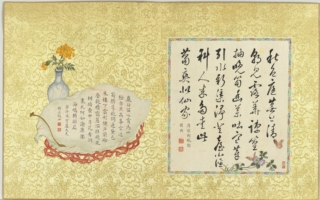

台灣故宮說,在故宮的檔案文獻與圖畫中,亦有眾多與台灣在地相關者,在這個具紀念性的時間點,能推出這樣的展覽,讓大家在紙上尋蹤,除藉由眾多獨一無二的硃批奏摺了解官方如何建城,也一觀基層如何建造自己的民城,並且還首次推出未曾展出過的府城小西門城瓦,著實是別具意義的。

責任編輯:李夢回