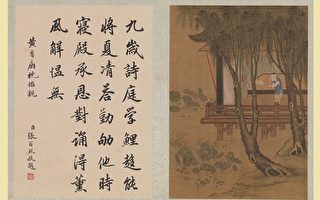

用生命堅持正義的錢若水

錢若水是北宋大臣,為人正直,有器識。北宋司馬光在《涑水紀聞》和李元綱在《厚德錄》中,都記載了錢若水於宋太宗時期因仗義執言而救了三個官員的事情。

太宗一朝的外戚名將李繼隆與轉運使盧之翰有瓜葛,於是想了個主意要構陷他。李繼隆發公文到轉運司,說是決定八月出征塞外,命令他們置辦糧草等物。轉運司才剛剛籌備好,李繼隆又發公文表示:「卜官說,八月出兵對國家是最不利的,應當改為十月。」轉運司只好下令把已集中的糧草全數發回。

沒想到,李繼隆又發文謊報軍情:「保塞軍偵察來報,敵人即將入關,我們應該及時出兵,糧草現在就要送到,以備供需。」

運輸車才剛解散,糧草一時難以備齊。李繼隆馬上向宋太宗參奏轉運司不供應軍需。宋太宗大怒,立刻召來中使,命令他騎驛站的快馬去取轉運使盧之翰、竇耽及另一人的首級。

丞相呂端、樞密使柴禹錫都不敢說話,惟獨樞密副使錢若水站出來說:「請皇上先審問並查驗對證,真有這樣的事情,然後再執行刑法不遲。」宋太宗聽了,起身把衣袖用力一甩便進宮去了。

這時,丞相、樞密使和他們的下屬官都退了,只有錢若水獨自留在大殿上不走。

過了許久,宋太宗派人去視查大殿裡還有什麼人在那兒。回報說:「只有一個細瘦的老者還站在那兒。」太宗知道那是錢若水,就出來質問他:「你以同州推官短時間內便升為樞密副使,朕所以提拔你來擔任這個職位,是以為你很賢能,沒想到你竟如此不才!你還不走,留在這裡等什麼?」

錢若水回答:「陛下不知道臣沒有才能,將臣提拔到樞密院任職,臣縱然必死也當竭盡所能輔佐以助益陛下,報答陛下宏恩。李繼隆是外戚,位高權重無人可比,但陛下只根據他一篇奏摺,就要殺掉三位轉運使,即使他們三人真的有罪,就這樣處死了,天下人也不知他們犯了什麼罪。把事情查清楚後,他們真的有罪再處死他們,也不晚!臣的這番諫言,臣不惜生命也要堅守,這是臣的本分。臣既然還沒死,決不輕易退下。」

宋太宗覺得錢若水說得有理,於是召呂端等人來商議,呂端等人都奏請皇帝,請求採納錢若水的建議,先命人清查三人的罪責及事情真相,宋太宗答應了。

調查之後,那三人被降職為行軍副使。而敵人要入塞侵犯的事,是李繼隆捏造的假消息,因此他被貶為招討使,兼秦州知府。@#

責任編輯:李梅