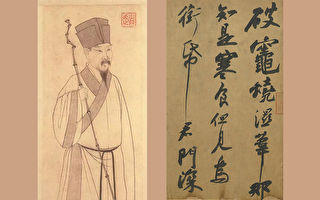

蘇軾一生在官海裡浮沉,不過他倒是有為數不少的好友。畫家文同(1018年—1079年,字與可)就是其中之一,而且他不僅是蘇軾是摯友,也是表親。

他們視彼此為知己,而且同樣愛竹也畫竹。蘇軾曾道:「寧可食肉無,不可居無竹」;而愛竹的文同則在屋子的前後,種植了各式各樣的竹子,並且常常長時間地觀察竹子的生長以及神態。

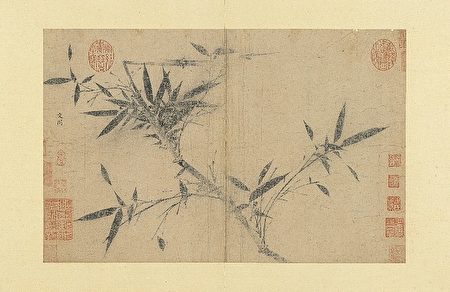

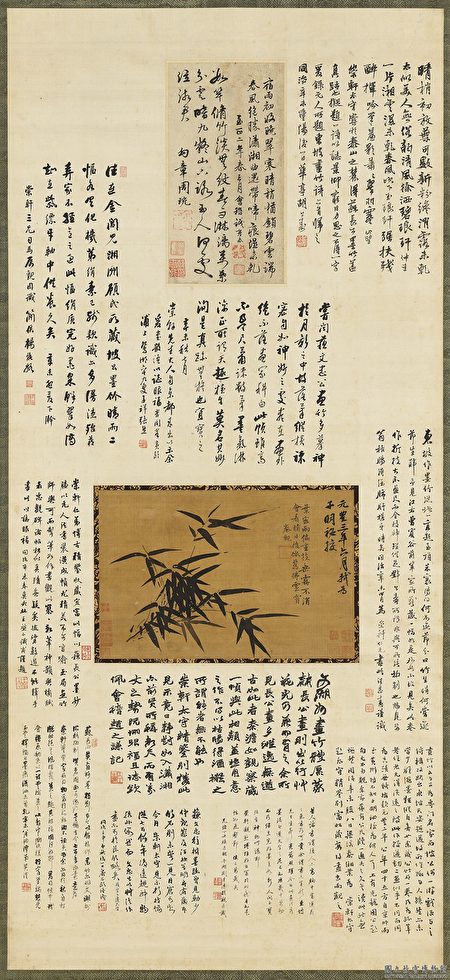

文同曾說:「世無知我者,惟子瞻一見,識吾妙處。」子瞻即是蘇軾,他稱讚表兄有四絕「詩、詞、畫、草書」,尤其是畫竹。文同善於畫墨竹,首創以水墨單色畫竹,人稱「湖州竹派」,對後世墨竹畫影響極大。蘇軾畫竹,便是師承文同。

蘇軾在他著名的文章《文與可畫篔簹谷偃竹記》,對文同畫墨竹做了詳細的紀錄,「故畫竹必先得成竹於胸中,執筆熟視,乃見其所欲畫者,急起從之,振筆直遂,以追其所見,如兔起鶻落,少縱則逝矣。」

大意是:畫竹必定要在心中先有一個完整的竹子形象,然後拿起筆來凝神地觀察,當所想要畫的竹子呈現在眼前時,就要急速地揮筆作畫,一氣呵成。就像剛出洞的兔子躍起,老鷹快速落下,稍一放鬆時機就過去了。成語「胸有成竹」「成竹在胸」即由此而來。

文同的墨竹畫,在當時已炙手可熱。他任職洋州知州期間,來自四方之人,一個接著一個拿著素絹上門求畫。然而求畫的人越來越多,這讓為人静穆深沉、不近世故的文同,感到厭煩。

於是他就把求畫之人送來的素絹扔到地上,然後說:「我要拿它做襪子!」他不肯以畫竹當作世俗應酬,沽名釣譽。一時間,這事成為了士大夫間的笑談。

後來文同離開洋州回到京師,當時蘇軾正在徐州(古彭城)做知州,文同給蘇軾寫了一封信:「近來我告訴士大夫,我們畫墨竹這個流派的人,就近在彭城,你們可以去求他作畫。」意指,他要士大夫們到徐州彭城找蘇軾求畫,然後又幽默地預告表弟,「做襪子的材料將彙集到你那裡了」。

當時文同還將畫作《篔簹谷偃竹》送給蘇軾,並說:「這幅竹子只不過幾尺罷了,然而卻有萬尺長的氣勢。」

「篔簹谷」位於洋州城北方,盛產竹子。當時還在洋州任官的文同,就在谷中蓋了「披雲亭」,經常來此遊玩、觀竹。

文同愛竹、畫竹也吃竹(竹筍),蘇軾以此為題,寫了一首詩《篔簹谷》送給文同,「漢川修竹賤如蓬,斤斧何曾赦籜龍,料得清貧饞太守,渭濱千畝在胸中。」

大意是:長在漢江旁長長的竹子,價格便宜得像蓬草,你的刀斧何曾饒過那裡的竹筍?想必是清貧而嘴饞的太守,要把渭水之濱千餘畝的竹子都吞到肚裡,以求一飽。

暗喻清貧貪饞的太守表兄文同,手拿斧頭逮著竹筍就砍,把渭水邊上千畝竹林都吃進了肚裡。這生動的形象,刻畫了文同豁達、爽朗的性格,也可看出這對表兄弟親密的關係。

這天,文同和妻子來到篔簹谷中遊玩,恰巧正在燒竹筍吃晚飯,打開信看著表弟的詩,文同禁不住地笑了出來,同時也把嘴裡的飯,噴得滿桌了。俗語「令人噴飯」就由此而來。

文同與表弟蘇軾就這麼親密無間,而且性格也很相似。文同坦率不近世故;蘇軾也是率真且直言不諱,他曾形容自己有話直說、一吐為快就如同「如蠅在食,吐之乃已」,就像吃飯的時候吃到了蒼蠅,一定要吐掉才罷休。

叮嚀:「西湖雖好莫吟詩」

熙寧四年(1071年)蘇軾出任杭州通判,文同特別寫詩叮嚀:「北客若來休問事,西湖雖好莫吟詩」,勸告表弟別寫詩評論時事。他唯恐蘇軾在當時激烈的新舊黨爭中,遭人構陷。

八年後,元豐二年(1079年)七月七日,人在湖州的蘇軾,正在晾晒書畫,突然看見當年文同贈的畫作《篔簹谷偃竹》,這時的他睹物思人,接著又想起文同已在幾個月前、正月二十日去世了,忍不住放下畫卷失聲痛哭。

而令他意料不到的是二十天後,七月二十八日,朝廷派中使皇甫遵來到湖州將他拘捕,押回京師。原來他遭到彈劾,說他謗訕朝政、愚弄朝廷。最終蘇軾被「以詩定罪」,關入監獄。這就是歷史上有名的烏台詩案。

歷經四個多月的牢獄之災,蘇軾終被釋放,被貶為黃州團練副使。元豐三年一月一日,蘇軾帶著二十一歲的長子蘇邁離開京師,二月一日抵達謫居地黃州。

也許當事過境遷,蘇軾在夜深人靜思念表兄文同的同時,也會想起他當年對自己的勸言。這時的蘇軾或許會更加感慨:文同這位好友、知己至親是最知曉自己的人啊。

參考文章:蘇軾《文與可畫篔簹谷偃竹記》、胡仔《苕溪漁隱叢話前集》

責任編輯:李梅@#◇