【大紀元2024年12月31日訊】(大紀元記者廖素貞台灣雲林報導)雲林縣是全台唯一沒有縣治的縣市,雲林縣政府去年開始啟動編制縣治大工程,各鄉鎮市公所也紛紛跟著啟動,居住於崙背鄉的一群在地人,也希望能為自己的鄉史盡一份心力,他們希望透過隨筆的形式,把充滿地方記憶的人事物記錄下來,並結集成冊,成為崙背地區第一本描述地方文史及常民生活的書,28日在詔安文化館舉辦成果分享會。展出了25篇作品!還有二家在地傳統老店,引起現場不少人的共鳴!

這次展出作品有:崙背的媳婦、阿嬤的田、灶咖(廚房)、崙背唯一的老戲院~昇平戲院,還有崙背著名小吃「阿火的肉圓」、暖心又暖胃的「李福羊肉湯」等作品!其中「崙背的媳婦」,作者描述她初嫁來崙背時,只要到菜市場買菜或到商家買東西,老闆一定會問:小姐你在哪裡上班?住哪裡?只要說出自己住哪條街?他們就會把你左右鄰居的名字都說出來,然後誰跟誰是親戚,說得一清二楚,說到最後好像全鄉都是親戚!作者說,剛開始很不習慣!現在覺得這是崙背人特有的人情味!

在「阿火的肉圓~崙背的時間味道」這篇文章裡,作者描述在崙背國小圍牆挖洞買肉圓的故事,從用竹叉吃肉圓,到在田裡咬破塑膠袋的一角,吃著整顆肉圓,價錢從1元吃到現在的40元,把崙背肉圓的演變過程描述得唯妙唯肖,令人莞爾。還有暖心又暖胃的「李福羊肉湯」,也讓讀者看了都會流口水,想去好好吃一碗!

這次活動也展出崙背的二家傳統老店,其中之一是位於崙背鄉中山路的「信興神佛雕刻舖」,描述該舖第二代傳人林千祥自父親林朝金手中接手後,全力轉型捨棄代工與低價市場,為雕刻佛像找出新價值,從而成為打造粧佛界的LV。

另一家也是坐落於崙背鄉中山路,近九十年的老店「吉泰布粧」,目前由第三代的廖國富、林宥家夫婦共同堅守。早期布粧店除了賣布、賣棉被外,更是賣嫁粧的主要商店,隨著時代的變遷,嫁妝早已退場,但這家布粧至今還保留著許多傳統的結婚禮俗用品,夫妻倆表示,這些禮俗用品都有象徵意義,例如婚禮用的「米篩」的竹釘,為什麼露在外面?很多人都不解,其實釘子是象徵男丁,在重男輕女的時代,大家都喜歡生男孩。

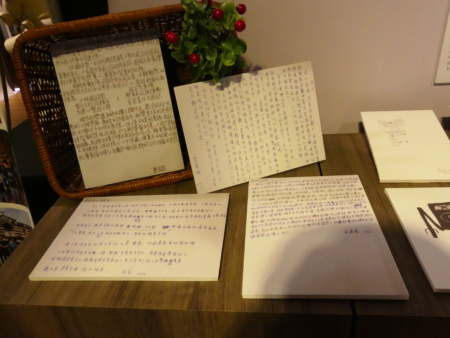

從事地方文史調查多年,也是這次活動的策展人廖炫欽說,為了擾動地方,今年我們成立了讀書會,在讀書會我們不僅針對議題做討論,還進行地方書寫,希望透過文學的方式,來寫崙背的人文歷史,但寫歷史對大家來說太嚴肅了,所以我們就從寫自己的故事或對這塊土地的感受及在地產業開始,在大家的共同努力下,我們終於出了「灶咖」這本書,裡面共收集了50篇作品。為了大家更直接了解這本書的內容,我們截錄了其25篇文章與大家分享!未來我們還會再出第二本或第三本,因為崙背還有很多值得去挖掘的地方!

也來參與這次分享會的雲科大教授黃世輝表示,這次的文學展不是什麼有名的作家來參加,而是在地的居民把自己生活的感受寫出來,有崙背的媳婦,也有在地的陶藝家,他們都生活在這裡,是地方很真實的生命力,如果每個地方的人,都珍惜自己生活的地方,台灣就可以成為很好的地方!另外,這次的文學展並不是某個人的個人展,而是集合很多人的力量共同來完成一件事情,這有助於地方的團結,這一群人有可能成為未來文學發展的生力軍,他們一起合作共創的經驗,會對未來的發展奠定一個良好的基礎!

黃教授也提到,這次的展覽能放在地方文化館,代表著文學願意落實在地、紮根在地。文學就是生活,文學並不一定要有華麗的詞藻,而是把自己生活的感受,對這塊土地的情感把它寫出來,就可以成為改善地方的一股力量!

也是讀書會成員的李尚哲表示,我們原本是想寫崙背的歷史,但寫歷是對我們來說太沉重了,我是做陶瓷的,我就寫我個人的故事,介紹我自己的產業特色,其他的會員就寫他們不同的故事,我們希望能成為第一批書寫家鄉人事物的記錄者!

廖炫欽說,2014年他曾參觀在奇美博物館展出的莫內及畢卡索的曠世名畫,作品有日常起居、也有人物肖像,色彩有繽紛燦爛也有晦暗幽謐,這時他才發覺原來偉大的作品,展現的是日常的生活,而不是轟轟烈烈的事蹟。受到這次觀展的啟發,他才發現生養他的這片土地,居然蘊藏著許多與自己有關的事物!」不但觸發了他對在地文化的認同,更啟發了他想為地方寫史的念頭,因而誕生這本集結眾人完成的書,也是崙背的第一本描述地方的文學!

責任編輯:杜文卿