古詩詞中,孤獨是常見的情感。

有時候,孤獨是藏在心底的苦。它可能是「獨在異鄉為異客」的背井離鄉之孤苦,也可能是「獨上高樓,望盡天涯路」的相思難了之悽苦。

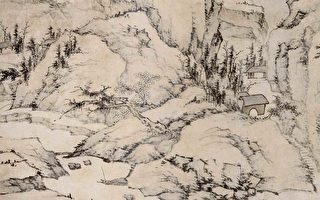

有時候,孤獨還是散落眉間的靜。它可能是「採菊東籬下,悠然見南山」的遠離塵俗之恬靜,也可能是「孤舟簑笠翁,獨釣寒江雪」的蒼茫孤高之寂靜。

唐朝有一位詩人,登上了一座荒涼的古高台。置身遼闊天地間,他想起高台曾經的主人,想到自己遭遇的挫折,陡然生出壯懷激烈的孤獨之感。他慨當以慷,長歌當哭,作出一篇千古絕唱。它就是初唐詩人陳子昂的代表作《登幽州台歌》:

前不見古人,後不見來者。

念天地之悠悠,獨愴然而涕下。

詩境賞析

《登幽州台歌》是一首短小精練的古風,僅由四句組成全篇。它是我們從小就接觸的詩歌,甚至是我們最容易記誦的經典之作。而這首詩傳達的意境卻是高遠蒼涼的,情感更是沉鬱豐厚的。

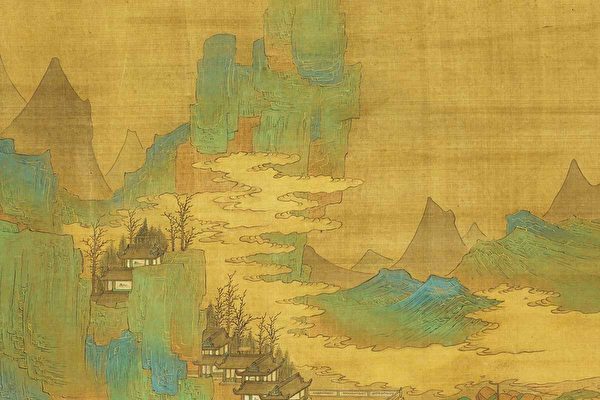

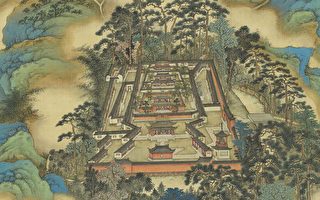

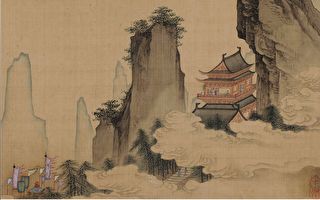

從字面解讀,這首詩抒發了個人命運沉淪、報國無門的感慨。詩題《登幽州台歌》,交代了作品的創作背景與抒情原由。幽州台,即燕昭王之黃金台。戰國時期,燕昭王即位於燕國動盪之際,他接受謀士建議,築起高台,放置黃金,招攬天下賢才。名將樂毅、陰陽家鄒衍、縱橫家蘇代等各國名士紛至沓來,故而燕國人才濟濟,迅速復興。

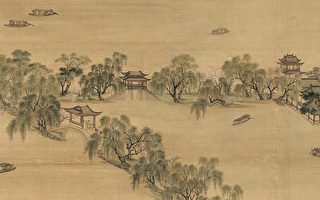

古代文人多有登高望遠、抒情致思之舉。詩人登上幽州台,視野開闊,空間遼遠,瞬間激盪起曠遠的懷古幽思與悲憤的不平之鳴。一首抒寫胸中愁苦憤懣的詩歌,自然地吟唱出來。

前兩句「前不見古人,後不見來者」,即眼前景而生發懷古思今之感。燕昭王渴慕賢才的事蹟已經相隔千年之遠,盛極一時的黃金台也棄置荒蕪許久。當年的風流人物與強盛國度,封存為歷史的記憶,可嘆自己空有傑出才華與報國熱忱,無緣與那些明君、賢臣生活在一個時代,共同開創一番轟轟烈烈的事業。故而,他由衷惋惜「前不見古人」。

反觀現實,詩人更加失望。他在朝中,沒有遇到像燕昭王那樣禮賢下士、知人善任的英明君主;在軍中,也沒有得到上級將領的賞識和重用。人生幾何,倏爾飛逝,詩人連連受挫,在未來也沒有機會再遇到理想的君主,只能憤然嘆息一聲「後不見來者」。

詩人立足天地之間,思接千載,濃縮成勾連古今的兩句慨嘆。第三句的感觸,從時間之久遠,轉為空間之廣袤:「念天地之悠悠。」悠悠二字,既形容當年盛況化為衰草荒煙的視覺感受,也刻畫自身獨立世間,報國宏願轉瞬成空的情感狀態。景色的空曠與內心的虛空完美交融,達到了景與情的統一。

至此,詩人在時間長河與天地世界中,都看不到人生的希望,彷彿被無古無今、無邊無際的孤獨籠罩著。他懷才不遇,又不願放棄建功立業、匡時濟世的志向;他無法改變命運和現實,又走不出人生困境,只有一腔憤慨之情難以排遣。最終,他只有向眼前的悠悠天地,道出生命的沉重悲音:「獨愴然而涕下!」

整首詩無一字描寫幽州台,卻字字抒發登臨高台之思,讓我們看到一個孤獨無依卻又頂天立地的詩人。他站在歷史與現實、過去與未來的交界處,為命運、國運而悲吟。在他的筆下,浩渺壯闊的宇宙和滄桑變換的人事,是描畫的悲壯背景,更是湧動的豪邁而深沉的情懷。

詩人更將個人的孤獨,放置於悠悠天地,向塵世眾生、宇宙時空展示一場曠世的孤獨之旅。它驀地而來,戛然而止,千載以來感動無數讀者。

詩人背後的故事

相傳在初唐時期,長安城的東市裡有胡人售琴,一把胡琴要價百萬。天價胡琴吸引了大批富豪人士前來參觀,但是誰也無法鑑別其價值。一個年輕的無名書生突然站出來說:「我願用一千貫錢買下它。」眾人大驚,問他買琴何用?書生答:「我擅長彈琴罷了。」並且邀請眾人觀賞自己奏琴。

次日清晨,書生的住處門庭若市,京城裡一百多位名士聚集在此,等著欣賞琴聲。書生則大擺宴席,捧起胡琴,朗聲道:「我有詩文數十卷,奔走京師數載,卻不為人知。這樂器,本屬樂工之流,豈是我輩流連之物?」說罷,他將胡琴毀棄,又把自己的文集分發給眾人。一日之間,這個默默無名的小輩名滿京師。

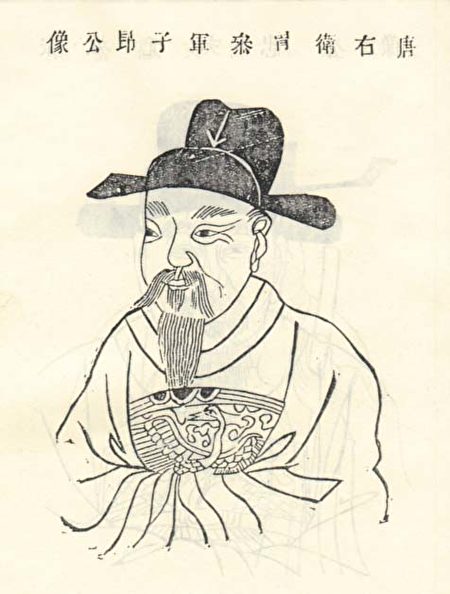

這件軼事收錄在唐朝的《獨異志》中,故事裡獨行特立的書生,就是陳子昂,展現了輕財好施、膽氣過人的性情。陳子昂,字伯玉,少時尚武任俠,有建功立業之志。他於十七八歲時,才正式入鄉校讀書。經過兩次科舉考試,他終於在二十三歲及第入仕。

在備考期間,陳子昂發憤攻讀,遍覽經史百家之書,並且在詩文領域表現出過人天賦。唐朝的科舉取士,不僅看重考生的真才實學,同時注重他的文名,及其作品的知名度與流傳度。陳子昂初入長安,既無顯赫家世,也無名士舉薦,在京城努力多年還是個無人問津的無名小卒。

大概是驚世駭俗的摔琴之舉,成功展示了陳子昂的抱負與才氣,他聲名鵲起,也幸運地金榜題名,步入仕途。他又憑藉文采斐然的奏疏、慷慨直切的諫言,獲得一時讚賞,但他切中時弊的建議,並未真正被朝廷採納,還因此降職甚至下獄。終其一生,陳子昂徘徊於八、九品的低階官位,可謂「一生襟抱未曾開」。

既然朝中沒有施展才華的舞台,陳子昂便將報國理想投向邊塞。公元696年,陳子昂第二次隨唐軍出塞,征討契丹叛軍,在武攸宜幕府中擔任參謀。唐軍在出征的第二年大敗,情勢危急。陳子昂挺身而出,自請出戰,願率一萬人為前鋒,並多次進言。然而武攸宜為人輕率,少謀略,不肯聽從其建議,反而把忠義護國的陳子昂降為軍曹。

當時的陳子昂,滿懷失望與苦悶登上附近的黃金台,寫下《登幽州台歌》等詩篇,抒發生不逢時、壯志未酬的感慨。他寫出了古代士人遭受困厄磨難中的孤獨與失意之感,更以雄深宏闊的筆力,重振中華詩壇,預示了盛唐之音的到來。

陳子昂對待詩歌,亦是有理想的。他推崇漢魏風骨,倡導興寄理論,極力糾正六朝以來纖弱浮豔的詩風。陳子昂存詩百餘首,代表作《登幽州台歌》和《感遇詩》38首等,氣象崢嶸,意蘊蒼遠,完美體現了他的創作主張。

他曾自言是天地間的孤客,不見古人與來者。彷彿,他又是詩歌史上的終結者和開拓者。韓愈曾以詩讚他:「國朝盛文章,子昂始高蹈。」獨來獨往的陳子昂,用筆墨寫下超越時空的文字,寫出人類共通的感受。他將每一個體驗過孤獨的人,匯聚在同一片悠悠天地中,直面並體驗生命贈予我們的獨特情感。

點閱【品讀唐詩】連載文章。#

責任編輯:林芳宇