【原文】

yín chén qī cè ,guāng jìn wǔ guī 。

寅陳七策,光進五規。

ㄧㄣˊㄔㄣˊㄑㄧ ㄘㄜˋ,ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄣˋㄨˇㄍㄨㄟ。

寅陳七策,光進五規。

【註釋】

(1)寅:宋朝胡寅,字明仲,建寧崇安(今屬福建)人。北宋欽宗靖康初,任秘書省校書郎,又任司門員外郎。金人攻陷京師,胡寅逃入太學中。北宋亡,金人立張邦昌為大楚皇帝, 棄官歸隱。南宋高宗建炎三年,被張浚推薦任駕部郎官,後又任起居郎、中書舍人、禮部侍郎等。力主抗金而得罪秦檜,被以譏訕朝政的罪名貶至新州。享年五十九,卒諡文忠,學者稱致堂先生。

(2)陳:陳述、述說。

(3)策:策略、方法。

(4)光:北宋司馬光,字君實,號迂叟。陝州夏縣涑水鄉(今屬山西)人,世稱涑(sù,ㄙㄨˋ)水先生。司馬光為人溫良儉樸、清廉正直,歷任四朝(仁宗、英宗、神宗、哲宗)重臣。神宗時反對王安石變法,辭官退居洛陽十五年。哲宗時任宰相,盡廢新法。享年六十八,卒諡文正,封溫國公。主編《資治通鑑》,歷時十九年完成,為中國第一部編年體通史。

(5)進:進獻、奉上。

(6)規:法則、規則。

【語譯】

胡寅為南宋高宗直陳振興國家的七條計策,司馬光向北宋仁宗進獻安定家邦的五個法則。

【人物故事】

胡寅

宋高宗建炎三年,胡寅擔任起居郎,曾向高宗呈上奏章,為皇上謀劃了振興國家的七個策略:一是罷和議而修戰略(反對和議,力主抗金)、二是置行台以區別緩急之務(除總台之外,隨軍設置行台,作為在外的中央政務機構,皇上周旋軍旅之間,不需固定住所)、三是務實效而去虛文(留意治軍的實效,避免不切實際的形式)、四是大起天下之兵(以京師強盛的天子之軍充實外地軍營,中國的危難變故自會消除)、五是定根本(鞏固荊州、襄陽防線,作為根本之地,)、六是選宗室之賢才者封建任使之(選任皇族趙氏中賢能之人,以杜絕逆謀者)、七是存紀綱以立國體(力行孝弟之道、喜歡賢良而遠離巧言奉承的人、讚賞清廉、崇尚義行、表揚實際、注重忠厚,以正道立穩國體)。宰相呂頤浩厭惡他言詞懇切正直,乞上罷其職。

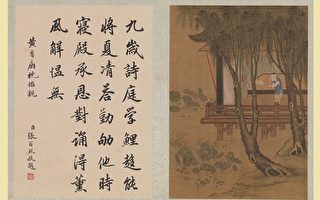

司馬光

宋仁宗嘉佑六年,司馬光主管諫院,曾向仁宗呈上《進五規狀》,為仁宗進獻五個治國規範:一為保業(國君兢兢業業,不生驕傲怠惰之心,才能永保國家基業),二為惜時(珍惜此太平之時,加強打造國家基礎),三為遠謀(深謀遠慮,居安思危),四為重微(防微杜漸,注重小惡小禍的杜絕),五為務實(注重實際,不重形式)。這一年司馬光曾多次上書勸諫,奏章中還有「上仁宗論致治之道有三」,他告訴仁宗政治之道沒有別的,只有三個重點而已:一是任官(善於用人),二是信賞(有功必賞),三是必罰(有罪必罰)。

胡寅曾上萬言書,認為高宗應集合義師,北伐金國,迎請二帝,不該急忙登上王位,但不被採納。徽宗、欽宗二帝被金人擄走後,都慘死在北方。徽宗(高宗生父)死後,為了迎回韋賢妃(高宗生母顯仁太后),高宗向金國求和。紹興十一年除夕,南宋朝廷殺了岳飛。紹興十二年,宋金簽訂「紹興和議」,徽宗靈柩和韋賢妃歸回宋朝。離開時,欽宗(高宗之兄)求韋賢妃轉告高宗,請高宗設法讓他回宋,就算當個太乙宮主也足夠了。韋賢妃說,如果忘了他的託付,就讓自己瞎了眼睛。南歸後的韋氏了解高宗的隱憂,擔心欽宗回來繼承帝位,韋氏再不敢重提那時的承諾。不久韋氏果真失明,宮庭御醫無法治癒,遍尋天下名醫。紹興十九年,有位道士皇甫坦為她針灸,立刻治好一隻眼睛,韋氏請求再治另一眼而被拒絕,皇甫坦請她用這隻眼睛履行當年的誓言,韋氏非常驚訝,也只好作罷。或許胡寅這位忠臣才真正了解欽宗在金國受辱的痛苦吧!

司馬光認為正言直諫是一種美德,他的「三言」「五規」在當時起到了積極的作用。他的盡忠職守還表現在編撰《資治通鑑》,希望「使觀者自擇其善惡得失」,讓皇上從歷史成敗中得到借鑑,對治國的善惡得失,能自我要求。當司馬光去世時,京師的人們都停止營業,前去祭弔,有的甚至賣掉衣服以進獻祭品,千萬人為他哭泣,有如自己親人去世一樣哀傷,從四方來送葬的百姓有數萬人。可見忠君愛民的仁者是深得民心的。

──轉自正見網

(點閱【龍文鞭影】系列文章。)

責任編輯:李梅