【于少保萃忠傳】第九回:叱庶人驟升三品 旌義叟全活萬民

宣德當日令漢庶人殿廷朝見,庶人猶強辯不服。忽左班中閃出一員官來,眾視之乃是侍御史于謙。謙當殿大聲叱曰:「漢庶人不得強辯,吾今與汝明正其罪。汝且聽著:天生蒸民,立君為億兆之主。海內諸侯,莫不臣服,欣戴奉命。今我皇上與汝,名雖叔姪,分實君臣。既有君臣之分,當盡臣子之心。昔者先帝臨御,待汝恩隆無比。今日陛下即位,首加汝之爵封。惟願共輔邦家,睦親骨肉。豈意汝不思盡忠報國,輒敢謀為不軌。初令徐顱四出劫掠,復遣枚青潛結勛臣。用鐵瓜撾死指揮徐鄖,而多營求護衛;陳盛兵赫劫中官侯泰,而強邀絕馬駝。瞻圻是汝之子,寵妾而殺其母,仍絕其嗣。父子夫婦間,垂恩絕義,亦已甚矣。且先帝是汝之兄,讒構百端,謀奪儲位,實欲推刃同氣,大滅彞倫。何忍為哉!散騎軍劫奪旁郡,養亡命橫殺士民。如此逆惡,死有餘辜,尚何強辨?」

漢庶人聽于公喝出平日所為,心膽皆顫,不敢復言。兩班文武見于公言詞嚴凜,聲若洪鐘,矢口發出庶人真正情狀,皆暗暗稱羨他。宣德帝聞于公之言,觸起雷霆大怒,曰:「朕宥得汝,國法不能容也。」即令金瓜武士,拿庶人幽於逍遙城中。過數日夕,朝廷令排宴,大宴庶人三日,令其自盡了。

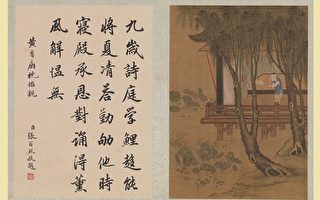

宣帝日前因于謙扈車駕從征之際,料度庶人之謀,灼見無差,今又證庶人之罪,言詞嚴厲如此,宸扆大喜,乃屬意用公。不數月,忽有奏山西、河南二省荒亂。有內旨:特差侍御史于謙,即升都察院僉都御史,兼兵部右侍郎,巡撫二省。明朝御史竟升侍郎,于公一人起也。

于公聞旨,即辭別父母並夫人董氏,單騎帶二僕人前往到任。公時年三十二歲。行香畢,乃立二木牌於院門首:一寫著求通民情;一寫著願聞利弊。二省里老皆自遠來迎公。公皆和顏悅色,款問風俗。里老見公開誠下問,無不悉言風俗。公曰:「今二省飢荒最甚,此為急務。吾欲與諸里老議平糴之法。汝眾里老,俱將吾善言勸諭富豪之家,將所積米穀麥粟,先扣足本家食用之數,其盈餘者照依時價糶與飢民,以救其急。自古貧富相周,有無相濟,此亦一鄉、一邑鄰里之通義也。若有仗義者,每石肯減價二錢,減價至百石以上者,給與冠帶榮身,免其終身差役,並雜色差役。若一二千石以上者,奏請建坊旌表。若不願減價者,勿強之,但行平糴之法。若有奸民擅富要利,坐視飢民,不與平糴者,汝等里老從實舉呈,吾當重罰不恕。」諸里老唯唯領諾。

公又謂里老曰:「今蒙我朝廷發一十三萬銀兩賑飢,吾盡發於二省州、縣官員,分給賑濟。中間多有豪富奸猾之徒,不思飢民得銀止可苟延數月殘喘,反恃強挾逼賑濟銀兩,以償往日拖欠私債者,汝諸里老並飢民被挾逼者,即時鳴告,吾當重治不貸。凡有欠私債者,俱候年豐,漸漸還納。」諸里老唯唯聽命。公又囑曰:「今凶荒之年,多有骨肉至親,不能保全,有遺棄子女者甚多。汝諸里老當即開報州、縣等官,務要設法收養,候歲熟查訪還之。若汝等里甲地方賢良之民,能收養四五口者,吾即犒以羊酒,給尚義之匾;十口以上者,加彩緞,免其各差役;二十口以上者,給與冠帶榮身。汝眾里老當聽吾囑,勿使遺失。」眾里老聞囑,領諾而出。

公即領各府、州、縣,一一開報明白,分上、中、下三戶造冊。限半月之間,排門冊籍,俱赴本院稽查。然亦不時體訪。乃大開倉廩,發粟出穀,賑濟飢民。先將前朝廷發十三萬銀兩,分賑二省。仍每里煮粥於通衢,如窮鄉村落之處,亦每里給米四石,令四人兼押一缸粥。每一飢民來就食者,止許吃四、五碗,即令止之,復令他行動半日,再與之食。此乃是公為民深慮,恐一時食之過多,久不得食之飢民,反傷脾胃,損命者有之,故令行動,不使過傷,實救飢民之良法也。於是飢民扶老攜幼,俱來就食。有惜體面者,有年老並少年婦女,不好出外就食者,著查實計口給米。或給粟麥,或頒與粥食,不使失養。

公又思飢民雖目下得食延生,奈倉廩空虛,倘再遇凶荒,何以接濟?乃大書榜示,告諭富家巨族,勸其捐貸資粟,以備倉廒,以濟飢荒。告諭才出,早有河南富民趙守賢者,家資巨萬,年近七旬無子,乃親赴院中投詞案下,情願將家資悉捐到官,糴穀賑飢,餘者存之義倉。于公見詞,親令起來,以禮優待之。著府官設席款待,加以賓禮,令簪花賜酒,仍備鞍馬旗鼓旌匾,迎送街衢。又以花紅、羊酒、彩緞犒賜其家。即星夜齎本奏聞。

不一月旨下,著有司建坊旌表義民於閭里,仍月給米一石,冠帶榮身。當時趙老冠帶到院拜謝于公。公令免拜,曰:「此是朝廷旌尚義之典,何勞拜謝。」因問趙老:「汝年幾何,有兒子?」趙守賢稟曰:「某今年正七十歲,並無子嗣。」于公曰:「吾觀汝首能尚義,陰德不小。年雖七旬,體貌健厚,非無後者。」乃勸其納妾,以生後嗣。公令里老擇一貧家女到院,命趙老納之。趙老領謝而出。後趙守賢將及一年,果生一子。至院中叩謝于公。公心甚喜,以為天之報施善人,如此之速。于公思:吾才出告諭:趙守賢先來損資賑濟,亦良民之豪傑也。歎羨久之。仍大張榜文勸示。各處張掛。

(點閱【于少保萃忠傳】系列文章。)

責任編輯:李梅