王安石、蘇軾是北宋文壇的兩大巨匠,但他倆又曾是一對有名的「政敵」。王安石變法是北宋乃至中國歷史上的一件大事。作為變法領袖的王安石行事大刀闊斧,雷厲風行;蘇軾則信守中庸之道,認為王安石 「求治太急,聽言太廣,進人太銳」,為此他多次上書,請神宗皇帝不要讓王安石肆意妄為。

因反對新法,蘇軾外放杭州;元豐二年(1079年)調任湖州。他在湖州任上才三個月,就爆發了北宋歷史上有名的「烏台詩案」——御史李定、舒亶等人從蘇軾的詩文中找出他訕謗皇帝和新法的詞句,把他投入御史台監獄,欲置其於死地。

宰相肚裡能撐船

起初,只有弟弟蘇轍為兄求情,其他人都不敢為他說話。關鍵時刻,已經罷相隱居金陵的王安石挺身而出,對神宗皇帝說:「豈有聖世而殺才士乎?」看在老搭檔王安石的面上,神宗放了蘇軾一馬,將他貶為黃州團練副史。

因為變法,王安石受盡群臣攻擊,遍體鱗傷。自熙寧九年(1076年)十月第二次罷相,他一直孤獨地在金陵隱居。此時朝廷舊黨復辟,新法被廢,他的一番心血付之東流,其間又痛失愛子,其心中傷痛可想而知!當「政敵」蘇軾因攻擊新法而遇難時,王安石卻摒棄私見大義相救,並因其「一言而決」,保住了蘇軾的性命。

人們不禁感歎:宰相王安石肚裡能撐船!

「從公已覺十年遲」

元豐七年(1084年)蘇軾被朝廷由黃州貶到汝州。這年秋天,赴汝途中他特意繞道金陵拜訪了王安石。

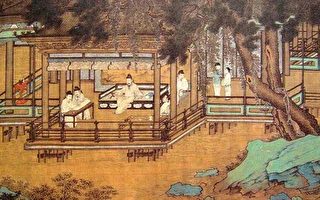

聽說蘇軾來訪,王安石騎著毛驢去江邊迎接。蘇軾來不及換衣服慌忙出船,長揖而禮:「軾,怎敢以野服拜見丞相!」王安石拱手笑道:「禮豈為我輩設哉!」其時王安石63歲,既老且病;蘇軾47歲,也「早生華髮」。但一切都沒有沖淡兩位巨子相會的歡欣。這就是北宋歷史上著名的「金陵之會」。

蘇軾在金陵住了一個多月。二人冰釋前嫌,暢遊鍾山,詩酒唱和,不亦樂乎。蘇軾當時寫的和詩中有這麼一首:

《次荊公韻四絕(其三)》(註)

「騎驢渺渺入荒陂,想見先生未病時。

勸我試求三畝宅,從公已覺十年遲。」

我們從此詩可以領略兩位巨子當時的些許心跡:

——目睹曾經的大宋宰相王安石,如今卻寄身於荒山野嶺中,又患大病,蘇軾心酸不已:我應該趁先生未病時來看望,來晚了;祈望先生康復。一聲「先生」,道出蘇軾對王安石的無比尊崇。

——王安石勸蘇軾買田金陵,與自己卜鄰而居,終老林泉。蘇軾深表遺憾:沒能早點來陪侍先生左右!既表示相從恨晚,也委婉表達出對從前頂撞的歉意。

「金陵之會」距今雖有千年,但我們從蘇軾這首溫婉懇切的小詩中,依然能感受到兩位巨匠惺惺相惜的君子之風。

蘇軾走後,王安石對他人嘆息:「不知更幾百年,方有如此人物!」

兩年後,王安石病逝。蘇軾寫下《王安石贈太傅》,文中稱王安石「名高一時,學貫千載;智足以達其道,辯足以行其言;瑰瑋之文,足以藻飾萬物;卓絕之行,足以風動四方。」

王蘇二人政見不同,只因各自性格不同,看問題角度不同,但本心都是心繫天下、為國為民的;對於對方的人品道德、詩文學問彼此都是互相敬重的。

孔子曰:「君子和而不同」。荊公和蘇公的這段故事對孔子的這句話作了一個生動的註解。@*

注:

「次韻」也叫步韻,按原詩的韻和韻腳次序和詩。

「荊公」指王安石,他被封為荊國公。

轉自正見網。(原標題「歷史故事:金陵之會」)

責任編輯:王堇#