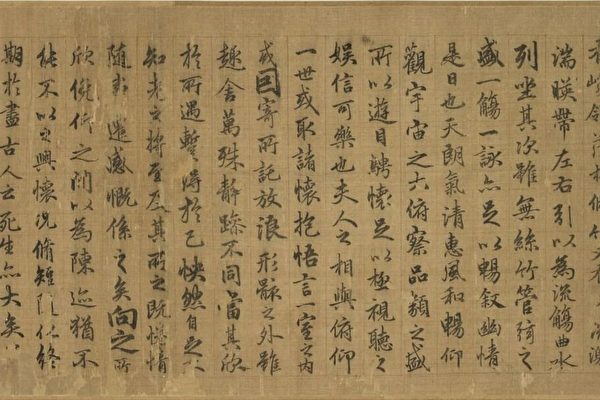

公元353年(晉穆帝永和九年)黃曆三月初三,王羲之在會稽山陰的蘭亭,與名流高士謝安、孫綽等四十一人舉行風雅集會。與會者臨流賦詩,各抒懷抱,抄錄成集,大家公推此次聚會的召集人,德高望重的王羲之寫一序文,記錄這次雅集,即《蘭亭集序》。

《蘭亭集序》在文學史上有極高的地位,在書法上更是達到了一個無法超越的巔峰。

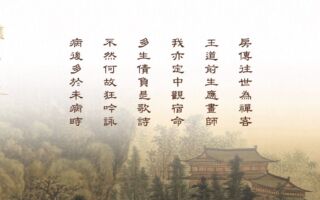

我們都知道王羲之是一位偉大的書法家,其實他還是一位道士。「世事張氏五斗米道,又精通書道。」(《晉書‧王羲之》)王羲之的大家族歷代都是虔誠的道教徒,信奉的是張道陵天師創立的天師道。《潛夫論》記載「因氏王氏,其後子孫,世喜養性、神仙之術。」王羲之常常「與道士許邁共修服食,採藥石不遠千里,遍游東中諸郡,窮諸名山,泛滄海。」他的書法也受到道教文化的影響,閒暇之餘王羲之也會抄寫道教經書,最讓大家熟知的便是《黃庭經》,所以從修煉的角度來解讀這篇《蘭亭集序》就是順理成章的了。

永和九年,歲在癸丑,暮春之初,會於會稽山陰之蘭亭,修禊事也。群賢畢至,少長咸集。此地有崇山峻嶺,茂林修竹;又有清流激湍,映帶左右,引以為流觴曲水,列坐其次。雖無絲竹管弦之盛,一觴一詠,亦足以暢敘幽情。

是日也,天朗氣清,惠風和暢,仰觀宇宙之大,俯察品類之盛,所以游目騁懷,足以極視聽之娛,信可樂也。

這兩段文字比較直白,不難理解,但有一點是常人中的解讀所沒有認識到的,蘭亭及周圍環境的確很優美,一般人到此也會感到身心愉悅,但僅此而己。而王羲之和這些名士都是修道人,大家實際是在一起切磋修煉的體會,彼此根基都很好,其中不少人天目開到了一定層次,能看到、接觸到許許多多在同樣環境中常人看不到、接觸不到也接受不了的東西,才能做到「仰觀宇宙之大,俯察品類之盛,所以游目騁懷,足以極視聽之娛,信可樂也」的境界。

夫人之相與,俯仰一世,或取諸懷抱,晤言一室之內;或因寄所託,放浪形骸之外。雖趣舍萬殊,靜躁不同,當其欣於所遇,暫得於己,快然自足,曾不知老之將至。及其所之既倦,情隨事遷,感慨係之矣。向之所欣,俛仰之間,已為陳跡,猶不能不以之興懷。況修短隨化,終期於盡。古人云:「死生亦大矣。」豈不痛哉!

這從修煉的角度很好理解,說白了就是常人所執著的名利情都是不長久的,不可能是永恆的,一旦失去便會感嘆。

每覽昔人興感之由,若合一契,未嘗不臨文嗟悼,不能喻之於懷。固知一死生為虛誕,齊彭殤為妄作。後之視今,亦猶今之視昔。悲夫!故列敘時人,錄其所述,雖世殊事異,所以興懷,其致一也。後之覽者,亦將有感於斯文。

這一段的關鍵是「固知一死生為虛誕,齊彭殤為妄作」,莊子在《齊物論》中闡釋了這樣的觀點:方生方死,方死方生。人死了元神不滅,進入輪迴,又有一個新的生命產生,從修煉的角度很好理解,王羲之本人是道士,熟讀老莊,不可能不明白,他為什麼會這麼說呢?其實他想表達的意思是只有真正的修煉才能擺脫輪迴,達到生命永恆的美好,而修煉的路又很難很難,作為一個執著滿身什麼都放不下的常人要想達到這個境界是不可能的,是「虛誕」,是「妄作」。

人總是感慨人生無常,尋找生命永恆之路,可又放不下常人中的種種執著,從古到今都是如此。王羲之用文學的手法講出了這一點。

《蘭亭集序》和一般流傳下來的名篇有一個很大的不同的特別之處,就是他的書法美到了極致,美到令人屏息。美在書法章法、美在書法結字、美在書法筆法,合在一處,融為一身全部展現在這件書法上,被稱為「天下第一行書」。世人常用曹植的《洛神賦》中的:「翩若驚鴻,婉若游龍,榮曜秋菊,華茂春松。髣髴兮若輕雲之蔽月,飄颻兮若流風之迴雪。」(《文選》)來讚美王羲之的書法之美。

具體在這裡就不多談了,要說的是《蘭亭集序》是王羲之在一種醉的狀態下寫出來的,他自己也說再也寫不到這個水平。從修煉的角度看很明顯,有神助,才能有這個水平。

書法這種藝術形式也是和天上有對應的,能在人間流傳也是神為了豐富人這一層的生活,同時給人返本歸真的一種點化,所以必須把非常高水平的作品留在人間,王羲之就是這樣一個被挑選的生命。當然不單是書法,其它很多的藝術形式也是如此。

在另外空間看任何藝術作品都是活的,這篇《蘭亭集序》看上去是一篇書法,在深層空間看卻是一層很高層次的天,這層天的結構非常精妙,裡面有許多亭台樓閣,還有許許多多的龍、鳳、飛天等高級生命,所以表現在我們這個空間使人感到極美,也是因為人帶有在高層空間的記憶才能領會到,當然隨著人的本性被各種執著慾望越來越湮沒,能夠真正欣賞的人也越來越少。

——轉自正見網

責任編輯:李梅#