當關在監獄中的囚犯聽說審判他們的官員生病,居然紛紛齋戒為其祈禱;當囚犯們聽說這位官員將調任他職,居然都流淚哭泣。這樣的情形在歷史上也是不多見的,聞者都相當震驚。這位讓獄囚為之禱疾落淚的官員就是唐朝初年負責刑獄的大理寺卿張文瓘。唐朝大理寺卿是從三品,乃朝廷重臣。張文瓘緣何讓獄囚如此感念?

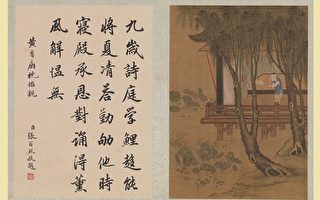

張文瓘(606~678年),字稚圭,貝州武城(今河北省故城縣)人。他幼年喪父,侍母至孝,對待兄長也十分友愛,因此在當地小有名氣。貞觀年間,他通過明經及第,此後歷任并州參軍、水部員外郎、雲陽縣令、中書舍人,遷中書侍郎、參知政事、大理卿等,累遷侍中。

他為官清正,敢於直言。同僚們也都很敬重他。在張文瓘任并州參軍時,開國功臣李勣任并州長史。李勣認為張文瓘之才堪比管仲、蕭何,並說「我不如他」。後來,李勣入朝,張文瓘和兩位同僚為他餞行。李勣贈給兩位同僚佩刀、玉帶,而什麼東西也沒送給張文瓘。張文瓘覺得奇怪,便向李勣請教原因。

李勣解釋道:「某人生性優柔寡斷,我贈他佩刀,是希望他能果斷;某人放蕩不羈,我贈他玉帶,是希望他能自我約束;你沒有什麼做得不好的,我哪裡還需要贈什麼東西給你呢?」入朝後,李勣極力向皇帝推薦張文瓘這個能人,張文瓘得以升遷。

勸諫高宗

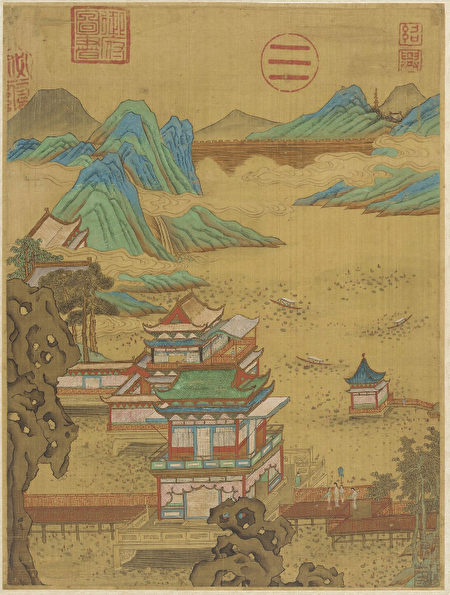

在張文瓘任參知政事(註:相當於宰相)時,唐高宗修建新宮室;為征討四夷,又在官廄養了一萬多匹馬,花費巨大,國庫日漸空虛。張文瓘進諫道:「君王養育子民,應該讓百姓安樂,這樣才能得到富裕安康;使百姓勞苦,百姓就會怨恨甚至反叛……隋朝殷鑑不遠,我們不能不省察。」唐高宗認為張文瓘說得對,遂下令裁減官馬數千匹,還賞賜錦緞給張文瓘。

公正審理案件

咸亨三年(672年),張文瓘兼任太子左庶子,後改任大理寺卿,但仍保留宰相職權。他任大理寺卿不過十天,就裁決疑難案件四百多件,而且判決無不公平合理,就連被判有罪之人都毫無怨言。

一天,張文瓘生了病,獄中的很多囚犯聽說後,紛紛齋戒祈禱,希望他能早日康復,繼續來處理刑獄。當時的人們都稱讚他執法公平寬仁,堪比太宗時清廉正直的大理寺卿戴胄。

上元二年(675年),張文瓘升任侍中,兼太子賓客(註:古代官職)。聽說他將調離大理寺,獄中的囚犯都流淚哭泣。張文瓘竟然如此得人心。

深得皇帝信任

在任侍中期間,嚴肅剛直的張文瓘受到唐高宗格外的信任。有時他因為生病沒有上朝,如果遇到重大事情,高宗一定要問諸宰臣:「和張文瓘商議了沒有?」如果回奏說沒有,高宗就讓他們和張文瓘商議後再說。如果回奏說已經商議過,高宗就馬上准奏。

儀鳳三年(678年),新羅反叛,高宗打算發兵征討。正在家中養病的張文瓘聽說後,抱病進宮進諫道:「近來西部吐蕃犯邊,我軍正屯兵抵禦。新羅雖沒有立即歸順,但軍隊並未犯邊。若東西兩面同時征討,恐怕百姓難以承受。」唐高宗接受了他的諫言,停止了征討新羅的計劃。

就在這一年,張文瓘去世,享壽七十三歲。他被追贈幽州都督,諡號為「懿」。因為他生前曾為李弘的東宮屬官,因而陪葬恭陵。

積福得善報 「萬石張家」

能讓獄囚為之禱疾哭泣的張文瓘,為人處事公平正直,也因此積下福德,兒孫顯貴。

張文瓘的四個兒子張潛、張沛、張洽、張涉後來也都官至三品,一家父子兄弟五人都官至三品,這也是不多見的,因而其家被時人稱為「萬石張家」,並認為這是張文瓘積德行善所得到的善報。漢代三公別稱「萬石」,後泛指官職高的人。他的幾個孫子也都很有出息,都入朝為官。

參考資料:

《大唐新語》

《舊唐書‧卷八十五‧列傳第三十五》

《新唐書‧卷一百一十三‧列傳第三十八》

責任編輯:李婧鋮 @*#