龔明之,字熙仲,是崑山(今江蘇省崑山縣)人。他出身於士族,因至孝至誠的品行而頗得盛名。

北宋宣和三年(1121年),他被選為貢生,赴京師入讀國子監。因離開家鄉,顧念家中父母無人照顧,就把他們都接到了京師。不久後,他母親和弟弟都相繼離世了。京師距離家鄉有數千里之遙,他當時很貧困,沒有足夠的錢能讓死去的親人歸鄉下葬。他不願將母親和弟弟的靈柩暫時停放在寺廟中,也不願將其焚燒、火化。於是,他把家中能換錢的東西都拿出去典當。只要能賣的,他一件都不留。後來,費用還是不足,他就四處求人,求別人借錢給他。就這樣,他終於籌到了把母親和弟弟送回家鄉安葬的錢。

龔明之祖上的墓地在西山,那兒的參天大樹多達數萬棵。但他的族人想從中牟利,就去砍掉那些大樹賣了換錢。龔明之好言相勸,卻無法阻止他們,無奈只好買來一些松樹補種在那兒,他補種的松樹多達上萬株。

龔明之兒時曾侍奉過祖母,他是被祖母養大的。他的祖母李氏對他說:「我三十歲那年得了寒疾,在床上躺了三天,還夢見過一個穿綠袍的判官對我說:『給你七十七的期限』,我想,這可能就是我的壽數了。」

到了崇寧年間,李氏剛滿七十七歲時,果然就病倒了,而且病情十分危急。龔明之憂心忡忡,寢食難安,於是他半夜焚香,向天地神明禱告。他點上香,再把香頂到頭上,一連頂了七天。他甚至聽到自己的腦中有爆裂聲,也不為之所動,反而更加懇切地祈禱、哀求。他流著眼淚向神祈求,讓自己減壽五年來延長李氏的壽命。很神奇的是,到第八天一大早,李氏的病就好了。後來,她果然又多活了五年才去世。

龔明之一生從不揭人的短處,也不說虛偽的假話,他常說每天最受用的就是一個「誠」字。到南宋紹興二十年(1150年)時,他才成為鄉貢士子,而那時他已年過六旬了。有人勸他:「為了今後的仕途,你告訴別人歲數時,少說幾歲,或者乾脆隱瞞不說。」可他卻笑著說:「我一生從沒說過假話,也不想這樣騙自己。」隨後,他如實地向朝廷上報了自己的歲數。

他到了晚年時,皇帝知道他歲數大,卻依然恩准他參加殿試。後來,他在科考中名列前茅,還被任命為高州文學。這時,他已經八十二歲了。按照當時的規定,年過八旬的人是不能再擔任官職的。可江浙籍的在朝官員都一起在朝堂上向皇帝舉薦龔明之,並列舉他的許多忠義之舉。於是,他破格以高齡當上了管理潭州南嶽廟的官員。

說到龔明之的忠義之舉,雖然正史中並沒有詳細的記載,但通過另一位忠義之士對待龔明之的態度,仍可看出龔明之的忠義之心,而此人就是李衡。

李衡,字彥平,江都人。李衡曾做過溧陽縣令,任職期間專以誠意來教化百姓,當地的百姓沒有不敬重他的。夏秋兩次徵稅時,他只是把寫有繳納期限的公文張貼在縣衙大門上,十里八鄉就再也看不到上門收稅的官吏的身影了,而溧陽縣每年都比其它縣更早向朝廷繳納了賦稅。

在他任職的四年中,所轄地內治安良好,犯罪的人很少,監獄甚至沒關押過一個重罪犯人。金兵來犯時,其他官員都把妻子兒女送到外地避難,可李衡卻把自己的家從浙東搬到溧陽。於是,溧陽民心安定,百姓沒有恐慌的。更離奇的是,入侵的金兵像刺蝟豎起硬刺一般,很快在鄰近的郡縣大量出現,而唯有溧陽縣平安無事。

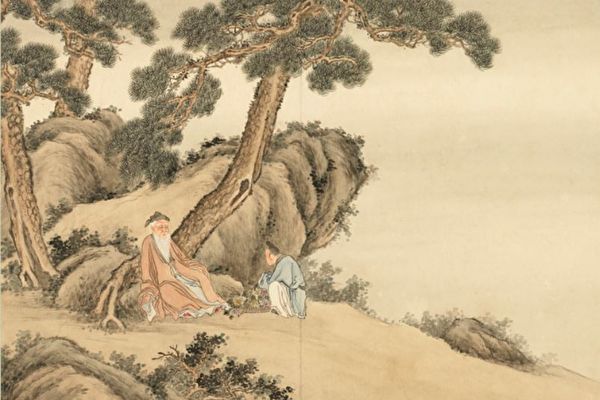

李衡堅守忠義,年至八旬,依然是德高望重、無人能及。而這樣的李衡對待龔明之,如同對待自己的兄長一般,甘願侍奉在其左右。李衡晚年也搬到崑山,居茅屋、穿草鞋,但家中藏書卻超過萬卷。這二人稱兄道弟,為時人所敬仰,被視為崑山二老。

對龔明之十分敬重的不止李衡一人,孝宗淳熙五年(1178年),龔明之向皇帝辭官時,他的同鄉趙再思、林振等二十位官員又向朝廷上奏,請求增加龔明之的品級。

參知政事錢師魏認為,這在此前並無先例,於是覺得很為難。另一位官員吳仁傑就對他說:「您試著跟丞相一起上奏,必定能打動皇上。」錢師魏問他為何,吳仁傑說:「你想啊,龔老以前能以孝心感動神明,如今他必定也能打動皇上。」接著,吳仁傑就把龔明之為祖母祈壽的奇事說給錢師魏聽。錢師魏聽了之後,不覺也肅然起敬。後來,皇帝果然下詔,封龔明之為正七品宣教郎,還賜給了他緋紅色的官服和銀魚袋。

又過了四年,龔明之去世,那時他已超過九十歲了。他還在世時,有一天身體不舒服,卻仍是一副安閒、自在的樣子。當親朋好友們問他的身體狀況如何時,他就吟誦一段詩詞來作答。龔明之還留下遺言,說他去世後,在他的靈柩前只需擺上一水、一花,誦念《論語》、《孝經》就足矣了。@*#

參考資料:

《宋史翼》

《夷堅志》

責任編輯:李婧鋮