《易經》曰:「積善之家,必有餘慶。」如何做到善良?一個人能做到「不履邪徑,不欺暗室。積德累功,慈心於物。忠孝友悌,正己化人,矜孤恤寡,敬老懷幼」,不傷「昆蟲草木」,且「憫人之凶,樂人之善,濟人之急,救人之危。見人之得,如己之得。見人之失,如己之失。不彰人短,不炫己長」,那不僅禍其遠矣,而且還會得到意想不到的回報,或是回報在當事人身上,或是回報在其子孫後代身上,因為上天在衡量著一切。古往今來,這樣的例子比比皆是。本文說一說明代幾則祖先積德行善、子孫得福報的故事。

祖父陰功 子孫顯貴

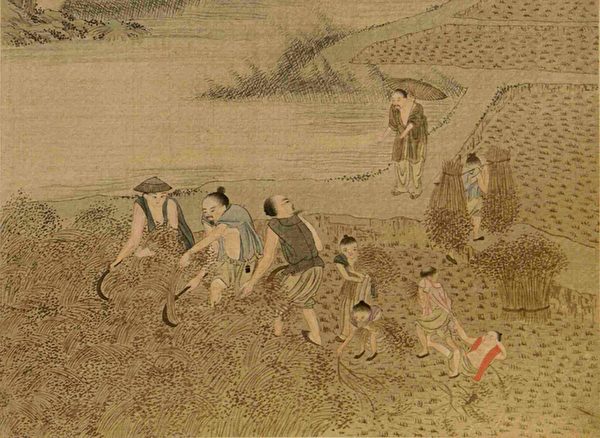

明朝建安(福建建寧)有個叫楊榮的人,祖上世代以擺渡為生。在他曾祖父時,有一年下大雨,溪水上漲,沖垮了很多民居,不少人被水沖著順流而下。其他船家都忙著從水中撈取財物,唯有楊榮的曾祖父和祖父一門心思救人,不撈取一件財物。鄉里有人嗤笑他們愚不可及。

等到楊榮的父親出生後,其家漸漸富裕起來。楊榮的曾祖父去世後,有神人化作道人對楊榮的父親說:「你的祖父有陰功,子孫當顯貴,需要葬在某地。」楊家遂依照神人的點化安葬。

楊榮出生後,年紀輕輕就中了進士,後官至大學士,位至三公。其子孫也多有顯貴和賢者,如楊榮的曾孫楊旦官至兩廣總督、吏部尚書。

雪中救人 天賜貴子

明朝太史馮琦的父親是個秀才,他生平樂善好施。在一個寒冷的飄著雪花的冬日的早上,他出門前去學堂。路上看到一個人躺臥在雪地中,他俯身去看,發現人已經凍得半僵了。於是他脫下自己的綿裘,裹在凍僵之人身上,然後將其帶回家中救醒。

不久後,馮琦的父親夢見有神人告訴他:「你救人一命,完全出自至誠之心,所以上天特命韓琦投胎做你的兒子。」

韓琦,是北宋英宗、神宗時期的宰相,他不僅文采過人,還曾做過大元帥,可以說是文武雙全。宋代文學家歐陽修讚其「臨大事,決大議,垂紳正笏,不動聲色,措天下於泰山之安,可謂社稷之臣」 。其文「詞氣典重」,「有垂紳正笏之風」;為詩不事雕琢,自然高雅。後人在《韓魏公集‧序》中評價說:「公歷事三朝,輔策二朝,功存社稷,天下後世,兒童走卒,感慕其名。」

如此韓琦投胎做一個秀才的兒子,可見秀才是積了很大福分。等到馮家的兒子出生後,遂起名琦,號琢庵。他少年時就十分聰明,年紀輕輕中了進士,此後歷任編修、侍講、禮部右侍郎、禮部尚書等職,還留下了不少向皇帝進諫的文章。他也同樣頗具文采,著有《宗伯集》81卷,內收詩歌300餘篇,其詩好五古、七古,崇尚「樂府」、「建安」之風。

老母好善 子孫累代簪纓

明代莆田有個林氏家族,有一位先祖的老母親為人樂善好施,常常做粉團(相當於現在的麻團)施捨於有需要之人,任何人只要索取,她都慷慨給予而且從無厭煩之色。

一日,一位仙人化作一名道士,來到林氏家索要粉團。每天早晨要六七個,連續要了三年,而老夫人每日都如數給道士,三年沒有一日說一個「不」字。仙人這才確信老夫人是發自內心地行善,因此對她說:「我吃了你三年的粉團,如今想報答你。你的府後有塊地,你死後可以埋葬在那裡。你的子孫有官位的,將如一升麻子那麼多。」

老夫人去世後,他的兒子依照仙人的指點將其安葬。其後,林家就有九人登第,其後累代簪纓甚盛,福建有「無林不開榜」之民謠。

父親為富行仁義 兒子做大官

明朝江蘇省常熟有個叫徐栻字鳳竹的人,他的父親是當地的富戶,為人仗義。

有一年,當地遇上荒年,佃農欠收,徐父就率先免去他們的田租,並把租契撕掉,他還呼籲同鄉的其他富戶也都這麼做,幫助佃農渡過難關。不僅如此,他還打開糧倉,救濟那些貧苦的百姓。

於是有人夜間聽到有鬼在門前唱道:「千不誆,萬不誆;徐家秀才,做到了舉人郎。」連續幾天都有人聽到,連夜不斷。當年,徐鳳竹果然中了舉人。

徐父深感報應不爽,因此更加積德行善,一點也不敢懈怠。他出錢修橋修路,奉齋飯給僧人,接濟窮苦之人。凡是有利於社會和百姓的,他無不盡心去做。

後來有人又聽到鬼在門前唱道:「千不誆,萬不誆;徐家舉人,直做到都堂。」果不其然,徐鳳竹最後做到了兩浙巡撫,相當於現在的省長。

贈金修繕寺廟 子孫登科

明朝嘉興包憑,字信之,其父為池陽太守,生了七個兒子,包憑是老么,長大後入贅平湖袁氏。

包憑博學高才,但不知為什麼,科舉考試一直不中。無奈中,開始留心佛道之學。一天,他東遊到泖湖,偶至一個村寺中,見寺中的觀音像暴露在日晒雨淋中,馬上將囊中的十兩銀子悉數拿出,交給寺廟中的僧人,讓其修繕屋頂。

僧人告訴他由於工程大、銀子少,恐怕難以完成。包憑遂又從行李中取出四匹松布和七件新衣服交給僧人。他的僕人有些捨不得,就勸阻他,但包憑卻說道:「只要聖像無恙,我赤裸著身體又有何妨呢?」

僧人聽罷,垂淚道:「施捨銀錢和衣服布匹,並非難事,難得的是施主的這片心意。」

後來寺廟修繕屋頂完工後,包憑與父親同遊並留宿在寺中。當晚,包憑夢見有佛對他說:「你的兒子當享世祿矣。」意思是他的兒子會做官,後來,他的兒子包汴、孫子包檉芳皆登第、做顯官。

商人不隱錢財 子孫顯赫

明代嘉靖皇帝時期的「天下三才」之一的楊博,是一代名臣。他的父親早年在淮揚經商。一次,一位從關中來的鹽商將上千兩的銀錢寄放在楊家,說等以後再來取。不料,那位鹽商離開以後,竟很長時間都杳無音信。

楊父便將銀錢埋在花圃裡,上面種上花卉,與此同時,派人到關中尋找那位鹽商。等找到鹽商家,才知曉鹽商已經去世,家中只有一個兒子。楊父便邀請鹽商的兒子來到楊家,指著花圃說:「這裡有你父親寄存的金錢,現在就交給你了!」

鹽商的兒子不敢拿,楊父說道:「這是你家的財物,何必推辭呢?」於是說出前因。鹽商的兒子非常感動,千恩萬謝帶著錢回去了。

後來楊父生了楊博,楊博自幼聰明好學,官至吏部尚書;楊博的兒子楊俊民也官至戶部尚書。

上述幾則故事正說明了「積善之家必有餘慶」確實是不虛的啊。@*#

參考資料:

宋 李昌齡《太上感應篇》

《了凡四訓》

《明史 楊榮傳》

《歷史感應統紀》

責任編輯:李婧鋮