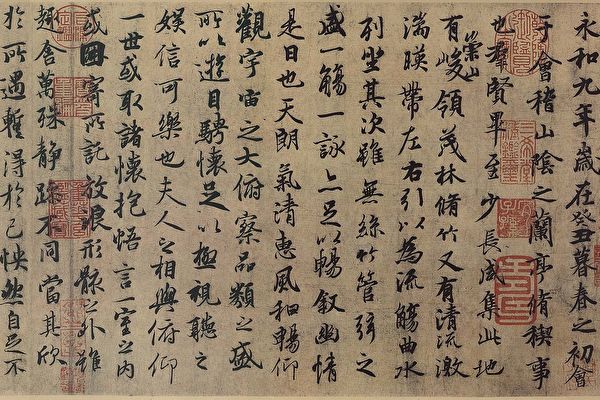

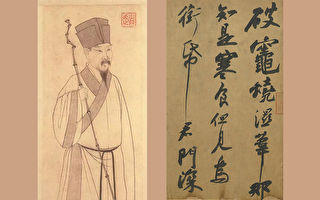

王羲之是東晉著名的書法大家,擅長隸書、楷書、行書等多種字體。他博採眾長,卻又自成一家,剛柔並濟,有著「書聖」的稱謂,並影響著後世的書法大家。南朝梁武帝蕭衍讚歎道:「王羲之書字勢雄逸,如龍跳天門,虎臥鳳闕,故歷代寶之,永以為訓。」酷愛其書寫的《蘭亭集序》的唐太宗亦給了相當高的評價:「心慕手追,此人而已,其餘區區之類,何足論哉!」

能取得如此成就的王羲之,自然與其刻苦練習和信奉道教密不可分。他的父親王曠,是當時有名的書法家。受父親影響,王羲之六歲就開始練字,七歲時拜有名的女書法家衛鑠衛夫人為師,有一種說法是衛夫人是他的姨母。衛夫人酷愛書法,是大書法家鍾繇的徒弟,「得其規矩,特善隸書」。鍾繇曾稱頌衛夫人的書法道:「碎玉壺之冰,爛瑤台之月,婉然若樹,穆若清風。」

有著家學淵源和名師的指導,加上王羲之的勤奮,他的書法進步很快。十二歲那年,他偶然在父親的枕頭下發現前朝的一本叫《筆論》的書,內容是教人寫字時如何運筆的。王羲之就偷偷將書拿到自己的房間閱讀。

被父親發現後,王曠問他為何要偷拿自己祕藏之書,王羲之笑而不答。王曠擔心他現在的年齡還看不懂用筆之法,無法體會其中的奧妙,就說等他再長大一些再傳與他,但王羲之卻向父親拜請說:「請允許兒子現在就看這本書吧。等長大了再看就耽誤兒子的發展了。」王曠很高興看到兒子這般努力,就同意了兒子的請求。

在此後的日子裡,王羲之按照《筆論》中所講的方法練習,不到一個月就有了長足的進步。

衛夫人看到王羲之新寫的字後,大為感慨,她對太常王策說:「這個孩子一定是看到過如何用筆的祕訣了,如今見他的書法,已頗為老成。」又道:「將來他的成就一定會超過我的。」

對於老師的誇讚,王羲之淡然處之,更加刻苦練字。相傳他即便在休息的時候,也在揣摩字體的結構、間架和氣勢,時常手隨心想,在衣襟上勾勾劃劃,時間一久,把衣襟都劃破了。還有傳說指王羲之家旁邊有一個水池,他常常在池邊習字,因此池水盡黑。

除了刻苦之外,影響王羲之書法風格的還有其對道教的信仰以及由此形成的曠達的性格。史載,王氏家族「世事張氏五斗米道」。早期王羲之曾抄寫經書,性格等難免受到道教文化潛移默化的影響,其書法體現的平和自然以及筆勢透出的委婉含蓄、遒美健秀就是例證。

長大後,王羲之最初也踏入了官場,先做了祕書郎,其後征西將軍庾亮請他做了參軍,王羲之的職位累遷至長史。

一次,皇帝在北郊舉行祭祀儀式,需要更換寫有祝祭文的木板,祭文由王羲之書寫。工匠們在削刻王羲之的字時,發現他的筆跡竟然透入木板有三分之深,可見其筆力是何等的雄厚。「入木三分」的成語由此而來,後來用來比喻評論深刻中肯或描寫生動逼真。

三十三歲時,王羲之寫下了傳世之作《蘭亭集序》,三十七歲寫了《黃庭經》。在他寫完《黃庭經》時,空中突然傳來一個聲音:「你的書法連我都被感動,何況常人呢。我是天台丈人。」天台丈人應該是一位神仙吧。

堪比王羲之刻苦之功的歷代名家中,不能不提到北宋著名的政治家、文學家范仲淹。范仲淹不僅政績卓著、文學成就突出,而且他推崇的「先天下之憂而憂,後天下之樂而樂」的思想和節操,對後世產生了深遠的影響。

范仲淹不到三歲時,父親過世,母親謝氏帶著幼兒,改嫁到淄州長山人朱文翰家,范仲淹也改從其姓,取名朱說。雖然家貧,但年少的范仲淹就開始發奮讀書,並去附近山上的醴泉寺寄宿學習。

在醴泉寺讀書期間,范仲淹每天「煮粟米二合,作粥一器,經宿遂凝。以刀為四塊,早晚取二塊,斷薤十數莖,酢汁半盅,入少鹽,暖而啖之,如此者三年」。就是說,范仲淹每天用二合(容量單位)小米煮一鍋粥,過了一宿凝結後,就用刀劃成四塊,早晚各取兩塊,再切些薤莖(一種蔬菜),澆上醋汁,加點鹽,熱一熱就吃了。吃完繼續讀書,但他對如此清苦的生活卻並不在意。這一吃就是三年。

成語「斷齏(音同「機」)劃粥」即來源於此。薤,同齏,醬菜或醃菜之類的。後該成語用來形容貧苦中刻苦求學。

長大後,范仲淹知道了自己的身世,他十分傷感。此後,他辭別母親,前往應天府(今商丘)讀書。《宋史》上說他讀書「晝夜不息。冬月憊甚,以水沃面;食不給,至以糜粥繼之。人不能堪,仲淹不苦也」。意思是說他讀書日夜不輟,在寒冷的冬天,學習累了,就用冷水洗臉提神。食物不夠,就用粥充飢。別人難以忍受的,范仲淹卻不以為苦。

另據記錄宋代重要人物事蹟的《三朝名臣言行錄》中記載,范仲淹在應天府讀書時,「晝夜苦學,五年未嘗解衣就寢……遂大通六經之旨,慨然有志於天下。常自誦曰『士當先天下之憂而憂,後天下之樂而樂』。」那時的范仲淹就有如此抱負,怎不令人景仰!

無疑,王羲之的入木三分與范仲淹的斷齏劃粥都在啟迪後人,若想取得不凡的成就,首先要做到的是勞其筋骨、苦其心志。但看古今有大成就者,哪個不是如此呢?@*#

參考資料:

唐張懷瓘《書斷‧王羲之》

宋曾鞏《墨池記》

宋釋文瑩《湘山野錄》

宋江少虞《宋朝事實類苑》

責任編輯:李婧鋮