(http://www.iloveguava.com)

編者按:歷史是一面鏡子,可以讓我們從中獲得許多經驗以及教訓,但是由於人為的刻意隱瞞或是疏失,歷史上有著許許多多的懸案,而這些所謂的懸案卻因為資料不足,難以得到真正的解釋,在短少的歷史資料中,我們只能獲得極度有限的文獻可供推測,歷史學家們每每為了客觀資訊及紀錄的不足而唏噓不已,我們只能得到這樣的一個可悲的事實:「我們所能知道的歷史,實在太少太少....」不過卻又有位聞名海內外的人物說過這麼一段話:「要完全揭開宇宙、時空、人体之謎唯有“佛法”,他能區分真正的善与惡、好与坏,破除一切謬見,而予以正見。 」

照這麼說來,如果我們想要知道真實的事物是什麼的話,也許只有超越這個「真實」,我們才能夠看到真正的「真實」吧!

—————————————————————————

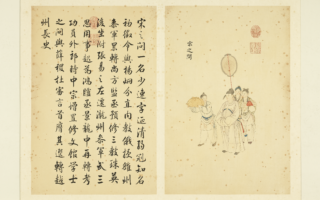

開寶九年十月十日(1976年11 月14日)晚上,宋朝的開國皇帝宋太祖趙匡胤突然去世。第二天,他的弟弟趙光義繼承了皇位,即曆史上的宋太宗。對於宋太祖的死,《宋史·太祖本紀》上只有一段簡略的記載:“癸丑夕,帝崩於萬歲殿,年五十,殯於殿西階。”但宋代的筆記野史上卻有一些頗為離奇的記載。文瑩《續湘山野錄》記載,二十日那天,“上御太清閣四望氣。……俄而陰霾四起,天氣陡變,雪雹驟降,移仗下閣。急傳宮鑰開端門,召開紂王,即太宗也。延人大寢,酌酒對飲。宦官、宮妾悉屏之,但遙見燭影下,太宗時或避席,有不可勝之狀。飲訖,禁漏三鼓,殿雪已數寸,帝引柱斧戳雪,顧太宗曰:‘好做,好做!’遂解帶就寢,鼻息如雷霆。是夕,大宗留宿禁內,將五鼓,伺廬者寂無所聞,帝已崩矣。太宗受遺沼於柩前即位。”可能這段傳聞在宋代流行很廣,因而李燾《續資治通鑒長編》雖認為這一傳聞“未必然”,但也不得不摘錄在書中,留侍他人詳考。由於《續湘山野錄》中的這段記載,語氣隱隱約約,文辭閃閃爍爍,於是便給后人留下了“燭影斧聲”的千古之謎,自宋代以來,不知有多少文人學者探究過這個問題,即宋太祖究竟是怎麼死的。

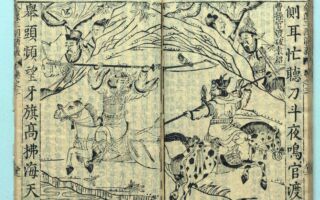

一種意見是,宋太宗“弒兄奪位”。持此說的人以《續湘山野錄》所載為依據,認為宋太祖是在燭影斧聲中突然死去的,而宋太宗當晚又留宿於禁中,次日便在靈柩前即位,實難脫弒兄之嫌。蔡東藩《宋史通俗演義》和李逸侯《宋宮十八朝演義》都沿襲了上述說法,並加以渲染,增添了許多宋太宗“弒兄”的細節。另一種意見認為,宋太祖的死與宋太宗無關,持此說的人引用司馬光《涑水紀聞》的記載為宋太宗辯解開脫。據《涑水紀聞》記載,宋太祖駕崩后,已是四鼓時分,孝章宋后派人召太祖的四子秦王趙德芳人宮,但使者卻徑趨開封府召趙光義。趙光義大驚,猶豫不敢前行,經使者催促,才於雪下步行進宮。據此,太祖死時,太宗並不在寢殿,因而不可能“弒兄”。畢沅《續資治通鑒》即力主這一說法。還有一種意見,雖沒有肯定宋太宗就是弒兄的凶手,但認為他無法開脫搶先奪位的嫌疑。在趙光義即位的過程中確實存在一系列的反常現象,即據《涑水紀聞》所載,宋后召的是秦王趙德芳,而趙光義卻搶先進宮,造成既成事實。宋后女流,見無回天之力,只得向他口呼“官家”了。《宋史·太宗本紀》也曾提出一串疑問:太宗即位后,為什麼不照嗣統繼位次年改元的慣例,急急忙忙將只剩兩個月的開寶九年改為太平興國元年?既然杜太后有“皇位傳弟”的遺詔,太宗為何要一再迫害自己的弟弟趙廷美,使他郁郁而死?太宗即位后,太祖的次子武功郡王趙德昭為何自殺?太宗曾加封皇嫂宋后為“開寶皇后”,但她死后,為什麼不按皇后的禮儀治喪?上述跡象表明,宋太宗即位是非正常繼統,后人怎麼會不提出疑義呢?

近世學術界基本上肯定宋太祖確實死於非命,但有關具體的死因,則又有一些新的說法。一是從醫學的角度出發,認為太祖死於家族遺傳的燥狂憂郁症。一說承認太祖與太宗之間有較深的矛盾,但認為“燭影斧聲”事件只是一次偶然性的突發事件。其起因是太宗趁太祖熟睡之際,調戲其寵姬花蕊夫人費氏,被太祖發覺而怒斥之。太宗自知無法取得胞兄諒宥,便下了毒手。縱觀古今諸說,似乎都論之有據,言之成理,然而有關宋太祖之死,目前仍未找到確鑿無疑的材料。

(http://www.dajiyuan.com)

相關文章