(http://www.iloveguava.com)

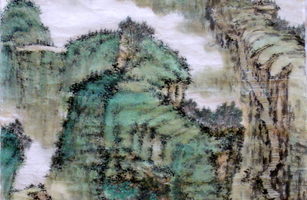

【大紀元6月5日訊】《獨覽梅花掃腊雪》/法輪功學員章翠英作

又名《獨覽梅花》,“中國畫是無聲的音樂,有節奏,有韻律,能給人帶來輕松、愉快、遐想、回味和深思。我曾畫了一幅音樂的符號1234567‘獨覽梅花掃腊雪’。”(章翠英《我的藝術之路》)這是作者在藝術上的探索和嘗試,她試圖通過繪畫作品讓人們體會到音樂的趣味,她想描繪一种視覺和听覺相通的“通感”意境,一种“畫中有樂,樂中有畫”的境界。

我國著名的現代文學家朱自清(公元1898-1948年)先生,早就進行過這方面的探索,他有一篇散文《荷塘月色》,就描述了這种“通感”的意境。他看到荷葉像“舞女的裙”,月光下白色的荷花像“明珠”,像“星星”,像“剛出浴的美人”。“微風過處,送來縷縷清香,仿佛遠處高樓上渺茫的歌聲似的。”他聞到荷葉的“清香”,這“縷縷清香”,使他感到仿佛听到“遠處高樓上渺茫的歌聲似的”。為什么會這樣呢?這“縷縷清香”,或濃或淡,似有似無,忽遠忽近,若疾若徐,使他感到具有某种旋律和節奏感,好像遠處高樓上傳來的歌聲那樣。這里描述了一种嗅覺和听覺相通的“通感”意境。“塘中的月色並不均勻,但光與影有著和諧的旋律,如梵婀玲(——一种西洋樂器)上奏著的名曲。”月光在荷塘中的“月色”、“光与影”是作者看到的,他覺得月色的“光与影”似乎有著某种“和諧的旋律”,感到好像听到“梵婀玲上奏著的名曲”,這里又描述了一种“畫中有樂,樂中有畫”的境界,一种視覺和听覺相通的“通感”意境。

前面作者在《醉八仙圖》的畫解中寫道:“八仙醉了,作者醉了(她是中秋節醉后畫的),連我們看這幅畫的人聞到點酒味儿也都醉了。你嘗,王母娘娘的蟠桃真好吃!你喝,王母娘娘的美酒真香啊!”看飲酒的畫——產生“條件反射”——聞到酒味儿了——甚至有點醉意。這是不是也可以說是視覺和味覺之間的“通感”呢?俄羅斯科學家巴甫洛夫研究“條件反射”,每次喂狗就搖鈴,后來一搖鈴,狗就吞唾液,其實根本就沒有端狗食來。這是不是也可以說是听覺和味覺之間的“通感”呢?所以“通感”也者,其實不只是作家和畫家才有,我們每個人都有,連狗也有,只是你平常不太注意而已。這都是常人層次感覺之間的“通感”。

“老聃(dan)之弟子有亢倉子者,得聃之道,能以耳視而目听。……亢倉子曰:傳之者妄。我能視听不用耳目,不能易耳目之用。”(《列子仲尼》)亢倉子承認自己具有特异功能,能“視听不用耳目”,他不承認自己能“換感”——把感官調換一下,用耳朵去看,用眼睛去听,所以,他認為傳言是錯誤的。其實,用耳朵識字現已為實驗所證實,只是用眼睛听還沒听說。當然,這已不是常人層次的“通感”,而是超越常人層次的特异功能了。

More paintings see: www.zhangcuiying.org(http://www.dajiyuan.com)