第二十六課:大學首重明新

【原文】

大學首重夫明新,小子莫先於應對。其容固宜有度,出言尤貴有章。智欲圓而行欲方,膽欲大而心欲小。

【字詞義解釋】

(1)大學:書名。原為《禮記》中的一篇,宋・朱熹將其與《論語》等書合稱為「四書」。

(2)首:首先。

(3)重:重視、著重。

(4)明:即明明德,發揚原有光明的德性。第一個「明」作動詞,發揚、彰顯。《大學》首句云:「大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。」

(5)新:日新,天天更新。《大學》又云:「苟日新,日日新,又日新。」

(6)小子:小孩子。

(7)應對:語言的對答。

(8)容:容貌儀態。

(9)固:固然。

(10)宜:應該。

(11)有度:適中合度。

(12)出言:說話。

(13)尤貴:特別重視。尤,特別。貴,重視。

(14)章:條理。

(15)智:智慧。

(16)欲:要。

(17)圓:圓融。

(18)行:行為。

(19)方:方正。

【譯文參考】

《大學》這一本書首先重視的是,每個人應當發揚自己原有的美德,日日更新,每天都有進步;小孩子首先要學應對進退的語言和禮節。人的儀態舉止固然應該適中合宜,說話尤其重視有條理。智慧要圓融而行為要端正,膽量要大而心思卻要細密。

【讀書筆談】

《大學》為曾子所著,講的是以弘揚仁德為本,方能做到從修身齊家一直到實現治國平天下的道理。如果說小學講的重點在於日常生活中與父母長輩,兄弟姐妹,親朋好友如何相處,目的在於學會最基本的言語應對和進退的禮節,成為一種生活常識和良好習慣,也就是見到人,知道如何說話和行動了,不至於出現失禮之錯了。跟不同輩分和身份的人,在不同場合都知道如何不失禮數地應對、接待和相處了,那麼下一步,就要重點學習和懂得為何要這樣待人的根本道理了。

這個根本道理,是一切禮節,一切人與人接觸時的進退、應對行為的原則或者說宗旨。這個原則就是仁德,就是道義,合起來就是人們常說的道德。也就是曾子著述的《大學》所要講述的明德,治國的根本。人長大了,要懂得人生最大的目標和志向就是以德治理天下,教化天下,讓所有人都懂得活著的意義就是達到至善的境界。做人做事的出發點和目標都是至善。

而小學就是孩子們的啟蒙教育,最著名的是《三字經》、《弟子規》,本系列和其它童蒙典籍,啟蒙時,首先講的是孩子們能理解的善,以此為根本,但是還無法深入講大道理,所以主要重點講的是日常人倫關係,如何待人,如何言語,如何進退,如何守住禮儀規範,然後就是打下將來讀古典書籍的基本知識,學會文字和句法,以及了解許多做人的歷史典故。以備將來進一步系統學習道德。

也就是說,長大後,小學學的行為舉止和言語句法,不能停留在知道如何做,而不知道為何要這樣做的道理,古人常說知其然而不知其所以然,講的就是這樣的意思。既然長大了,就要系統學習行為規範和技能知識背後的大道理。這樣才不會教條古板,死守外在的禮數,分不清本末和主次,成了沒有圓融智慧的迂腐文人。

比如男女授受不親是一般男女相處常規,但是如果身處特殊境遇,比如偶然間碰到一單身女子渡河時溺水,只有自己一位男子在場,此外無人可救她,需要自己救人並背她渡河,情況緊急,這時,就不能按常理做事,要知世間的規定和禮數,終究是為了人與人之間,家族與家族之間,彼此尊重友好相處,不至於招來不平、怨恨、誤解,避免矛盾和爭鬥,讓社會平和。歸根結底,是讓人懂得愛護他人,有個基本的底線。但是如果因為固守禮數規定,而見死不救,那就變成禮數妨礙了大道,妨礙了為善的根本原則,那麼在這種特殊情況下,原有的一般禮數或者固定的規範,就不能再死守,救命最為重要,是最大的符合仁德道義的行為。

再比如,君君臣臣,父父子子,講的是君臣父子之間要有上下的規矩和本分,臣子或者子女要懂得尊重上位者的決定並執行命令,但是如果為君者,為父者,德行嚴重有虧,就要有勇氣阻止他的命令,不可唯命是從,否則就會讓君讓父做出不義之舉,反倒助紂為虐,不僅自己不道義,還陷自己的君主或者父親於不義。也就是說,任何事都要把握是否符合道德,是否光明正義來思考。這就是《大學》講的「止於至善」的道理。

正所謂事情有輕重緩急,事急從權,一切都從根本上思考怎樣做才是真正善待他人,才是最合適的,這樣做就不會教條。所以,禮數與規定的背後,是道德,不可忘了禮數進退等待人的規矩,其目的是為了實現道德的教化。此為守禮的根本。但是要注意,不可以此為藉口,否定一般情況下的基本禮數,人們需要一個基本規範,否則,就會讓社會秩序變得很混亂。一切事情都要有度。凡事不可走極端。

所以,本課在講明大學首重明新,也就是講明首先看重讓人明白德性,並日日修正自己,天天有新的領悟進步後,很快回到孩子需要如何做的教導,小孩子首先要學應對進退的語言和禮節。人的儀態舉止應該適中有度,說話要有條理。智慧要圓融但是不忘行為要端正,才智始終要圍繞正道起作用,膽量要大而心思卻要細密周全。不能魯莽。也就是膽大心細,有勇有謀才行。看起來講中庸,實際上是圍繞道德這個根本在講如何正確學習和應用這些通用的禮儀和言語,善用才智和勇氣。

【說故事時間】

《大學》首句云:「大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。」要達到止於至善,首先要做的是「明明德」的功夫,第一個明是明白後加以弘揚,第二個明,是光明正大,所以明明德就是使人天生的光明善良的美德能夠弘揚開來,而讓天賦性靈發光的方法就是內省,吾日三省吾身,透過反省找出缺失,改正缺失,不斷地向內找,不斷地修正,去掉自己的執著心,一直達到至善的境界為止。

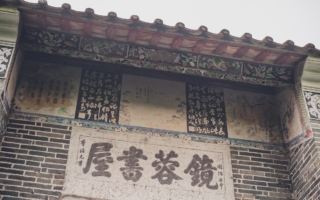

宋朝有一個人名叫趙概,每天用投豆的方法來檢視自己的行為得失。他準備了三個盒子放在書房裡,一個是空的,一個放黃豆,一個放黑豆。每天晚上睡覺之前,趙概就打開這三個盒子,仔細回想自己一天的言行,如果說了一句好話,做了一件好事,或有一個好的想法,就取一粒黃豆投進空盒;如果說錯話惹是非,做了壞事,或有過壞念頭,就取一粒黑豆投入空盒。藉著空盒裡的黃、黑豆子的多寡來提醒自己改正過失。一開始黑豆投的數量比黃豆多,但漸漸地黃豆越來越多,黑豆越來越少,趙概的道德修養也越來越高。

孔子說:「見賢思齊焉,見不賢而內自省也。」「思齊」就是想著要向賢者看齊,「內自省」就是不斷向內找出自己的不足,這樣就能不斷進步,達到至善圓滿的境界。

(資料來源:正見網傳統文化教材)

點閱【幼學瓊林】連載文章。@#

責任編輯:王愉悅