第二十二課:看明君與忠臣

【原文】

唐太宗為臣療病,親剪其鬚;顏杲卿罵賊不輟,賊斷其舌。

【字詞義解釋】

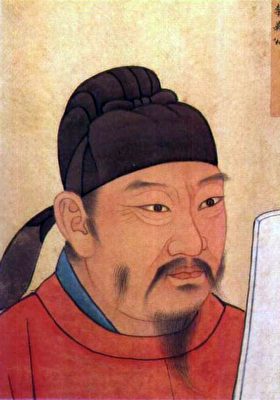

(1)唐太宗:李世民。在位時任賢納諫,國泰民安,史稱「貞觀之治」。

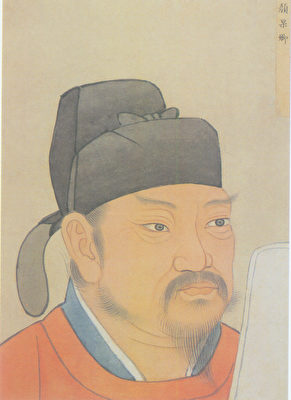

(2)顏杲(gǎo)卿:唐琅琊人。安史之亂時,起兵討伐叛賊,失敗被俘,瞋目(張大眼睛,怒目視人)罵賊不住口,被安祿山命人割斷舌頭,噴血而死。

(3)輟:停止。

(4)斷:割斷。

【譯文參考】

唐太宗親自剪下鬍鬚,為臣子李績(jī)配藥治病;顏杲卿痛罵叛賊,不肯屈服,被安祿山割斷舌頭。

【讀書筆談】

該課的兩個典故,一個是君,一個是臣,雖然不是一個帝王的君臣,但是同樣體現了仁義為主題的君臣之道,用今天的話講,是上司、領導和下屬的仁義與忠義的相處之道。

為君者要像唐太宗那樣,如同父親那樣關愛臣民,為救治臣子,親自剪下自己的鬍鬚入藥。而臣民要像子輩那樣擁有忠義之心敬重君主,保家衛國。所以自古就有君君臣臣,父父子子的說法,君臣的關係往往被比喻為父子的關係。目的是提醒不同身分的人,都要承擔起自己的義務和責任,而君王更是君子的表率。

君子就要仁愛,無私,更要懂得是非善惡,任人唯賢,身居高位更要謙恭待人,禮賢下士,有錯必改,此為孔子說的君子的品德。君王就要成為天下君子和臣民的表率,所以絕不能居高位而有傲慢驕橫之心,孔子說:為政以德。這一切,唐太宗都做到了。唐太宗能成為中國一代偉大的賢明帝王,正是踐行此理的結果。如今全世界記憶中輝煌無比的禮儀之邦、華夏文明,都源自對唐朝的仰慕。所以世界各地的唐人街才會成為海外中國人居住地的代稱。唐人成了歷史記憶中最美最文明的華人形象。

至於忠義,並非今天中共教育的愚忠,忠義的後邊跟著一個義字,是非常關鍵的詞語,因為中國同樣有「助紂為虐」的教訓(就是幫助暴君商紂王為非作歹,殘害百姓和臣子)。如果你的忠心,是違背道義的,是幫助暴君殘害百姓,則失去忠的意義,變成害人的工具了。所以,忠義兩個字不可分,忠的前提是符合道義。這個道理跟信義一詞同理。

孔子的《論語》裡有這樣一句話:「信近於義,言可復也。」意思是說,堅守信用、約定、承諾等等這樣的事情,必須是靠近道義、符合道義的,否則,就不能去做,不能隨便就答應對方,做了就等於幹壞事,所以這種情況,不存在是否守信用的問題。因此中國古代才有「擇其明主而事之」的人生教誨。懂得遠離小人,聽忠言,任用賢能的君主,才最值得侍奉和盡忠。才不會因此殘害百姓,造下罪業。

如果我們做任何事,都能想一想自己的選擇和行為是否符合天地良心,是否符合道義,那麼人生就不會有太多的遺憾、失落、不知所措和各種不安了。所以說古代教育的核心,在於教會人正確的人生價值觀,做人的正理。讀歷史也好,讀典故也好,為的都是德育。讓善良的天性不會被各種慾望所矇蔽和改變。

有人說了,那有些帝王犯錯了,是否馬上要離他而去呢?當然不是,比如朋友有了錯誤,就應該要離他而去嗎?正確的做法是給出忠言,給予改錯的機會,此為良友。何況國家大事呢。如唐玄宗,晚年糊塗,沉迷音律歌舞和楊貴妃的美色,疏於朝政,用人不明,導致安史之亂。雖然他並沒有像商紂王那樣以炮烙等酷刑殘害百姓,也並未做下挖心給妖妃妲己入藥、殘害忠良的傷天害理的事情,不過是沉迷聲色,一時被矇蔽,但是也就讓人看到,君王的糊塗,會危害多大。這時的臣子,要勸諫帝王,給出忠告,同時還要守護國家和百姓,而不是拋棄君王,讓國家輕易陷於改朝換代的動盪和戰爭之中。

因為分裂和統一的過程,極為漫長和殘酷。周朝的春秋戰國,漢末的三國兩晉南北朝,唐末的五代十國等等,分裂與統一的過程,經歷的往往是幾百年的戰爭與動盪,所以,不到天理難容的地步,不可輕言改朝換代和君王的廢立。此為忠臣所為,目的還是保護國家和百姓擁有來之不易的太平。符合忠義的正理。

【說故事時間】

剪鬚和藥

唐太宗對早年與他一起征戰天下的將領們情義深重。有一個功臣李績得了重病,久治不癒,太宗請來御醫為他診治。醫生把脈後,開了處方說,用人的鬍鬚燒成灰,配合藥服用就可以治好這種病。太宗一聽,便將自己的鬍鬚剪下,燒成灰給李績配藥方。李績服藥後,病情果真痊癒。

古代的人認為「身體髮膚,受之父母,不敢毀傷」,而太宗竟然為了治李績的病剪下鬍鬚,因此李績十分感激太宗的恩情,痛哭流涕地叩頭謝恩,把頭都磕出了血。太宗說:「我是為國家著想,有什麼值得感謝的?」

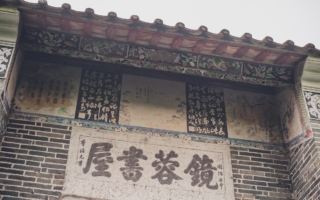

顏常山舌

顏常山,就是唐代的顏杲卿。安史之亂時,顏杲卿任常山郡太守,當時叛軍史思明率賊兵進逼,常山軍民晝夜苦戰抵抗,但因太原節度使王承業擁兵不救,以至城破,顏杲卿與兒子顏季明被俘。叛軍用刀架在顏季明的脖子上,逼顏杲卿投降,顏杲卿始終不屈,顏季明被殺。之後顏杲卿被押到洛陽,見到安祿山時大罵不已,叛兵鉤斷他的舌頭,仍含糊大罵,至死不屈。

南宋文天祥被囚時所寫的《正氣歌》中,列舉了歷代的忠臣烈士,其中提及了「為顏常山舌」,指的就是顏杲卿被斷舌後仍大罵賊人至死的事蹟。

(資料來源:正見網傳統文化教材)

點閱【幼學瓊林】連載文章。@*#

責任編輯:王愉悅