古今中外有許多缺乏操守的政治人物在當權後,親屬們都相應地獲得了相當的利益及地位。

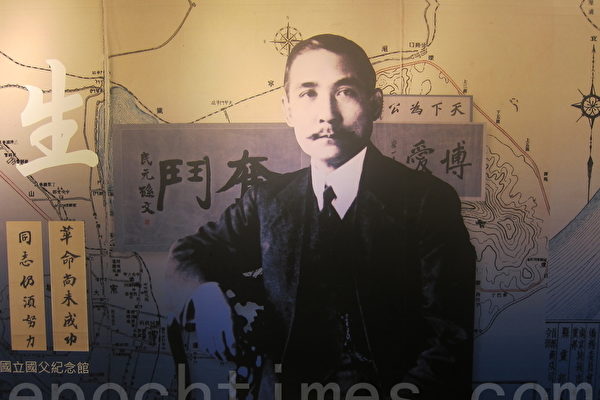

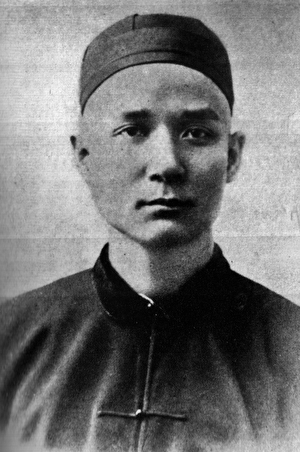

中華民國的創建者孫中山先生當了大總統之後,依現今世人的觀念,他大可安排親人們得到相當的財富及地位,然而面對親人們,他卻做了這樣的回應……

姐姐孫妙茜想為兒子謀職

孫中山與親姊孫妙茜二人感情一向很好,小時二人常一起打柴、挑水、採野菜維生,在孫妙茜要成年時母親想為她纏足,但孫中山知道這樣做非常痛,因而請求母親放棄為姊姊纏足的念頭。

孫妙茜成年後嫁給同鄉商人楊紫輝為妻子,因孫妙茜無法生育,所以收養了親友的孩子楊子聰,不久後楊紫輝病逝,母子二人生活困苦。這時的孫中山忙於革命事業,但仍不忘找機會資助親姊一家人的生活,在民國元年(西元1912年)5月孫中山回鄉省親時曾給姐姐一家500元生活費。

孫中山在廣州就任非常大總統後,姊姊前來探望他,二人在閒聊時姊姊說道:「家裡生活困苦,兒子失業在家以打零工維生,你當了如此高的職務,可否協助他在政府機關內找個職務呢?」

孫中山回問:楊子聰有哪些專長?能勝任哪類工作?這時姊姊卻答不上來……

孫中山想了想,對姊姊說:子聰要當官員恐怕沒這本事;我安排他小閒差,還不是跟現在差不多?!我想他若能回鄉耕田,或做一點小本生意,維持一家子的生活應該還可以過得去。

之後孫中山拿出了自己的積蓄,湊了2000元給姐姐,又找了同鄉族人孫錦言與楊子聰合夥開了一間小米鋪,靠著米店的營利剛好可供一家人的溫飽。

兄長孫眉想當廣東都督

孫中山先生的兄長孫眉比他年長十二歲,他早年至美國檀香山當華工,之後在當地從商事業有成,累積了不小財富,號稱「茂宜王」。

孫眉知道了弟弟的革命事業後,便大力地支持贊助,並利用自己的人脈引薦僑胞給孫中山認識,使得孫中山得以在檀香山組織興中會,同時孫眉自己還擔任興中會茂宜分會主席,他傾盡財力支援孫中山革命事業,甚至一度宣告破產。

孫眉為人急公好義,但個性急躁,對孫中山一向以兄長自居,再加上自身為革命黨創黨元老,常常不顧場合斥責弟弟,但孫中山對哥哥始終敬重有加,只要不涉及原則方針問題,總是畢恭畢敬地接受兄長的訓斥。

革命成功後,孫中山於1912年1月1日就任中華民國臨時大總統,這時廣東都督胡漢民授命為總統府祕書長,廣東都督一職因而空缺,這時教育總長蔡元培以及廣東地方許多有力人士都力舉孫眉出任此一職務,一時間,孫中山收到了一百多封各界人士推薦孫眉為廣東總督的信件、電報。

孫眉有功於國家,且經營事業有成,在海內外均有極高之聲譽,又是創黨元老之一,論資歷、輩份而言,出任廣東都督一職綽綽有餘,但是孫中山深知親兄之個性不適合擔任官員,因此親自函覆廣東各界人士說明不能讓兄長出任廣東都督的原因。

《復廣東各界盼勿推舉台兄為都督函》:

連接各界議舉家兄為粵督之電文,未作答,非避嫌也。家兄質直過人,而素不嫻習於政治,一登舞台,人易欺以其方。鄂督任重,才淺肆應,決非所宜。若為事擇人,則內置民軍、辦理實業,家兄當能為之。與其強以所難,將來不免覆悚,何如慎之於始。知兄者莫若弟,文愛吾粵,即以愛兄也。

僅布 孫文叩

孫中山也親自致電兄長:

《對兄德彰勿任粵督仍辦實業電》:

孫壽屏大哥鑒:粵中有人議舉兄為都督,弟以為政治非兄所熟悉。兄質直過人,一入政界,將有相欺以其方者。未登舞台,則眾人屬望,稍有失策,怨亦隨生。為大局計,兄宜專就所長,專任一事,如安置民軍,辦理實業之類,而不必當此大任。且聞有欲用強力脅迫他人以舉兄者,以此造因,必無良果,尤不可不避也。

弟文叩

此文言詞懇切,「愛之適足以害之」之情溢於言表,接到電報的孫眉一時之間難以理解,他到了南京總統府想親自向弟弟爭取此一職務。但是當時政府初立,孫中山要務繁重難以抽身與兄長會面,等得不耐煩的孫眉只得大罵後拂袖而歸。

不久後孫中山因公務回到了廣東,孫眉聞訊立即前往會面,一見面就大加訓斥罵道:我為了支持你的革命,把家當全花光了,沒想到今天落到這步田地,你居然過河拆橋,一當了大總統就把我一腳踢開!你說!我哪點不夠格當廣東都督!!!

孫中山默默地聽著兄長的抱怨,等他發洩完後再緩緩地說道:你是我的大哥,家事可以聽你的;但國事就無法如此。你做生意很在行,又何必當官呢?再說,當官是要做人民的公僕,要付出的更多,不是你想像的威風啊!

在幾經交流後,孫眉放棄了當官的念頭,也盡釋前嫌,高興地與孫中山在故居前合影,之後遷居澳門從商,絕口不提從政之事。

不久後袁世凱奪權篡位,孫中山流亡日本,繼續從事革命。1915年2月中,有一日孫中山正在開會,這時有人送來一封電報,孫中山看了內容後,沒多說什麼,將電報放進口袋繼續主持會議,當晚深夜,一位革命人士聽到孫中山的臥房傳來陣陣的哭泣聲,隔天才知道那封電報傳來的是孫眉病逝的消息。孫中山這種先公後私的精神,令在場的人都深受感動。

參考書目:

《孫中山傳奇》石靜宜 著 可築書房1990年 出版

《孫中山先生軼事》王天恨編輯 中央圖書局出版 1927年 出版

@*#

責任編輯:王愉悅