洞庭湖,因洞庭山而名。據《湘妃廟記略》記載,洞庭山原本是神仙的洞府(神話傳說中的神仙居所)之一,洞府之庭,故稱為洞庭。古人就以「洞庭」來命名環山的一片水域,稱為洞庭湖。

傳說中,中華人文初祖黃帝在洞庭之野命人演奏樂曲《咸池》祭地,當演奏到第八遍時,會召來地神現身。歷代名士,像屈原、李白、杜甫等人歌詠洞庭湖,也留下不少精采篇章。此外,洞庭湖在歷史上也留下了不少軼事。

李白葬友

唐朝詩仙李白於《上安州裴長史書》中說道,昔日,他和蜀中友人吳指南一同前往楚地遊覽。不料,吳指南病死於洞庭湖上。李白除去喪服時,依然痛哭不止,好像失去至親一樣。在炎熱的天氣裡,他伏在友人身上,眼淚都哭乾了,最後哭出了血淚。

過往行人看到這番景象,都為李白感到傷心。有一隻猛虎靠近李白,他也依然堅守不動。李白將友人葬在洞庭湖畔,然後就啟程前往金陵。幾年以後,李白再來尋覓友人屍骨,加以祭拜,哭泣著挖出友人骸骨,屍骨揀拾裝好包起來,背在身上,晝夜不離己身,一路徒步行走到鄂城,借錢將友人骸骨厚葬在鄂城東面。

李白不忍心友人客死他鄉,魂魄沒有歸處。於是依照禮俗,盡心盡意為其改葬。這段故事見證了李白對友人的情義,連身後事都為之設想周全。

孝解險厄

龍陽書生曾壽貴乘船過洞庭,湖面風浪迅猛,同船的人都戰戰兢兢,惟獨壽貴蒙上被子,沉沉地酣睡。曾壽貴於夢中來到一座大殿,堂上的王者召見壽貴,並賜他入座。

王者對他說:「這麼大的風浪,你這個少年書生怎麼能冒險搭乘此船呢?你知道黃卷通嗎?如果不是這個人,整艘船早就葬身魚腹。我是水府神君,你可以將這番話轉告世人。」

書生醒來後,發現風波已經平息了。於是詢問船中的同行者,誰叫「黃卷通」,原來是一名少年。眾人都說,黃卷通侍奉父親極為孝順,勤懇苦讀,絲毫不荒怠學業。

同船的人都托黃卷通的孝德,得以平安渡過洞庭。後來黃卷通也登科入仕。

洞庭水君 語告終身事

據《江夏縣誌》記載,江西進賢有一書生,名叫樊尚。有一天,樊尚於夢中夢到一位神人,穿著紅色衣袍,面相極為奇特。他對樊尚說:「我是洞庭水君,日後您會成為進士,必當管轄我的土地。」

明神宗朱翊鈞萬曆(1573年-1620年)末年,樊尚登科,朝廷派遣樊尚擔任江夏令。樊尚到任當天,正好碰到鄉民修建洞庭神君廟,於是他捐出千兩,襄助鄉民修建洞庭神君廟。

樊尚進入廟中瞻仰禮拜神像,發現神像栩栩如生,就像夢中看到的洞庭水君。樊尚心中感歎:「神明能講出我終身之事。」

美麗的洞庭湖,伴隨著雋永的傳說,將名士的情義和神祗的眷顧,百代流芳。@*#

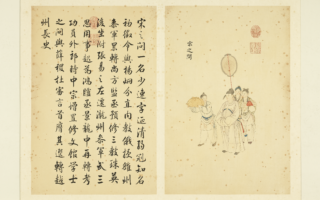

洞庭湖秋月,15世紀作品,作者不明。大都會藝術博物館。(公有領域)

出自《洞庭湖志》

責任編輯:李梅