「娉娉裊裊十三餘,豆蔻梢頭二月初」,(唐代杜牧《贈別》),意思是說,輕盈柔美的十三四歲女孩,一如二月枝頭嬌嫩豐潤的豆蔻花蕾。後世遂用「豆蔻年華」來形容青春少女,正是亭亭玉立、含苞待放的美麗年齡段。雖不拘泥「十三餘」,但也不會超齡太多,也就十五歲上下吧!像《紅樓夢》中大觀園裡的女兒們,多是十三至十七歲的女孩。

豆蔻年華的美,單純青澀,天真爛漫,轉瞬即逝,特別珍貴,令人懷念。而定格於大銀幕最經典的豆蔻年華,則成爲人們心目中永遠的少女形象。

伊豆舞女 欲語還休的含蓄與內斂

日本首位諾獎作家川端康成(1899-1972年)的代表作《伊豆的舞女》(台譯:伊豆的舞孃),講述青年學生在旅途中與小舞女相遇又分離的故事。《伊豆的舞女》曾先後六次被搬上大銀幕,另外還有不少的電視版。

演得最好的並最受到川端康成肯定的是1963年吉永小百合主演的電影版。時年18歲的吉永小百合,有著鮮花綻放的豐潤芬芳和自信喜悅。她的演技富有層次,靈動傳神,吉永小百合詮釋的舞女明麗活潑、嬌憨可愛,更有感染力。

廣為熟知的則是1974年山口百惠與三浦友和主演的電影版本,是金童玉女的魅力,也是大眾的偏愛吧!山口百惠與三浦友和從黃金搭檔走向恩愛夫妻,他們的緣份就是從《伊豆的舞女》開始的。

初登大銀幕、年僅十五歲的山口百惠恰似蓓蕾含苞,青澀稚拙。作為在單親家庭長大的私生女,她早早品嘗到生活的艱辛,扛起了生活重擔。再加上與俊朗陽光的三浦友和聯袂主演,那種佳偶天成的契合對稱,朦朧的情愫……都與川端筆下情竇初開的十四歲熏子有著太多相似之處,是不用刻意演的。

伴隨著哀婉動人的歌聲,影片呈現盤著復古豐盛髮髻的和服少女,那眼角眉梢的一抹薄霧般的憂傷,由陰轉晴的燦然一笑和小虎牙,低眉沉思的賢淑早熟,落寞孤寂時的自卑淒楚……這個散發著百惠韻味的流浪舞女,格外惹人憐愛。

與其它版本的男主角相比,三浦友和非常端正清爽,他詮釋的愛意飽含呵護疼惜,又那樣親切自然,令人動容。純樸篤實的一對璧人,默默相戀,含羞純情,短暫相逢又各赴命運,淚眼中一揮手便成永別,只留下餘味悠長的初戀回憶……

日本人鍾情這清淡溫馨、浸潤著物哀之美的故事。「物哀」蘊含悲哀憂愁、感動共鳴與憐憫同情之意,是日式審美與古典精神的源頭。世間一切都不會長久,再美好的人和事物也將瞬間即逝。在絢爛綻放時如雪飄落的櫻花,才是永駐心頭的絕美。

活在川端康成文字裡的阿熏,永遠是寒香野菊凝朝露的初戀模樣。最是那一低頭的溫柔,如花笑靨裡的嬌羞,沁人心脾。多次翻拍就是不斷尋找這樣純粹又傳統的可愛女孩,捕捉從哀婉惜別的繾綣餘緒到逐漸空明澄澈、心物合一之境。於是有了對原著不同理解表達的多樣版本。

那欲語還休的含蓄與內斂,帶點羞怯迴避的若即若離,審慎克制,是東方式愛情的雋永迷人之處。「發乎情、止乎禮」,情愛放在心裡,低眉留白,才耐人回味。

朱麗葉 降落人間的天上明珠

《羅密歐與朱麗葉》故事大約發生在十四世紀初的意大利維羅納。兩個世仇大家族的小兒女在舞會中一見鍾情,陷入熱戀不可自拔,最後雙雙殉情而死。這個耳熟能詳的莎翁名劇被多次改編成歌劇、芭蕾舞劇、交響曲、電影及電視作品,僅電影就有二十多個版本。

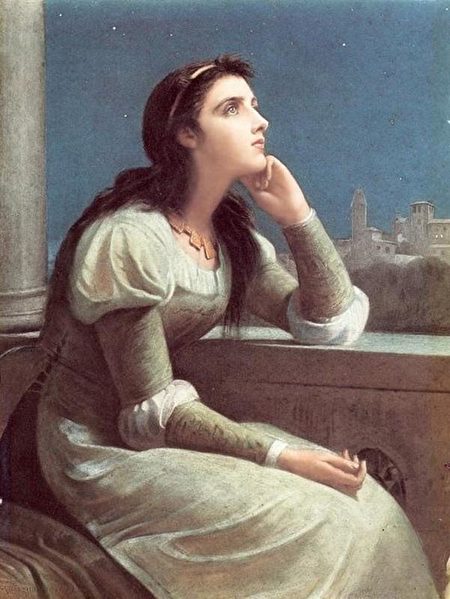

其中1968年上映的電影《羅密歐與朱麗葉》最為經典。從人物形象、服裝式樣、濃郁的色彩到布景攝影、古建築、風俗民情,烘托出意大利文藝復興時代的氛圍,傳唱至今的主題歌曲更是扣人心弦。導演佛朗哥·澤菲雷里大膽啓用新人,第一次讓男女主角的年齡真正接近莎士比亞原著中的羅密歐與朱麗葉。尤其是主演朱麗葉、芳齡十六的奧麗維婭·赫西(Olivia Hussey),其雕塑般精美的輪廓,含情脈脈的翦水秋瞳,宛若油畫中走出來的絕代佳人,被公認為史上最美的朱麗葉。

在莎翁塑造的一系列豐容盛鬋又不失林下風度的女性形象中,十四歲的朱麗葉是年齡最小的女主角。在大多數東亞女孩尚嬌小裊娜之時,在南歐的朱麗葉已出落得體貌豐潤秀美。這位白鴿般輕盈歡快的姑娘,同時又是一朵芳華初綻的紅玫瑰,難怪十七歲的羅密歐一見到她就不由得驚豔:「天上明珠降落人間」。

無論是舞會初相遇,還是陽台訴衷腸,那撲面而來的青春氣息,純真熱烈的愛,充滿詩情畫意,浪漫動人。莎翁寫的就是這一特定年齡段的美好和局限,懵懂稚嫩,莽撞衝動,情竇初開,心智卻還未跟得上,被「丘比特」牽著鼻子走。那小情侶間的綿綿情話、痴傻夢囈,如果換成年歲大十多歲的演員說出口,就會走調變味。鮮活生動的青春態是難以偽裝摻假的。

當乖乖女朱麗葉被愛喚醒,其盛放的美麗和噴薄的熱情,灼灼光華,攝人心魄。朱麗葉與羅蜜歐從一見傾心、月下盟誓、去教堂秘密結婚,到最後雙雙共赴黃泉,兩人的生死戀前後還不足五天。家族仇怨、周遭的高壓阻力,反而激發出強韌的抗爭力量,為愛痴狂,鋌而走險,奮不顧身,堅貞不渝,生死相隨。期間危機四起,猝不及防。前來挑釁的朱麗葉表兄提伯爾特殺了羅密歐的好友,羅密歐拔劍刺死提伯爾特而遭驅逐流放,朱麗葉喝下安眠魔藥逃避父母的逼婚……陰差陽錯地上演由假死變真死的戲碼,再加上在墓地被一劍封喉的帕里斯伯爵,奪走五條年輕生命的悲情慘烈,令人唏噓不已。

「這種狂暴的快樂往往預示著狂暴的結局,在那歡愉的剎那,就像火和炸藥一吻即逝。」作者曾借勞倫斯神父之口發出忠告警誡,「最甜的蜂蜜芳香怡人,却會因甜得發膩而倒人胃口。因此,愛情要適度,適度才持久,太快或者太慢,結果都難求圓滿。」

蓄積所有的生命能量,如煙花般騰空綻放的曠世傳奇,璀璨絢爛與荒謬殘酷並存,偶然巧合引發必然宿命……莎翁的深刻在於刻畫了羅朱事件的立體層面,讓人們從不同的視角層次進行解讀和思考,這也許是該劇經久不衰的魅力所在吧!

除了異性相吸的青春魅力,正是來自於雙方家族的禁忌和阻撓,反而成就了羅朱蕩氣回腸的愛情。如朱麗葉所說「恨灰中燃起了愛火融融」,家人越是激烈反對,兩人越是要跨越重重障礙,將愛情進行到底。在心理學上,將這種現象稱之為「羅密歐與朱麗葉效應」。由於青少年的逆反心理和好奇心,越禁錮强制,反彈的力量也就越大。棒打鴛鴦是拆不散的,反而情更深,關係更加牢固。相反,在寬鬆無擾的情況下,年少的戀情多半無疾而終。

那些為了躲避父母反對而私奔的情侶們,在別人眼中他們演繹的是「轟轟烈烈的愛情」,但出人意料的是,在終成眷屬後,很多人還是走上了離婚的岔道。受外界阻力而激發升溫的愛情,往往難以承受內在的挫折和平淡生活的考驗。

老子說過「甚愛必大費」,愛得太過濃烈,總會有大悲大喜的牽絆。追求速度和激情不能長久,細水長流才是婚姻之道。避免「羅密歐與朱麗葉效應」,要懂一點戀愛心理學,多一些理性平和。@*#

責任編輯:王堇