虎口脫險當縣令

690年9月,67歲的武則天登基稱帝,改唐為周。毒如蛇蠍的她大搞酷吏政治,鼓勵告密構陷,剷除異己,殘害忠良。以致大臣們每次上朝之前,都要和家人訣別,在朝廷內外形成十分恐怖的政治氣氛。武則天共有75位宰相,被賜死或死於獄中的有15人,被流放的9人,不得善終者占宰相總數的三成。

692年正月,僅做了四個月宰相的狄仁傑就被酷吏來俊臣誣為謀反,奪職下獄。狄仁傑坦言:「大周革命,萬物惟新,唐室舊臣,甘從誅戮,反是實!」來俊臣得到口供滿意而歸,只等擇日問斬了。

期間,有人跑來跟狄仁傑說:「您曾與楊執柔同在禮部為官,只要牽連他入獄……」狄仁傑當即拒絕,怒斥道:「皇天后土在上,你竟然讓我狄仁傑做如此不義之事!」 說完以頭撞柱,血流滿臉,來勸他的人嚇得趕忙溜走。

狄仁傑趁機拆被撕帛寫冤狀,藏在棉襖夾层裡,對獄卒說:「天熱了,把棉襖給我家人,拆掉棉絮再送來。」狄仁傑的兒子狄光遠持帛書向武則天訴冤。武則天親自召見狄仁傑,詢問他為何承認謀反。狄仁傑道:「我如果不承認造反,已經死於酷刑了。」此後,武承嗣多次請求誅殺狄仁傑,但都被武則天拒絕。

狄仁傑死裡逃生,被貶到彭澤(江西北部)當縣令。彭澤遭遇旱災,狄仁傑為民上疏請求免除賦稅,為民請命,為囚請赦,濟民解困澄冤……是金子總會發光,他走到哪裡都是當地老百姓的福氣,以前(686年)他受排擠外放為寧州(甘肅寧縣)刺史,因妥善處理民族關係,深受老百姓的愛戴。

不戰而屈人之兵 保境安民

696年,契丹首領孫萬榮率軍攻陷冀州,進而又攻打瀛州,河北震動,史稱營州之亂。名將王孝傑在東硤石谷(唐山附近)全軍覆沒,墜谷而亡。中原岌岌可危,武則天只得把貶為彭澤縣令的狄仁傑調到河北任魏州刺史,前去平息戰亂。

前任刺史害怕契丹突然來襲,把老百姓全部遷入城內,修牆補具,堅壁清野,固守城垣。弄得人心惶惶,恍若大難臨頭。與此做法相反,狄仁傑上任後打開城門,讓百姓如常生活,返田耕作。「契丹軍尚在遠處,不必製造緊張氣氛。」 狄仁傑泰然自若地笑道,「敵人膽敢來襲,吾自有良策拒之。」 百姓聽了大為高興,將士們見狄大人勝券在握,士氣大增。

呈現在眼前的是一片田園牧歌景象,耕地織布,放牛養雞,家家炊煙裊裊……契丹人如霧裡看花,摸不著頭腦,但繃緊的弦也放鬆下來。聽說大名鼎鼎的狄仁傑來了,一度所向披靡的孫萬榮懾於其威德,竟不戰自退。

魏州百姓歡欣鼓舞,編出歌謠來歌頌這位愛民如子、英明卓越的狄大人,當地民眾還為狄仁傑建造生祠。這是繼寧州、彭澤之後,老百姓為他建造的第三座生祠。

697年,狄仁傑再次拜相。次年,突厥南下侵擾,68歲的狄仁傑挂帥出征,突厥軍迅速逃回漠北。(突厥可汗默啜也非常敬畏狄仁傑,所以從不與之交兵。)狄仁傑又擔任河北道安撫大使,他奏請赦免被突厥劫持利用的百姓,一律不加追究。狄仁傑嚴禁官兵擾民,廣行仁政,發放糧食救濟窮人,招撫流亡,勸課農桑,使百姓能夠安居樂業,穩定了局勢,保境安民,政績斐然。

唐室砥柱

狄仁傑是在太宗的貞觀之治中長大的,對大唐感情深厚,在冤獄中也以「唐室舊臣」自居。他二度為相,已是生命中的最後三年。武則天對這位「國老」的倚重和信服遠超其他大臣,狄仁傑的話,她多半聽得進去,也會掂量著做。狄仁傑也等到了相對成熟的時機,竭盡心力地抓緊完成這最後的使命。

武承嗣、武三思緊鑼密鼓地想趁女皇行將就木之時,把太子的地位爭奪過來。由誰來繼承帝位,立子還是立侄?這拖延已久的大事迫在眉睫,已經不能再迴避了。

狄仁傑犯顏直諫:「太宗皇帝不避風霜,冒著刀林箭雨,平定天下,創立大唐基業傳給高宗,先帝又把皇子託付給陛下。聽說陛下想將皇位交給外姓之人,這恐怕既違背天意,也不是先帝和天下臣民的意願!請陛下想一想,母親和兒子、姑媽和侄兒,到底誰與誰親?」

武則天說:「這是我的家事,您就不要摻和了。」狄仁傑搖頭道:「王者以四海為家,天下的事都是陛下家事。君王是元首,臣下為四肢,猶如一個整體,況臣備位宰相,豈得不預知乎!」 他進一步啟發她:「立兒子為太子,皇位由兒子繼承,陛下百年之後牌位送到皇家祖廟,陪伴先帝,代代相傳;皇位如由侄兒繼承,我從未聽說過侄兒當皇帝,把姑媽牌位送到皇家宗廟去的!」狄仁傑的話讓武則天焦躁晦暗的心敞亮起來。她最怕死後被清算,還政於親兒子,恢復皇后身分與高宗合葬,才是身後千載的歸宿。

武則天做了一個夢,便讓狄仁傑解夢。關於這個夢,史籍記載有兩種說法:

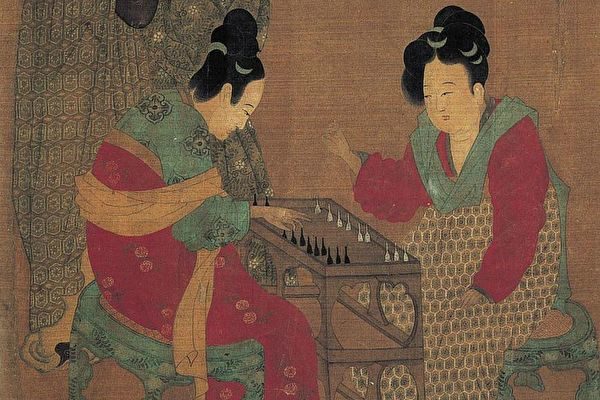

1. 武則天夢到自己下雙陸(古代一種棋盤遊戲),卻始終不能贏。狄仁傑道:「雙陸不勝,是因為沒有子了,這是天意在警示陛下。太子乃是天下根本,根本一動,天下就危險了。」

2. 武則天夢到一隻大鸚鵡,兩翼全部折斷。狄仁傑道:「武者,陛下之姓,兩翼,二子也。陛下現在只有廬陵王(李顯)、相王(李旦)二子,只要起復二子,即可振翅高飛。」

狄仁傑還用事實證明立子復唐的正確和重要。「依臣看,天意和民心都沒有厭棄大唐。北方告急,梁王武三思公開招募勇士,一個多月還沒有招足一千,後來廬陵王出面招募,不到十天功夫,就有五萬人報名。 由此可見,現在要立太子,非廬陵王不可!」 武則天雖面露怒色,但也明白是民心向背的問題。

就連她派侄孫武延秀與突厥可汗默啜之女和親都慘遭拒絕,默啜還羞辱道:「我欲以女嫁李氏,安用武氏兒邪?!」 接著帶十萬騎兵大舉南下,揚言「奉唐伐周」,武則天大受刺激。

邊境戰亂時,武則天本想讓武氏子弟帶兵立功,鍍金上位,但她的幾個侄子沒一個爭氣成器的,除了整人害人、拍馬溜鬚、奢侈淫樂,什麼都不行。不僅連打敗仗,張皇逃竄,還激化矛盾,濫殺無辜邊民,名聲很臭,不得人心,繼位也保不住武周,天下必亂。

臣民仍思念著大唐,武則天逐漸醒悟,派使者將李顯祕密接回洛陽。她將李顯藏在帳後,然後召見狄仁傑,故意說起廬陵王之事。狄仁傑懇請意切,以致哭泣不止。武則天便將李顯喚出,厲聲道:「皇太子還給你!」狄仁傑拜謝說:「太子回朝,但卻無人知曉,人言紛紛,如何才能讓人相信呢?」武則天便先將李顯安頓在龍門,然後按禮節隆重地將他迎回宮中。滿朝文武、天下百姓無不歡悅。

舉薦賢才

狄仁傑文能當宰相,武能破契丹,還很會舉薦人才,這對光復唐室起了很大的作用。最突出的是桓彥范、張柬之、敬暉、姚崇、竇懷貞等數十人,這些人受任後業績顯赫,都位至公卿。其中張柬之、姚崇更是名垂青史的賢相。

狄仁傑高瞻遠矚,知人善用,唯才是舉,舉賢不避仇。他表示,舉薦賢才是為國家著想,並不是為個人打算。契丹猛將李楷固兵敗來降,有人主張處斬。狄仁傑則認為李楷固可謂驍將之才,若恕其死罪,授以官爵,他必能感恩效節。後來李楷固率軍討平了來犯之敵,凱旋而歸。講起來,李楷固還是平定安史之亂的功臣李光弼的外祖父呢!

狄仁傑曾向武則天兩薦張柬之,「您若一定要找出類拔萃的奇才,那就只有荊州長史張柬之了。」 不久武則天又讓他舉薦人才,狄仁傑說:「我不是推薦張柬之了嗎?」武則天回答:「我已給他升官了。」狄仁傑道:「我所推薦的是相才,不是一般的司馬。」於是,張柬之在狄仁傑去世後升為宰相。

神龍元年(705年)正月二十二日,張柬之與崔玄暐、桓彥范、袁恕己、敬暉等人,發動政變,率左右羽林軍從玄武門入宮,誅殺女皇男寵張易之、張昌宗,81歲的武則天不得不退位。接著,太子李顯登基,是為唐中宗,恢復了大唐國號,使得唐朝社稷得以延續。

狄仁傑生前安排張柬之這步棋,敲響了武周的喪鐘,大唐復興的序幕展開,狄公應是含笑九泉。

狄仁傑為官大半生,鞠躬盡瘁,為社稷民生和大唐江山立下了不朽功勞。他身居宰相之位,輔國安邦,對武則天弊政有一定的匡正;上承貞觀之治,下啟開元盛世,做出了卓越的貢獻。其為人處事自有一股以正壓邪的凜然氣概,被譽為「唐室砥柱」。@#

參考資料:

《舊唐書‧列傳第二十七》

《新唐書‧狄仁傑傳》、《舊唐書》卷八十九〈狄仁傑列傳〉

責任編輯:李婧鋮