【編按】《天工開物》初刊於1637年(明崇禎十年)。是中國古代一部綜合性的科學技術著作,作者是明朝科學家宋應星。書中記述的許多生產技術,一直沿用到近代。先後有日、英、德、法、俄等譯本。全書分為上中下三篇十八卷,並附有一百二十三幅插圖,描繪了一百三十多項生產技術和工具的名稱、形狀、工序。特分節刊登,以饗讀者。

丹青第十六卷──朱

朱砂、水銀跟銀朱,原本都是同樣的東西,為什麼名稱不同,是因為精或粗、老或嫩的不同才有差別的。上等的朱砂,出產於辰水錦江(一般人稱麻陽)跟四川,其中就有水銀,但是並不會用來提煉水銀,是因為光明砂、箭頭砂、鏡面砂等三種用途的朱砂,價格比水銀貴三倍,所以要選擇出來賣。如果用來提煉水銀,反而降低了價值。只有粗糙次等的朱砂才會用來提煉水銀,再將水銀提煉成銀朱。

品質比較好的朱砂,需要挖掘十多丈深才能挖得到。剛開始看到礦苗時,會看見大片光明的白色石塊,叫做「朱砂床」。靠近床面的朱砂,有的像雞蛋那樣大。倘若是次等的朱砂原礦不會用來配藥,只會用來研磨,供作繪畫使用。要用來提煉水銀的朱砂原礦,礦苗不必一定得是白色石塊,而且只需挖幾丈深就可以得到了,礦床外面有時會摻雜青黃色的石塊,有的中間含沙土,因為這些沙土中充滿著朱砂的成份,因此外面的沙土石塊大多會自行折斷裂開。這種朱砂在貴州的思南、印江、銅仁等地方最常見,而現今的陝西省商洛市以及甘肅省天水市一帶出產也很廣泛。

次等朱砂挖取來之後,如果是在挖堀時整個礦坑的砂質都是質地比較細緻且顏色偏白的話,就不會用來研磨成朱砂,而會全用來提煉水銀。如果砂質細緻而且閃爍看起來紅色的話,那麼挖取來之後,就會丟入巨大鐵製的碾槽中,碾碎得像細微的粉塵,然後倒入缸中,注入清澄的水浸泡,經過三天三夜,以搖盪的方式取出上面浮於表面的砂石,傾倒入別的缸裡,這叫「二朱」,而原來沈澱於下方的砂石,曬乾之後就叫「頭朱」。

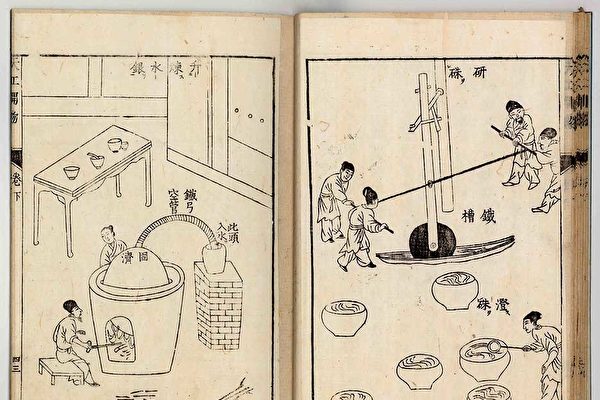

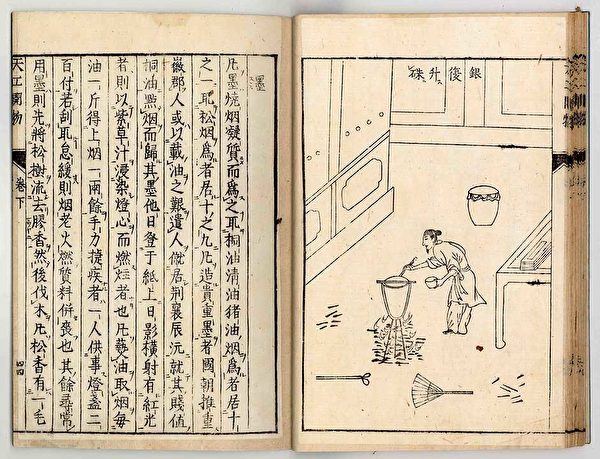

提煉水銀,有時要用較細緻白色的次等朱砂,有時要用搖盪的方式取出浮於表面的二朱,將水加入搓揉成粗條狀,每三十斤放入一鍋內提煉水銀,下面的炭也要三十斤。要提煉水銀時,上面還要倒扣另一個鍋子,鍋中留一個小孔,兩個鍋子旁邊的接縫處用鹽泥密封起來固定,鍋上用鐵打成一條彎曲滑溜的管,這條鐵管用麻繩緊密纏繞連通兩端,也要用鹽泥密封固定。加熱到有熱氣時,彎曲的鐵管的一端插到鍋中通氣(插的地方要絲毫不漏氣的密固),另一端通到盛裝兩瓶水的罐子,將彎曲滑溜的鐵管尾端插進去,讓提煉鍋中的氣能通到罐子裡的水就好。加熱十個小時,裡頭的朱砂就會全部被提煉成水銀,遍布充滿整鍋。冷卻一天,取出來撥掃下來。這裡有很玄妙的道理,都是自然界的秘密(《神農本草經》隨便註解,說提煉時要在地上挖一個洞,放一個盆子裝水)。

有時將水銀提煉成朱砂,因此稱作「銀朱」,提煉的方法有的人會用開口的泥罐子,有的人會用上下兩鍋的方法。每斤的水銀,加入兩斤的「石亭脂」(用來製造硫磺的原料)一同研磨,磨到看不見亮斑為止,再炒成青砂,裝到罐子內,上面用鐵製的淺杯子蓋好固定,淺杯子上面壓一根鐵尺,用鐵線繞底部把罐子跟鐵淺杯子捆緊,再用鹽泥將接縫固定,下面用三根釘子插在地上像鼎的腳一樣承接罐子。燒火加熱大約三炷香的時間,經常用廢棄毛筆沾水擦拭淺杯子,那麼水銀會變成粉狀,凝結在罐壁上,貼近罐口的朱砂顏色更鮮豔華美。冷卻之後揭開淺杯子,刮下掃取壁上的銀朱來用,其中的石亭脂沉到罐底,可以取出來再用。

每提煉水銀一斤,可得上等朱砂十四兩、次等朱砂三兩五錢,提煉出來的數量是藉由石亭脂的硫磺物質而產生的。提煉或研磨朱砂,功用是相近的,皇室貴族們繪畫的色彩,就適用辰州、錦州的丹砂研磨成的,而不是用剛才這裡所講的銀朱粉。朱砂在書房會用膠黏成條塊狀在石硯上磨就能顯現原來的顏色,如果在錫硯上磨,就會立刻變成黑色的汁。刷漆工人用來讓物品有鮮亮的色彩時,如果用銅油調色就會明亮,如果用一般的漆就會暗淡。水銀跟朱砂沒有其它出產方式了。

關於水銀海或水銀草的說法,是沒有根據亂說而已,吃的人卻會相信。如果水銀提煉成朱砂之後,就不可再還原為水銀了。如一般所說,老天創造化育的巧妙已到盡頭了。

原文

《天工開物》丹青第十六卷──朱

凡朱砂、水銀、銀朱,原同一物,所以異名者,由精細老嫩而分也。上好朱砂,出辰錦(今名麻陽)與西川者,中即孕汞,然不以升煉。蓋光明、箭鏃、鏡面等砂,其價重于水銀三倍,故擇出為朱砂貨鬻。若以升水(汞),反降賤值。唯粗次朱砂方,以升煉水銀,而水銀又升銀朱也。

凡朱砂上品者,穴土十餘丈乃得之。始見其苗,磊然白石,謂之朱砂床。近床之砂,有如雞子大者。其次砂不入藥,只為研供畫用與升煉水銀者。其苗不必白石,其深數丈即得。外床或雜青黃石,或間沙土,土中孕滿,則其外沙石多自折裂。此種砂貴州思、印、銅仁等地最繁,而商州、秦州出亦廣也。凡次砂取來,其通坑色帶白嫩者,則不以研朱,盡以升汞。若砂質即嫩而爍視欲丹者,則取來時,入巨鐵碾槽中,軋碎如微塵,然後入缸,注清水澄浸。過三日夜,跌取其上浮者,傾入別缸,名曰二朱。其下沉結者,曬乾即名頭朱也。

凡升水銀,或用嫩白次砂,或用缸中跌出浮面二朱,水和槎(搓)成大盤條,每三十斤入一釜內升汞,其下炭質亦用三十斤。凡升汞,上蓋一釜,釜當中留一小孔,釜傍鹽泥緊固。釜上用鐵打成一曲弓溜管,其管用麻繩纏通稍(梢),仍用鹽泥塗固。煆火之時,曲溜一頭插入釜中通氣,(插處一絲固密。)一頭以中罐注水兩瓶,插曲溜尾於內,釜中之氣在達於罐中之水而止。共煆五個時辰,其中砂末盡化成汞,布於滿釜。冷定一日,取出掃下。此最妙玄,化全部天機也。(《本草》胡亂注,「鑿地一孔,放碗一個盛水」。)

凡將水銀再升朱用,故名曰銀朱。其法或用磬口泥罐,或用上下釜。每水銀一斤,入石亭脂(即硫黃製造者)二斤,同研不見星,炒作青砂頭,裝於罐內。上用鐵盞蓋定,盞上壓一鐵尺。鐵線兜底捆縛,鹽泥固濟口縫,下用三釘插地鼎足盛罐。打火三炷香久,頻以廢筆蘸水擦盞,則銀自成粉,貼於罐上,其貼口者朱更鮮華。冷定揭出,刮掃取用。其石亭脂沉下罐底,可取再用也。每升水銀一斤得硃十四兩,次硃三兩五錢,出數借硫質而生。凡升硃與研硃,功用亦相仿。若皇家、貴家畫彩,則即同辰錦丹砂研成者,不用此硃也。凡硃,文房膠成條塊,石硯則顯,若磨於錫硯之上,則立成皂汁。即漆工以鮮物彩,唯入桐油調則顯,入漆亦晦也。

凡水銀與硃更無他出,其汞海、草汞之說,無端狂妄,耳食者信之。若水銀已升硃,則不可復還為汞,所謂造化之巧已盡也。@*#

點閱【天工開物】相關系列文章。

責任編輯:王愉悅