我覺得被欺負了、被背叛了。

爸爸整個人趴在桌上,想握我的手,我立刻抽出來,彷彿被燙到。

「你們為什麼不跟我說?因為我年紀小?」

「不是,我們沒跟你說的原因不是這個。」

「那是為什麼?」

「賈柯莫!重要的是喬凡尼,是喬凡尼,重要的不是他的症候群。他就是他。他有他的脾氣、他的好惡、他的優點和缺點,跟我們一樣。我們之所以沒跟你說唐氏症候群這件事,是因為我們也沒有從這個角度看喬凡尼。我們需要擔心的……」

爸爸用手指比了個引號:「不是『症候群』,而是喬凡尼。我不知道這樣有沒有解釋清楚。」

我看著他,沒有回答。他解釋清楚了嗎?我不知道。我也不曉得我是不是擔心,如果他們不覺得喬凡尼的病需要緊張,我幹嘛要緊張?而且他們真的沒有,我覺得他們一點都不緊張;相反地,他們說的話特別冷靜,說話的方式也很冷靜,更不用說他們的眼神,還有他們的手勢。

「那個時間問題呢?」

爸爸抓了抓腦門。

「你們跟我說他很特別時說的,說他有自己的時間。這件事跟時間有什麼關係?」

「有關係。」媽媽說:「他學習的速度會比較慢。」

「馬可也有唐氏症候群?」

我說的是我一個同學,他連字母都還沒學會的時候,我已經可以倒背如流了。

「不是。賈柯莫,你的朋友裡沒有人有唐氏症候群。如果有的話,你能從他的臉和其它表現認出來。」

「例如鳳眼?」

「……那是其一。」

「還有呢?」

「還有什麼?」

「那個病啊!他會不舒服嗎?」

「他身體會比較弱。」

「還有其它的嗎?」

「他講話會有點奇怪。」

「發音奇怪?」

「不只是發音。例如,跟你比起來,他表達上比較吃力。」

「還有呢?」

「他騎腳踏車不能摘掉輔助的小輪子。」爸爸說。

「真的?」

「真的。」

「他可以爬樹嗎?」

「恐怕不能。」

我閉上眼睛,心浮氣躁,然後嘆了一口氣。

「一般情況下,」媽媽說:「他只是需要一點幫忙。」

她把掛在水槽上面的布拿下來擦手。

「一點就好。」

這句話更像是對她自己說的,而不是對我說。

「他會有點遲……」

齊亞拉之前一直沒說話,用鉛筆筆尖在紙上畫著小小的圓圈。

「我們昨天去奶奶家也遲到。」我說。

「不是那種。」

「那是哪一種?」

坐在她旁邊的爸爸撲過去搔她癢。

「就像鐵軌上的一列火車。」

他發出嗤嗤嗤的音效,同時手指從齊亞拉的肚子爬到胸口,停在脖子上。齊亞拉笑著扭來扭去。

「喬凡尼如同鐵軌上的火車,而他的鐵軌就是我們。遲到也沒關係,如果在那列火車上,你坐在一個漂亮的金髮少女旁邊,而且……」

他用手比了個曲線。

媽媽走到他背後,在他後腦勺拍了一下。

爸爸笑了,齊亞拉笑了,我也跟著笑了。空氣中是番茄肉醬的味道,門外是被擋住的冬天的味道。我腦袋裡有很多疑問,肚子裡則有一股奇怪的暖流。那個時候,我知道我並不清楚很多日後才搞懂的事,但那不重要,重要的是我們在一起。在那一刻,我需要的都有了。

那些年我們不斷有新發現。喬凡尼彷彿一盒糖果,裡面每顆糖都不一樣,沒有每一顆都嘗過之前,你沒辦法知道哪一顆最好吃。

有一段時間,餵他吃飯簡直是一場浩劫:你才用湯匙把稀飯送進他嘴裡,他立刻就吐出來。我們都不明白怎麼回事,身上總是有他吐出來的殘渣,只好養成習慣在餵飯前穿上圍裙。不是因為穿了什麼好衣服需要特別照顧,單純是面子問題,因為周遭的人不厭其煩地讓我們注意到衣領或肩膀上有喬凡尼吐的飯渣。

更奇怪的是,每一餐只有我們之中的某個人,而且每次都是不一樣的人能夠成功餵他吃完飯。我那時候想,應該是隨機的吧!後來我們才明白,那並非隨機。誰可以餵他吃飯,是他決定的。

如果那天應該輪到爸爸,喬凡尼會持續把飯往外吐,直到餵他的人換成爸爸為止;如果那天應該輪到齊亞拉,除了她,誰都不能讓他把飯吃進去。就是這樣,我們每個人都會輪到。

我們還發現,要哄他睡覺得讓他摳你的手指頭,直到從指甲附近摳出廢皮讓他玩一會兒,他才能睡著。他很容易弄傷自己,甚至是很嚴重的傷,但即使他摔斷了手,只要給他一個吻,他就沒事了。

和其他小朋友相比,他很晚才學會走路,但是那一點也不重要,因為他雖然不會走路,卻會匍匐前進,而且絕對是匍匐前進的第一名,雖然姿勢很奇怪,有點像《森林王子》裡的毛克利,屁股翹很高,速度甚至比現在走路更快。他不匍匐前進時就用爬的,跟毛毛蟲一樣,而且爬行速度也很快。

我們去做彌撒的時候會把他放在前面幾排。他包著一大包尿布,屁股翹得老高,等彌撒做完,他正好爬回我們懷裡,而我們通常坐在最後一排。對他來說,那點距離不算什麼。

教堂總是讓喬凡尼很興奮,他簡直把那裡當成遊樂園。只有一次,他在教堂裡安安靜靜,動也不動。那是外公阿弗烈德的喪禮,當時喬凡尼兩歲半。在那之前,他從來沒有那麼長時間不出聲,神情專注。

外公對喬凡尼超級無敵好。他堅持要坐在沙發上大聲念故事書給喬凡尼聽,堅信喬凡尼有辦法聽懂;他在醫院時懇請醫生讓他活久一點,因為他還想多陪陪喬凡尼。

在外公的喪禮上,喬凡尼全程不發一語。

安安靜靜。

聆聽。

彷彿有人在說故事給他聽。

*暴龍,我選你

四月某一天的下午,我們兩個單獨去了遊樂場。

遇到好天氣,媽媽偶爾會要我帶喬出去,我沒有勇氣拒絕,只能同意,心裡很掙扎,擔心被同學看見。那天陽光很強,風很弱。遊樂場上有一座溜滑梯、兩座鞦韆、一個搖搖板、幾棵樹,兩隻狗在草地上追逐。

我通常會讓喬自己在不同遊樂設施間玩耍,我則坐在長凳上戴著耳機聽音樂。可想而知,喬玩耍的方式和其他人不同。

他不會從溜滑梯上滑下來,也不在鞦韆上晃來晃去,更不爬攀登架,他會讓隱形火山噴出奇怪的熔岩沙漿,用搖搖板把玩偶彈飛出去,然後被極不起眼的小細節吸引,也許是一隻昆蟲,或是鐵絲上的鏽痕,或是紋理很特別的一顆石頭,他會以科學家的審慎態度再三研究。他是用探險家、研究員的方式在玩遊戲,隨時會因為某個小東西的美好而忘我。

他在溜滑梯基座那裡用小樹枝蓋房子,我心不在焉地看著他,腦袋裡想著亞莉安娜,她之前莫名打電話來問我功課的事。我發誓,我是最不適合打電話問功課的人選。我正在回想我們剛才說的話,試圖釐清功課是不是她想跟我講話的藉口,或者她真的需要知道功課的事。我反覆研究語調、停頓、遣詞用字,喬則研究公園裡的大自然。◇(未完,待續)

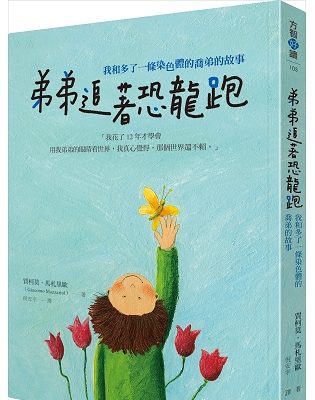

——節錄自《弟弟追著恐龍跑》/方智出版社

責任編輯:李昀

點閱【弟弟追著恐龍跑】系列文章。