【編按】《天工開物》初刊於1637年(明崇禎十年)。是中國古代一部綜合性的科學技術著作,作者是明朝科學家宋應星。書中記述的許多生產技術,一直沿用到近代。先後有日、英、德、法、俄等譯本。全書分為上中下三篇十八卷,並附有一百二十三幅插圖,描繪了一百三十多項生產技術和工具的名稱、形狀、工序。特分節刊登,以饗讀者。

麴蘗第十七卷──紅麴

紅麴這一種麴,製作的方法是近代才出現的,它的功用能化腐臭為神奇,它的用法氣味與精華也有許多變化。自然界當中魚和肉是最容易腐爛的東西,但是紅麴這種東西只要在上面薄薄的塗抹,就能在炎熱夏天保存魚肉等食物的原樣,經過十來天,蛆蟲或蒼蠅也不敢靠近,色澤與氣味也不離開起初的狀態。真是一種神奇的藥材呀!

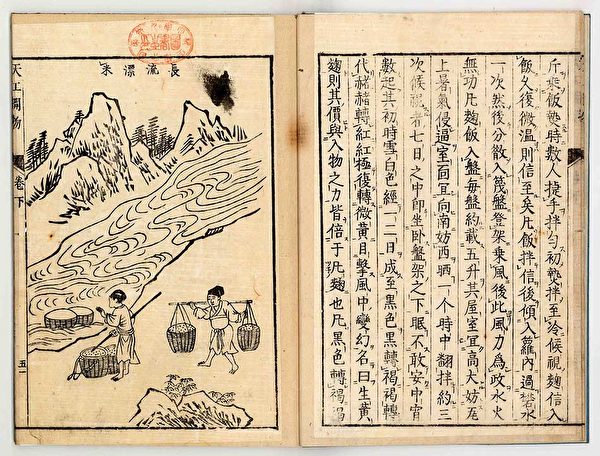

製造的方法是用秈稻米,不侷限於早上或晚上處理。先舂杵得非常精細,再用水泡七天,它的氣味就會很臭而不能聞,那麼就要取出來放入流動的河水漂洗乾淨(必須要用山間的流水,大江的水不能用)。漂洗之後惡臭還是不能解除,就放入飯甑裡蒸成飯,就會轉變成香氣,香氣非常芬芳。蒸這樣的米變成飯時,一開始蒸,半生就停止,還沒有熟,就拿離開鍋子,用冷水淋一下,等到蒸氣冷了再蒸一次,要蒸到非常熟。蒸熟了好幾石之後,堆積在一起,再放進麴藥攪拌。

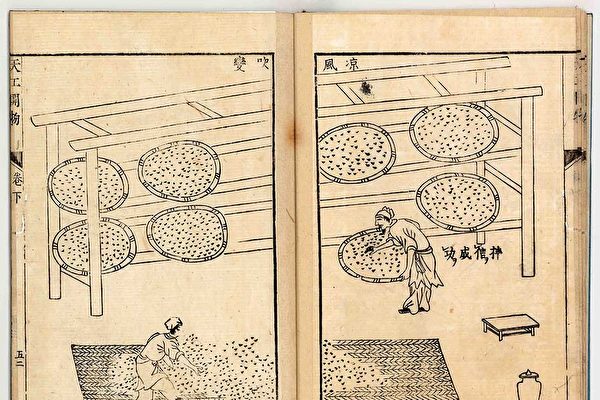

麴藥必須用最好的紅酒糟作為原料,每用酒糟一斗,就加入天然的馬蓼原汁三升,以及明礬水調和融化。每用麴飯一石,就加入麴藥兩斤,趁飯還熱的時候,幾個人快捷地攪拌均勻,從一開始是熱的攪拌到冷,再等候觀察情況,將麴藥加入飯中。久了之後又會微微有溫度,這就是麴藥發生作用了。將飯拌入麴藥之後,傾倒進籮筐裡面,淋過明礬水一次,然後分散放入篾盤裡,放在架上吹風。這風力是主要工作,水火就沒有功用了。

麴飯倒入盤的時候,每盤大約裝載五升。放的房屋居室適合高大的,以防瓦面上的熱氣侵入。屋室最好面向南邊,以防太陽的日落西曬。一個時辰之中,翻拌大約三次。觀察照顧的人在七日之內,就坐或躺在盤架下,睡覺不敢安心熟睡,夜半中得起來好幾次。麴飯一開始的時候是雪白色的,經過一兩天之後,就會變成深黑色,由黑轉褐色,由褐色轉紅褐色,由紅褐色轉紅色,最紅的時候又轉成為微黃色。看到吹風過程中的變化,叫做「生黃麴」。這樣的紅麴,其價值和功效,都是一般麴的數倍。當黑色轉褐色,褐色轉紅色,都要淋一次水。變紅之後就不再淋水了。

要製造這種紅麴的時候,造麴的工人必須把手和盤子及竹席洗乾淨,都要非常潔淨。只要有一點殘渣汙穢,就會讓製麴的工作失敗。

原文

《天工開物》麴蘗第十七卷──丹麴

凡丹麴一種,法出近代。其義臭腐神奇,其法氣精變化。世間魚肉最朽腐物,而此物薄施塗抹,能固其質於炎暑之中,經歷旬日,蛆蠅不敢近,色味不離初,蓋奇藥也。

凡造法用秈稻米,不拘早晚。舂杵極其精細,水浸七日,其氣臭惡不可聞,則取入長流河水漂淨。(必用山河流水,大江者不可用。)漂後惡臭猶不可解,入甑蒸飯則轉成香氣,其香芬甚。凡蒸此米成飯,初一蒸半生即止,不及其熟。出離釜中,以冷水一沃,氣冷再蒸,則令極熟矣。熟後,數石共積一堆拌信。

凡麴信必用絕佳紅酒糟為料,每糟一斗,入馬蓼自然汁三升,明礬水和化。每麴飯一石,入信二斤,乘飯熱時,數人捷手拌勻,初熱拌至冷。候視麴信入飯,久復微溫,則信至矣。凡飯拌信後,傾入籮內,過礬水一次,然後分散入篾盤,登架乘風。後此風力為政,水火無功。

凡麴飯入盤,每盤約載五升。其屋室宜高大,妨(防)瓦上暑氣侵迫。室面宜向南,妨(防)西曬。一個時中,翻拌約三次。候視者七日之中,即坐臥盤架之下,眠不敢安,中宵數起。其初時雪白色,經一二日成至黑色。黑轉褐,褐轉代赭,赭轉紅,紅極複轉微黃。目擊風中變幻,名曰生黃麴,則其價與入物之力,皆倍於凡麴也。凡黑色轉褐,褐轉紅,皆過水一度。紅則不復入水。

凡造此物,曲工盥手與洗淨盤簟,皆令極潔。一毫滓穢,則敗乃事也。

點閱【天工開物】相關系列文章。

責任編輯:王愉悅