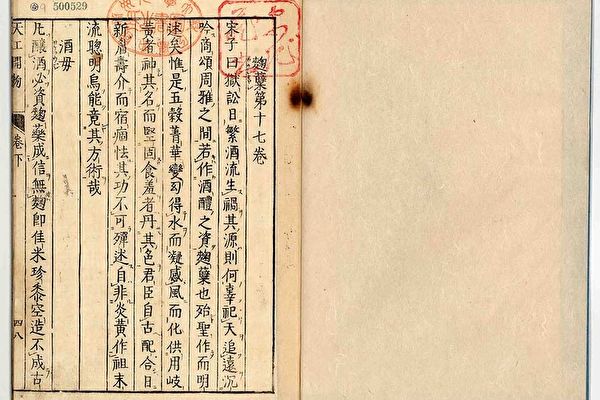

【編按】《天工開物》初刊於1637年(明崇禎十年)。是中國古代一部綜合性的科學技術著作,作者是明朝科學家宋應星。書中記述的許多生產技術,一直沿用到近代。先後有日、英、德、法、俄等譯本。全書分為上中下三篇十八卷,並附有一百二十三幅插圖,描繪了一百三十多項生產技術和工具的名稱、形狀、工序。特分節刊登,以饗讀者。

麴蘗第十七卷──酒母

如果要釀酒,必須要借用麴藥當作引信,沒有酒麴,即使用好的米、珍貴的黍子,也是憑空製造釀不成酒。自古以來是用酒麴製造酒,用樹木砍伐後產生的新芽來釀造甜酒。後來的人嫌棄甜酒的味道太淡薄,最後就失傳了,而且連新芽釀甜酒的方法也流失了。

酒麴可以用麥子、稻米或麵粉來製造,隨著地方做法南北不同,但原理則是一樣的。要做麥麴的話,大小麥都可以用。製造的人會將麥粒連皮用井水淘洗乾淨,曬乾的時候最好是日照旺盛的大熱天。把麥粒磨碎後,就用淘洗麥子的水和在一起做成塊狀,再用楮葉包紮起來,懸掛在通風的地方,或者用稻子的莖掩蓋使它變黃,經過四十九天就可以取來使用了。

要做麵麴的話要用白麵五斤,黃豆五升,用蓼汁煮爛,再用辣蓼末五兩,杏仁泥十兩,和在一起壓踏成餅狀,再用楮葉包起來懸掛,或者用稻子的莖掩蓋使它變黃,方法跟前面相同。至於用糯米粉與天然蓼汁揉和成餅狀,覆蓋稻莖使它生出黃毛再收集取用,方法與時間跟前面也沒有不同。要加入的中醫主藥、補藥與草藥,少的幾種,多的百種,各地方的做法也不可能完全描述。

近年來在北京一帶,則是用薏苡仁為主要成份,再加入酒麴來製造薏仁酒。浙江的寧波與紹興一帶,則是用綠豆為主要成份,再加入酒麴來製造豆酒。這兩種酒蠻能夠得到天下英雄的喜好(另外在《酒經》有記載)。

製造酒母的人家,如果生出的黃毛不足夠,或者看顧不夠勤快,或者清洗擦拭不乾淨,就會產生幾顆瑕疵的麴藥。就能輕易的敗壞人們幾石的米。所以賣酒麴的人家,必須要有信用重名譽,才不會日後辜負要釀造酒的人。

河北山東一帶的黃酒麴藥,大多是從江蘇製造完成後,裝載到船或車上運到北方販賣。南方釀造出來是紅色的酒麴,用的麴藥跟江蘇一帶所製造是相同的。統稱火麴。但江蘇的會打成磚塊狀,而南方的會用成餅團狀。製作酒麴,是用蓼身為主體,而米粒或麥子為基本原料,但仍必須用已經製成酒麴的酒糟做媒介。這酒糟不知道是從哪個時代繼承下來的,就像燒礬必須用舊礬滓來掩蓋爐口的做法相似。

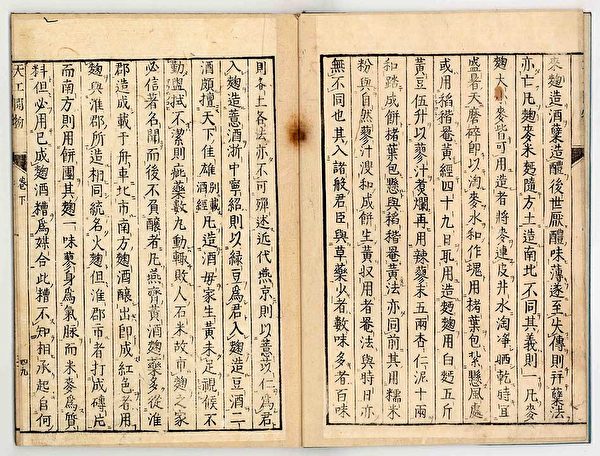

原文

《天工開物》麴蘗第十七卷──酒母

凡釀酒,必資麴藥成信。無麴,即佳米珍黍,空造不成。古來麴造酒,蘖造醴,後世厭醴味薄,遂至失傳,則並蘖法亦亡。

凡麴,麥、米、麵隨方土造,南北不同,其義則一。凡麥麴,大、小麥皆可用。造者將麥連皮,井水淘淨,曬乾,時宜盛暑天。磨碎,即以淘麥水和作塊,用楮葉包紮,懸風處,或用稻藁罨黃,經四十九日取用。

造麵麴,用白麵五斤、黃豆五升,以蓼汁煮爛,再用辣蓼末五兩、杏仁泥十兩,和踏成餅,楮葉包懸與稻秸罨黃,法亦同前。其用糯米粉與自然蓼汁溲和成餅,生黃收用者,罨法與時日,亦無不同也。其入諸般君臣與草藥,少者數味,多者百味,則各土各法,亦不可殫述。

近代燕京,則以薏苡仁為君,入麴造薏酒。浙中寧、紹,則以綠豆為君,入麴造豆酒。二酒頗擅天下佳雄。(別載《酒經》。)

凡造酒母家,生黃未足,視候不勤,盥拭不潔,則疵藥數丸動輒敗人石米。故市麴之家,必信著名聞,而後不負釀者。

凡燕、齊黃酒麴藥,多從淮郡造成,載於舟車北市。南方麴酒,釀出即成紅色者,用麴與淮郡所造相同,統名火(大)麯。但淮郡市者打成磚片,而南方則用餅團。

其麴一味,蓼身為氣脈,而米、麥為質料,但必用已成麴、酒糟為媒合。此糟不知相承起自何代,猶之燒礬之必用舊礬滓云。@*#

點閱【天工開物】相關系列文章。

責任編輯:王愉悅